[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»no» min_height=»» hover_type=»none» link=»»][fusion_text]

Debemos frenar la disolución que corroe y corrompe las raíces de la sociedad humana.

El árbol desnudo y estéril puede reverdecer de nuevo. ¿Acaso no estamos preparados?

ANTONIO GRAMSCI

Introducción

Escribimos esto cuando llevamos casi dos meses de aislamiento. Llega a ser abrumadora la cantidad de artículos, columnas y publicaciones en redes sociales acerca del significado de la pandemia del COVID-19, debatiendo qué medidas deberíamos tomar y qué impacto va a tener a largo plazo en nuestra sociedad. En todo caso, si echamos un vistazo a todas las perspectivas distintas al respecto parece que una cosa está clara: como mínimo existe la intuición de que, tal y como reza el título del libro de Naomi Klein, «esto lo cambia todo». Por supuesto, la gran pregunta es cuáles son esas «cosas» que van a cambiar y en qué sentido lo van a hacer. Si la esfera de la sociedad que ha sufrido un impacto más directo por el coronavirus pudiera ser un indicador de por dónde pueden venir los cambios en un futuro, sabemos hacia dónde mirar: necesariamente, hacia el trabajo, entendido en un sentido amplio que alcanza tanto lo que la ortodoxia económica reduce a «recursos humanos» como todas las labores y esfuerzos implicados en la esfera reproductiva de la sociedad.

La experiencia de los millones de personas que vivimos en países donde el coronavirus sigue haciendo estragos es bastante similar. Para empezar, por supuesto, existe la posibilidad de que tú o una persona cercana a ti hayáis padecido el virus, o incluso que conozcas a alguien que haya fallecido. Por si eso no fuera suficientemente horrible, la crudeza del aislamiento hace que toda emoción se agudice y que todo empeore, pues se nos impide pasar los últimos momentos junto a nuestros seres queridos enfermos. Existe, además, el aislamiento propiamente dicho, el estado de excepción que impide o limita al máximo las salidas del hogar de toda la población. Este confinamiento para minimizar los contactos entre personas y sus efectos en la economía es el detonante de la previsible nueva gran recesión que nos espera. Millones de personas han tenido que dejar de trabajar (en España puede que hayan sufrido un ERTE, o la empresa para la que trabajen haya desaparecido, o que los acuerdos por fuera de la ley se hayan volatilizado; en Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que en pocas semanas está habiendo millones de nuevos demandantes de empleo, muchísimos más de los que hubo tras la crisis de 2008). Solo algunas de aquellas personas con un trabajo de oficina pueden seguir teletrabajando y continuar con su actividad desde casa, otras han tenido que volver a su puesto trabajo para que no se hundieran las empresas después de la paralización casi completa de la economía; la otra cara de la moneda la encarnan aquellas personas que desempeñan trabajos que se consideran «esenciales» y que en ningún caso han podido frenar: personal sanitario, de limpieza, trabajadoras y trabajadores de comercios de productos básicos…

Esta clasificación entre trabajos «esenciales» y «no esenciales» y el gravísimo problema sobre cómo asistir a todas aquellas personas trabajadoras que han visto reducidos sus ingresos, o simplemente los han visto desaparecer, son la forma en que la crisis del COVID-19 ha revelado las ya maltrechas costuras del modo de producción capitalista (neoliberal, pero no solo). De hecho, cuando hablamos de trabajos esenciales, ¿nos preguntamos para qué lo son? ¿Qué implica que existan tantos trabajos no esenciales y que aquellos que sí lo son se den habitualmente manera muy precaria, cuál ha sido la motivación política detrás de esta precarización? Y, por supuesto, la pregunta fundamental: ¿el «derecho a la existencia» lo debe proporcionar tan solo el acceso a un trabajo?

Tanto los debates que han ido surgiendo conforme la situación ha ido empeorando como muchas de las medidas propuestas para paliarla recuerdan en cierto modo a los que conforman los programas de transición climática justa. Pero mientras que el cambio climático se suele ver como una amenaza en un horizonte lejano y cuyos efectos pareciera que fuesen a afectar a elementos tan inabarcables como «el planeta» o «la humanidad», el COVID-19 ha aparecido como un torbellino súbito y ha trastocado inmediatamente nuestras vidas de formas muy concretas. Sabemos que para luchar contra la emergencia climática necesitamos repensar toda la estructura del trabajo en nuestra sociedad, y la crisis del coronavirus la ha dejado completamente al desnudo. Aquí hablaremos acerca de estos problemas a través del trabajo, sobre cómo debería darse en una sociedad ecosostenible y acerca de los pasos necesarios que nos quedan por delante.

Sobre el trabajo perdido

Para intentar comprender cómo el papel del trabajo se ve modificado por la situación tan extraordinaria que vivimos y cómo se verá afectado por las situaciones futuras igualmente extraordinarias que seguro vamos a vivir en los próximos años, reflexionemos un momento sobre qué entendemos hoy por trabajo, sobre cómo nos lo han arrebatado y sobre por qué tenemos que recuperarlo para no salir escaldados de todo esto.

¿Cuál es nuestra relación con nuestro propio trabajo? ¿Y con la naturaleza? ¿Puede que esta sensación doble de que de ambos nos separa una brecha cada vez más amplia tenga alguna relación? Para responder, intentemos dar un paso atrás y tomar un poco de perspectiva.

Durante la modernidad se ha ido refinando y tecnificando un mecanismo que ha ayudado de manera muy eficiente a que el modo de producción y de vida capitalista arraigue, medre y conquiste todos los espacios de nuestras relaciones sociales, y no solo las laborales. Ese mecanismo, que es un mecanismo de dominación y establecimiento de jerarquías, está basado en el establecimiento de divisiones socioeconómicas, o en el aprovechamiento y la asimilación de las ya existentes, y en que esas mismas divisiones comiencen a funcionar en interés del propio capitalismo. Esas dicotomías, es cierto, a menudo provocan que los elementos divididos se enfrenten (el ser humano contra la naturaleza, por ejemplo, o una clase social contra otra), conduciendo al capitalismo a situaciones críticas, a momentos de posible ruptura. Pero no se debe perder de vista que la tendencia de quien se encuentra en una posición dominante es la de mantener esa división dentro de los límites y las normas del propio capitalismo, para así poder afianzar precisamente esa dominación. De alguna manera, y perdón por la aparente paradoja, ese mecanismo nos escinde para reunirnos en tanto que escindidos. Estas dicotomías, en las que vivimos y sufrimos cotidianamente, son múltiples y nos son más que conocidas, pues se han repetido bajo formas diferentes durante siglos: división sexual, división racial, división entre trabajo intelectual y trabajo físico, división nacional, división entre clases, división entre campo y ciudad y, claro, división entre humanidad y naturaleza. Es relevante poner sobre la mesa que estas divisiones se producen (por imposición, por consenso o por la vía que sea), porque esto implica necesariamente que, si ha habido unas condiciones históricas que han dado pie a ello, por esa misma razón puede haber otras condiciones históricas que conduzcan a otro lugar. Quizá un lugar mejor.

Todas estas dicotomías tienen, de hecho, un papel importante a la hora de explicar las causas y las posibles soluciones al cambio climático, que es a lo que nosotras y nosotros nos dedicamos habitualmente. Pero es evidente que quizá la que más útil nos resulte en este punto sea la división entre ser humano y naturaleza, hasta cierto punto presente desde la existencia misma de la agricultura, al menos a un nivel analítico, pero ahora racionalizada y ampliada hasta límites «exterministas». Y es que, de hecho, y a grandes rasgos, no es la unidad entre ser humano y el resto de la naturaleza (una unidad no desprovista de conflicto y, no nos engañemos, de cierto grado de destrucción) lo que requeriría una justificación o una refutación, sino la brecha abierta entre ambos, una escisión ideológica y material de raíces profundas. A modo de caso de esta condición escindida, uno inmejorable y bien ilustrativo es el de las reservas naturales. Instintivamente nos pueden parecer una opción más que encomiable y digna; ¿cómo iba a ser de otro modo, ante la destrucción continuada y ampliada del medioambiente a la que venimos asistiendo desde hace décadas? ¡Hágase lo necesario por conservar la naturaleza, lo que de ella pueda quedar! Sin embargo, puede parecer que la única manera que se nos ocurre para conservar un ecosistema y sus equilibrios es una en la que los seres humanos estamos ausentes y en torno a la cual se han levantado fronteras y vallas. Son espacios protegidos…, ¿de quién hay que protegerlos?

Pero, en fin, ¿qué tiene que ver nuestra relación, nuestra unidad o nuestra separación respecto a la naturaleza a la hora de hablar del trabajo? Pues precisamente mucho. Entendemos que esta escisión ―que denominamos «alienación de la naturaleza»― se halla en la base de toda definición de trabajo que podamos dar.

El trabajo es, bajo nuestro punto de vista, la manera fundamental y el medio a través del cual se organizan no solo nuestras relaciones sociales, sino también nuestra relación con el resto de la naturaleza. Por resumirlo en una fórmula ya clásica: el trabajo es el metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza. Lo que esto significa es que el trabajo es necesariamente el «lugar» en el que poner fin a una relación metabólica que ahora mismo es insostenible y que está basada en la dominación, porque lo cierto es que no deberíamos aspirar a gobernar la naturaleza, si es que esto fuera posible: lo que es necesario gobernar ―ordenar, planificar, coordinar, como se lo quiera llamar― es nuestra relación con el resto de la naturaleza. Decíamos antes que el mecanismo de divisiones propio de la modernidad traía siempre un ordenamiento jerárquico y de dominación, y eso mismo ha pasado con nuestro modo de relacionarnos como sociedad (como sociedad capitalista) con la naturaleza. Lo que sucede en este caso es que esa división o fractura no solo ha construido una relación de sometimiento y conquista ―visible en diferentes órdenes: geográfico, alimentario, cultural, simbólico…―, sino que además ha desatado reacciones naturales que han conducido a la crisis ecológica que actualmente estamos afrontando y de la que estos turbulentos meses son en realidad una parte. Esto es así porque la forma en que se ha organizado nuestro trabajo rompe y sigue rompiendo a escala global el metabolismo entre ser humano y naturaleza, y cuando hablamos de metabolismo social-natural nos referimos sencillamente al intercambio de energía que debe tener lugar entre los seres humanos y el resto naturaleza para que nuestra vida pueda sostenerse.

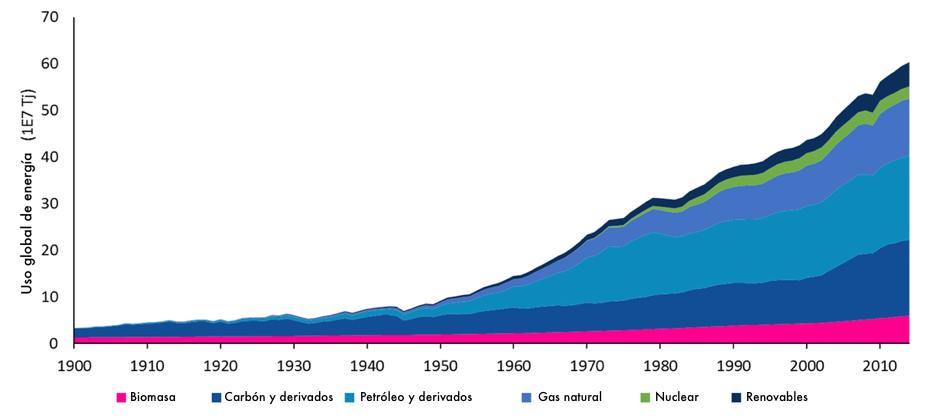

En ese intercambio, como decimos, el trabajo es el eslabón fundamental, es el espacio en el que ese metabolismo se realiza, donde se da la posibilidad de que todo ello esté en equilibrio, sea sostenible, pueda perdurar. Pero ese metabolismo se ha fracturado: lo que extraemos de la naturaleza ya no somos capaces de devolvérselo y, si lo hacemos, es en condiciones tan brutales que su asimilación es imposible. De esto el ejemplo más evidente y conocido ―pero desgraciadamente no el único, podríamos redactar una larga lista― está en las emisiones de CO2. El modo de producción capitalista, en el que de mejor o peor gana participamos y vivimos y que ha sido dependiente a lo largo de todo su desarrollo de las energías fósiles (tanto, de hecho, que es difícil imaginar que abandonemos estas sin abandonar aquel), ha lanzado y sigue lanzando a la atmósfera una cantidad tan inasumible de CO2 que los ecosistemas no son ya capaces de absorberlo. Recientemente se han superado por primera vez en millones de años las 417 partes por millón de CO2 en la atmósfera, cuando en 1950 apenas se superaban las 300 ppm, y antes de esa fecha, desde que el ser humano habita la Tierra, ni siquiera se habían alcanzado tales niveles. Estas cifras pueden no resultar impresionantes a primera vista, o pueden de hecho no decirnos nada, pero se vuelven angustiantes si entendemos que todos los equilibrios de la Tierra son tremendamente frágiles y que una ruptura del ciclo del carbono como esta pone en riesgo el delicado sistema que permite tanto nuestra supervivencia como la de muchos otros seres vivos y ecosistemas en general. El trabajo, por tanto, que tenía y debería tener una función productiva y reproductiva de las condiciones de vida del ser humano (y de ello hablaremos más adelante), ha adquirido un cariz distinto al insertarse, a su manera, en el modo de producción y acumulación capitalista. Ahora nuestro trabajo es una «fuerza productivo-destructiva».

Precisamente participamos ―como decíamos, de mejor o peor gana― en estas fuerzas productivo-destructivas porque el impulso que ha alimentado la escisión entre los seres humanos y la naturaleza es el mismo que ha llevado a que nos hayamos escindido de nuestro propio trabajo: no tenemos capacidad ni individual ni colectiva para decidir en qué trabajamos, dónde trabajamos, con quién trabajamos, para qué trabajamos, para quién trabajamos ni de si tiene sentido continuar produciendo, vendiendo, distribuyendo o comunicando tal o cual mercancía, pese a su habitual banalidad, pese a estar a disposición de riquezas ajenas y pese a que nos pueda estar llevando al desastre. El trabajo así, en estas condiciones, en las que tenemos poco que decidir y que únicamente aspira a más y más acumulación, al sostenimiento a cualquier precio de unas tasas de ganancia que ya no son sostenibles en ningún sentido, sigue siendo la actividad que rige nuestra relación con la naturaleza, eso es cierto, pero es una relación en la que la naturaleza es sistemáticamente destruida por las necesidades de acumulación de un puñado de hombres y en la que el trabajo es sistemáticamente sometido y robado. (Y, aquí, una nota relevante: está por demostrarse la conexión necesaria entre aumento de la productividad y de la acumulación, por un lado, y la reducción general de la pobreza, por otro, que es lo que en ocasiones nos convence a todas y todos para seguir funcionando dentro de estos parámetros; si algo ha quedado demostrado precisamente es que, pese a que en términos generales se incremente la riqueza material de las sociedades en su conjunto, lo que reproducen las sociedades capitalistas, tanto fuera de sí como en su seno, es la pobreza).

Así pues, estas dos escisiones ―la nuestra respecto a nuestro trabajo y la nuestra respecto al resto de la naturaleza―, que en la práctica son en realidad una, requieren con urgencia ser sanadas, y solo pueden hacerlo al mismo tiempo. Y no se trata y nunca se va a tratar de volver a etapas anteriores, igualmente montadas sobre la explotación y la miseria; no se trata de retornar a pasados esplendorosos de comunión con la naturaleza, pues estos probablemente nunca tuvieron lugar. Desde luego que las herramientas que den pie a ello serán herramientas, como toda singularidad humana, cargadas de pasado, pero hechas para trabajar ahora; nuestra relación nueva con la naturaleza tendrá formas que literalmente nunca hemos visto.

No somos capaces de imaginar una reordenación equilibrada de nuestra relación con el resto de la naturaleza en la que el trabajo sirva a unos intereses privados y minoritarios de acumulación. No somos tampoco capaces de imaginar la desaparición de estos intereses sin un control democrático de todo el proceso de trabajo. No somos capaces porque esto es imposible. Sí o sí y de manera inevitable la lucha contra el cambio climático va a ser la lucha por recuperar nuestro trabajo, por lograr determinar entre todas y todos a qué y a quién dedicamos nuestro tiempo, por construir de manera consciente y colectiva un orden nuevo con el resto de la naturaleza. Esa es una tarea dura que se prolongará probablemente mucho tiempo, para la cual tenemos que empezar a dar uso de manera inmediata a los instrumentos políticos de los que disponemos para golpear y ganar terreno. Esta tarea sí somos capaces de imaginarla, porque no es una tarea imposible, solamente es un poco difícil. Que irrumpa, pues, la posibilidad. Únicamente tenemos que empezar a caminar.

Sobre dar un primer paso

Por si la transición ecológica planteara pocos retos respecto de las transformaciones profundas que necesita nuestra sociedad para encaminarse hacia una más justa e igualitaria, a cualquier esfuerzo en este sentido tendremos que sumarle la dificultad extra que impone la venidera crisis económica y social que resulte como una de las consecuencias de la pandemia. De hecho, quizás la velocidad de su impacto sea una de las razones que explique su gravedad. Hace menos de tres meses difícilmente se nos podría ocurrir que hoy nos fuésemos a encontrar en un mundo confinado y con una economía a la que aún le faltan meses para volver a algo parecido a la normalidad. Al mismo tiempo y muy probablemente, la normalidad que hemos conocido hasta ahora no volverá, algo que es al mismo tiempo problemático pero para muchos incluso deseable. No obstante, ello quiere decir que los esquemas que hasta hace poco pretendíamos aplicar para explicar y transformar la realidad solo serán válidos en parte, pues deberán responder a cambios de una magnitud sin precedente desde hace generaciones y cuyas consecuencias ahora mismo solo podemos entrever. En este punto vamos a repasar algunas ideas que se han planteado en las últimas semanas de manera generalizada ―aunque hubiera gente que las viniese defendiendo desde hace muchísimos años― y que consideramos que pueden convertirse en un primer paso para avanzar hacia transformaciones más radicales de la sociedad, tanto para tratar la crisis actual como para abordar la crisis climática. Estas son la renta básica, el reforzamiento profundo y la extensión de los servicios públicos y la reducción de jornada.

Como en toda crisis, una ruptura aunque sea parcial de las dinámicas económicas puede presentarse también como una «ventana de oportunidad». Esto supone que lo que ocurra a partir de ahora y el sentido en el que lo haga no está mecánicamente determinado, sino que será consecuencia de la pugna entre bloques sociales por poner en marcha soluciones afines a sus intereses. En fin, lo que ha sido la lucha de clases toda la vida. En este sentido, es posible e imperativo empujar para que las medidas que se pongan en marcha para paliar los efectos de la pandemia primero y para construir la nueva realidad después sean aquellas que satisfagan a quienes históricamente hemos sido desposeídos de los frutos de nuestro propio trabajo y la riqueza que éste ha generado. Pero habremos de hacerlo revisando nuestros planes o estrategias, como venimos diciendo. En nuestro caso, por ejemplo, cuando este colectivo echó a andar y hasta hace bien poco nuestra postura respecto a una medida como la renta básica no era la más favorable, pues entendemos que no deja de valorar económicamente la existencia y supervivencia de sus receptoras. Ahora mismo, sin embargo, nos encontramos en una situación en la que a miles de personas se les ha impedido trabajar por imperativo legal, motivo por el cual entendemos que es necesario que se habiliten ya medidas como esta para obtener ingresos que no dependan del trabajo.

Según lo que vamos sabiendo acerca del COVID-19, más crisis como esta son posibles en el medio plazo debido a su vinculación a la destrucción de ecosistemas de los que emergen este tipo de virus, de modo que es especialmente interesante comenzar a desarrollar y ejecutar estrategias de renta básica siendo conscientes de que no se trata ni mucho menos de la solución a todos nuestros problemas, pero también de que la situación de miles de personas, así como la de nuestras fuerzas políticas, es sumamente precaria y que esto sería solo un primer paso, pero que ha de ser firme. Tras él deben darse muchos más en el proceso de desmercantilización de la vida y no es buena idea desmerecer una medida concreta cuya importancia no reside tanto en los beneficios económicos que reporte (ya se ha podido vislumbrar que no serán muchos) sino en las posibilidades que abre en cuanto a liberación de los criterios del capital para estructurar nuestra vida.

Con todo, en el corto plazo supone que las situaciones de necesidad a las que muchas personas tendrán que enfrentarse sean al menos paliadas, que se cubran por lo menos necesidades básicas como la alimentación o los suministros y que se abra la puerta a un terreno inexplorado en nuestro país que nos da la oportunidad de poner el acento en los derechos ligados a la propia existencia y no a nuestro empleo como fuerza de trabajo. Debemos hacer lo posible para que este sea solo uno de los mimbres que permitan tejer un sistema público de protección o cuidados que garantice a todas las personas unas condiciones de vida adecuadas, algo para lo que es condición indispensable el crecimiento y fortalecimiento de los servicios públicos, que a muy corto deben recuperar de manos del mercado toda una serie de áreas o servicios, ampliar su alcance y profundizar su incidencia allí donde ya existan. Contar con unos servicios públicos que lleguen adonde no se ha llegado antes, que cubran efectivamente las necesidades o contingencias que sufrimos las personas a lo largo de nuestra vida, con especial atención a quienes cuentan con rentas más bajas o situaciones de especial vulnerabilidad y siempre enfocados a corregir esta desigualdad, es, de hecho, más importante que la propia renta básica. De las dos líneas de intervención planteadas, son los servicios públicos los que desmercantilizan determinadas esferas de la vida al ofrecer unos bienes o servicios bajo criterios distintos a los del mercado. Son, de hecho, el pilar público de cualquier transición ecológica justa; son el futuro ecodemocrático operando desde ya.

El papel central de los servicios públicos es especialmente patente hoy, cuando todas las miradas y los aplausos se dirigen a los profesionales del sistema sanitario público de salud y cuando desde todas partes surgen voces que reclaman más medios y mejores condiciones de trabajo para el personal sanitario. La escala de los retos que tenemos por delante no puede ser asumida en la situación actual, caracterizada por falta de inversión y sufriendo las consecuencias de una mercantilización presente en cada una de las decisiones al respecto. Esto es algo que desde posturas ecosocialistas se ha venido manifestando desde hace tiempo y que la actual crisis sanitaria ha cristalizado en unas pocas semanas. Hoy más que antes podemos entender que existe un sentido común que sostiene que la salud y la vida humana son elementos que deben estar fuera de cualquier intento mercantilizador, que tienen un valor intrínseco y que no pueden estar sujetos a los caprichos del mercado. Es necesario asumir como objetivo la reorientación de los servicios públicos para que satisfagan las necesidades humanas y no las del capital. Este sentido común ha de hacerse extensivo más allá de la salud a otras áreas críticas para las transformaciones que necesitamos en esta coyuntura concreta y también para la transición ecosocial.

Por último, la reducción de jornada tiene igualmente la virtud de ser reivindicable tanto como modelo del tipo de trabajo que queremos y necesitamos en una sociedad consciente del cambio climático, de su vulnerabilidad y de su ecodependencia, como para el momento actual en el que las tasas de paro alcanzarán niveles insoportables para quienes tenemos el vicio de comer varias veces al día. Esta no es precisamente una idea novedosa, sino que la aspiración de dedicar menos tiempo al trabajo asalariado para poder contar con más tiempo para la vida en general, para disfrutar, para estar con nuestros seres queridos y para cuidar a quienes nos rodean ha estado presente desde bien temprano en las reivindicaciones obreras. Cualquiera que dedique ocho horas diarias al trabajo puede entender que eso no es vida. Especialmente porque esta porción de tiempo encierra solo una parte de todo el trabajo que realmente tenemos que hacer. Al llegar a casa aún resta el trabajo llamado reproductivo, que históricamente ha recaído sobre las mujeres y que sigue quedando pendiente un ajuste de cuentas. ¿Qué tiempo queda entonces para encontrar recovecos en los que no nos deslomemos física o mentalmente? Es necesario repartir el trabajo, dentro y fuera de los hogares. La reducción de jornada no va a enseñar a los hombres a poner lavadoras, pero liberaría el tiempo suficiente como para dejarlos sin excusas en su implicación y en la redistribución de estas tareas. Fuera del hogar, la reducción de jornada supondría igualmente un reparto del trabajo en el angustioso contexto de paro estructural en el que vivimos y que promete agudizarse. Podría resumirse esta idea en un lema como «Trabajar menos para cuidar y trabajar todas y todos».

Trabajar menos tiene, además, importantes beneficios para el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Según la forma de aplicar este plan, se pueden reducir los desplazamientos entre hogares y centros de trabajo, eliminando así sus emisiones derivadas. Permite también reevaluar para qué o para quién se va a trabajar, si de nuevo para atender a necesidades humanas o las del capital. Y sabemos que son precisamente estas últimas las que nos han traído hasta este punto.

Un futuro en el que nos adaptemos y evitemos las peores consecuencias del cambio climático tendrá que ser más justo social y económicamente, y esto pasa necesariamente por unos primeros pasos como la renta básica, trabajar menos pero en mejores empleos y servicios públicos realmente diseñados para responder a las necesidades humanas. Esto último supone empezar a comprender como servicios públicos sectores como el de los cuidados, la agricultura, la distribución de alimentos o la limpieza, tradicionalmente minusvalorados.

Sobre cómo reverdecer

El impulso estatal a los sectores mencionados serviría ante todo para reforzar algunos de los trabajos que más se han necesitado en esta crisis al mismo tiempo que se redirige el apoyo estatal que tradicionalmente siempre han recibido otros sectores de la economía como la banca o las empresas extractivistas. Del mismo modo en que de forma gradual y colectiva habremos de reorganizar nuestros desplazamientos y muchas de las máximas que rigen nuestros hábitos como sociedad, tenemos que seguir presionando para que se den al mismo tiempo otros avances que, en lugar de perjudicar a quienes se han visto más afectados y quienes están soportando sobre sus hombros las consecuencias de esta crisis, puedan evitar que en el futuro nos encontremos en situaciones similares. En materia de trabajo, y sobre todo para prepararnos para lo que viene, esto tiene que significar no solo una ruptura radical con las condiciones materiales en las que se desarrolla, sino que debe tener un objetivo social muy alejado de la acumulación de capital en las manos de unos pocos a la que responden ahora mismo nuestros empleos. Nuestro trabajo debe estar destinado a reproducir unas condiciones de vida justas y sostenibles para los seres humanos y para el resto de la naturaleza.

Si reparamos en muchos de los empleos que durante un tiempo más o menos largo han visto detenida su actividad durante esta crisis, es fácil darse cuenta de que de repente muchos de ellos son también los más nocivos en cuanto a la desigualdad y devastación que provocan. Al mismo tiempo, todos los trabajos, asalariados o no, dedicados al mantenimiento de unas condiciones de vida dignas y básicas también son los que implican por necesidad una menor intensidad en la extracción de recursos naturales y una huella ecológica mucho más reducida. Algunos de ellos, como los del sector sanitario o de mantenimiento y limpieza de hospitales, han recibido gran reconocimiento público, como se puede ver diariamente a las ocho de la tarde. Otros no han sido ensalzados de manera tan amplia, pero han sido igualmente recordados y valorados, como puede ser la atención al público en supermercados o la reposición de productos en estos establecimientos, también se verían incluidos en este impulso como parte, por ejemplo, del suministro de alimentación.

Entre todos estos trabajos que se han mostrado indispensables podemos encontrar, más que diferencias, similitudes. Entre el personal sanitario, de limpieza o de cuidados a personas en situación de mayor vulnerabilidad, encontramos mayoritariamente a mujeres y personas migrantes. Esto mismo ocurre con el personal que trabaja de cara al público en supermercados y, aunque el componente de género no sea tan pronunciado, en los trabajos de reparto, de transporte o de abastecimiento de productos de primera necesidad. Todos estos trabajos esenciales, anteriormente siempre considerados de baja cualificación, se han revelado revestidos de una esencialidad que antes parecía aplastada dentro de la jerarquía de empleos más o menos reconocidos y recompensados dentro del capitalismo, al mismo tiempo que se han demostrado la precariedad y la indefensión al que este los había condenado. Y es que, del mismo modo en que la emergencia del coronavirus ha vuelto a recordar la importancia de estos trabajos para soportar las bases de nuestra sociedad, también se ha desvelado la desprotección y la prescindibilidad contra la que han tenido que luchar las trabajadoras de estos sectores durante años. Sin embargo, tanto para proceder a la transición ecosocial que necesitamos como dentro de la sociedad ecosocialista que defendemos, son estos los trabajos verdes que van a permitir no solo una relación más justa y equilibrada con nuestro entorno sino una organización social más equitativa. Así, y teniendo en cuenta las características comunes antes mencionadas, la idea de una salida colectiva pasa por eliminar las distinciones falsas y criminales que imponen los papeles y la interminable e imposible burocracia que precede la obtención de la nacionalidad. Esta división y criminalización a la que aboca la existencia de personas consideradas «ilegales», que soportan muchas veces los trabajos más básicos en nuestra sociedad, es también un mecanismo capitalista destinado a crear de partida un grupo de personas que opere como el eslabón más precario y explotado, algo que nunca va a poder estar justificado y debe dejar de existir. La regularización y protección de las personas obligadas a migrar por motivos económicos es una cuestión de justicia que no solo no podemos evitar sino que es una parte fundamental de nuestros debates y reivindicaciones.

Mientras que ciertos trabajos se han mostrado indispensables y no han podido pararse, también existen otros que, si bien han parado total o parcialmente, han logrado relevancia pública en esta crisis, pese a ser ampliamente denostados y estar fuertemente precarizados. Podemos dar como ejemplo los relacionados con la cultura, salvavidas para muchas personas en este confinamiento, o los trabajos en el ámbito educativo. Las personas que se dedican a educar a niñas y niños, calumniadas por una gran parte de la sociedad y cuya valía se pone en entredicho habitualmente, han sido reconocidos como imprescindibles en estos momentos. En cuestión de días se ha pasado de dudar de la utilidad y calidad de las enseñanzas impartidas en colegios e institutos al surgimiento de debates en torno a si un parón de tres meses en la enseñanza presencial supone un lastre vital en el futuro de niñas y niños. Además, aquí encontramos una vez más los estragos causados por años de desmantelamiento sistemático para beneficio de la escuela privada. La falta de recursos y planes para la docencia virtual, así como el desconcierto reinante en lo que respecta a las evaluaciones de miles de estudiantes hace notar de forma significativa que la escuela pública no pasa por su mejor momento, y mientras hemos podido ver cómo durante las últimas décadas se daban cada vez más facilidades a la escuela privada o concertada. Nuevamente, la existencia de un modelo educativo que discrimina en función de la situación socioeconómica no resulta tolerable para nadie que tenga por horizonte una sociedad igualitaria.

Este renovado ―o recién estrenado, según el caso― reconocimiento debe ser canalizado como impulso transformador que se marque el objetivo de alcanzar un nuevo orden social. Estos trabajos que solo ahora se consideran imprescindibles, pese a haberlo sido siempre, coinciden con muchos de los menos valorados por el capitalismo. Debemos subvertir la jerarquía capitalista de valoración de los puestos trabajo y construir una nueva sociedad en torno a trabajos y tareas ahora despreciadas. En cuanto a los trabajos reproductivos o de cuidados, habitualmente tan denostados que ni siquiera ocupan un puesto en esta jerarquía por ser trabajos no asalariados e increíblemente feminizados, por fin están siendo puestos en valor después de años y años de reivindicaciones. De esta forma, y al igual que los efectos de la emergencia del coronavirus nos han hecho llevarnos las manos a la cabeza y replantearnos el valor real de trabajos que parecían destinados a quiénes no estuviesen «cualificados», también podemos ver cómo un parón a nivel mundial de ciertos sectores de la economía supone en cierto modo una separación de estas actividades de lo verdaderamente imprescindible y básico a nivel social.

De hecho, ¿por qué no se piensa en estos trabajos como los verdaderos «trabajados verdes»? En los discursos capitalistas de lucha contra el cambio climático, los «trabajos verdes» son, en su mayoría, especialmente técnicos o forman parte de sectores tradicionalmente masculinizados. Sí, necesitaremos ingenieros e ingenieras. Sí, necesitaremos a trabajadores y trabajadoras mecánicos y profesionales de la construcción. Sin embargo, y como está demostrando la emergencia que vivimos actualmente, todos estos trabajos han de ser soportados por una base social fuerte y robusta que ha de permanecer y resistir ante las crisis y los acontecimientos extremos que seguro afrontaremos. La pervivencia de esa base social no es posible sin todo el trabajo reproductivo invisibilizado y su importancia y carácter indispensable debe estar reconocido y recompensado de manera acorde a ello. Probablemente sean esas tareas las que se hallen en el centro de cualquier definición de «trabajo verde».

Pero la lucha no debe quedarse solo en otorgar al trabajo reproductivo un papel central. Los esfuerzos deben ir dirigidos también a la transformación de determinados sectores que tendrán que seguir existiendo y siendo relevantes en el futuro. Son sectores productivos que, guiados por la lógica del beneficio económico y la acumulación, ahora mismo están provocando la aniquilación del medioambiente y aumentando la intensidad del cambio climático, y que deben adquirir un cariz «meramente» reproductivo, de forma que la fuerza que los impulse no sea la acumulación sino el sostenimiento equilibrado de la vida. El sector alimentario, por ejemplo, debe dejar de ser víctima de la especulación, y los criterios que lo guíen deben pasar de ser mercantiles a ser aquellos que garanticen el acceso de toda la población a una alimentación sana y equilibrada que, a su vez, minimice el impacto sobre los ecosistemas y otros seres vivos. Esto no quiere decir que se deba volver a una agricultura de subsistencia, sino que deben reorganizarse sus recursos de forma más justa para todos los seres vivos del planeta. De hecho, y como respuesta ante la problemática derivada del cambio climático o porque se entienda que todo el mundo ha de poder comer de forma suficiente sea cual sea su nivel socioeconómico, es también necesario incluir el sector alimentario entre aquellos que habrían de convertirse en un servicio público. Aunque ahora nos resulte difícil de recordar, pocas semanas antes de la pandemia España se encontraba inmersa en unas movilizaciones agrarias como consecuencia de un mercado monopolizado por las grandes distribuidoras y en las que trabajadores del campo y asociaciones patronales exigían la satisfacción de sus respectivos intereses. Dar una justa respuesta a este problema requiere reconocer que existen intereses contrapuestos entre los distintos agentes e intervenir el mercado convirtiendo a las administraciones públicas en las principales distribuidores de esos alimentos, de forma que se asegure que se paga un precio adecuado por la cosecha y que su compra resulta accesible para todo el mundo. Esta accesibilidad podría hacerse efectiva utilizando comedores públicos, como pueden ser los de los colegios, por ejemplo, operados directamente por la administración pública o por asociaciones vecinales u otro tipo de organización popular. La crisis actual nos deja este caso como uno de los mejores ejemplos de una red de servicios ya existente que demuestra ser inoperante mientras es regida por el mercado, ya que los comedores escolares que han cerrado sus contratas podrían y deberían haberse abierto al público con necesidades alimentarias y no se ha hecho. No pretendemos hacer pasar por trivial la ingente tarea de transformar el sector de la alimentación, que ya no sería únicamente distributivo sino que contaría con una finalidad social y de salud fundamental, pero a nadie se le debe escapar que es una cadena que falla en todos sus puntos: la cosecha en peligro por falta de suficientes trabajadores inmigrantes susceptibles de ser explotados; animales que siguen siendo sacrificados pese a la inexistencia de un mercado que los compre, y además en mataderos en los que los trabajadores carecen de las más elementales medidas de protección y presentan tasas de infección por COVID-19 superiores a las del personal sanitario; personas en riesgo de exclusión social que deben aceptar las migajas ultraprocesadas que la Comunidad de Madrid en connivencia con cadenas de comida rápida. Es obvio que hay gran cantidad de cambios que podrían y deberían llevarse a cabo, y que solo redundarían en beneficio de muchos y perjuicio de muy pocos.

En el caso del transporte es algo que ya se venía percibiendo como la tendencia en la que se ubicaban ciertas medidas por todo el planeta. Cada vez gana más aceptación la idea de que el mundo no puede moverse para siempre en transporte privado y que es necesario cambiar la forma de movernos en las ciudades, en los territorios nacionales y a nivel internacional si queremos conservar un planeta sobre el que movernos. Por este motivo, no es momento de liberalizaciones como la que la Unión Europea fuerza a ejecutar en el servicio ferroviario, sino de devolver este a la función pública, así como de desarrollar nuevas redes de transporte colectivo fundadas en criterios ajenos al beneficio económico.

Junto a alimentación o transportes, la atención a la dependencia es otra área crítica cuyo peso no puede hacer más que aumentar con el envejecimiento de la población. Nuevamente, durante las últimas semanas habremos visto decenas de titulares refiriendo los numerosísimos casos de infecciones y fallecimientos en las residencias de mayores, la gran mayoría de ellas privadas y que apenas han tomado medidas de protección de sus residentes. Casos como estos o los que aparecen recurrentemente citando situaciones de desatención en determinadas instituciones son muestra de que un servicio como este no debería ni acercarse a las lógicas del beneficio económico. Por otro lado, cualquiera que haya tenido que pasar por la experiencia de ingresar a un familiar en una residencia puede reconocer el enorme desembolso económico que supone, en el caso de que sea posible siquiera planteárselo. No parece descabellado, por estos motivos, reconocer que la atención mejoraría si este se convirtiera en servicio público, con residencias públicas, personal con buenas condiciones y costes cubiertos por el estado.

Por último, el carácter básico de la vivienda y de sus suministros de energía y agua como vertebradores de la estabilidad de una familia ha debido quedar claro durante la última década de movilizaciones reclamando un derecho a la vivienda digna. Vivimos en un país en el que los lugares en los que habitamos y desarrollamos nuestra vida han sido objeto de especulación a niveles insoportables y cuyos precios de compra o alquiler alcanzan niveles que obligan a un enorme número de personas a destinar la mitad o más de su salario a pagar su propio techo; lo que es más acuciante para un escenario de transición justa: con un porcentaje de vivienda pública realmente insignificante. En general, además, estamos ante un parque de vivienda profundamente envejecido e ineficiente energéticamente, algo lógico si después de pagar la hipoteca o el alquiler no queda dinero y si las inversiones públicas brillan por su ausencia. Por estos motivos, considerar la vivienda un servicio o bien público debería implicar no solo el aumento del número de viviendas controladas democráticamente, sino la rehabilitación de un buen número de inmuebles para dotarlos de condiciones de habitabilidad y eficiencia energética adecuadas al momento y a las posibles coyunturas climáticas extremas que se pudieran experimentar, sin que esto suponga un incremento de su precio de acceso, sino todo lo contrario. El estado ha de actuar como agente ordenador y desplazar a los especuladores y grandes propietarios privados de vivienda, utilizando herramientas que deben convertirse en fundamentales de un proceso ecodemocrático como es la expropiación, y ajustando los precios de la vivienda y los suministros atendiendo a criterios de corrección de la desigualdad y sostenibilidad.

Todos estos sectores han adquirido una relevancia durante la crisis del coronavirus que realmente ya tenían pero que se había visto desplazada por otros cuya desaparición temporal ha sido irrelevante o incluso beneficiosa. La sociedad que queremos los refuerza para que el futuro no solo sea imaginable sino también tangible.

Los auténticos trabajos verdes son aquellos que empujen a la sociedad a un futuro que respete y cuide la vida de las personas y del resto de seres vivos, y cuyo principal objetivo sea el sostenimiento de esa sociedad. Esta categoría engloba tanto a aquellos de preservación del medio ambiente como los de sectores como los cuidados, la sanidad, la educación o la rehabilitación de viviendas, entre otros, de los que hemos venido hablando. Debemos luchar por conseguir que estos trabajos sean impulsados y revalorizados por las medidas que se tomen para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, y debemos luchar por su control democrático en el proceso de transformación económica hacia un sistema sostenible.

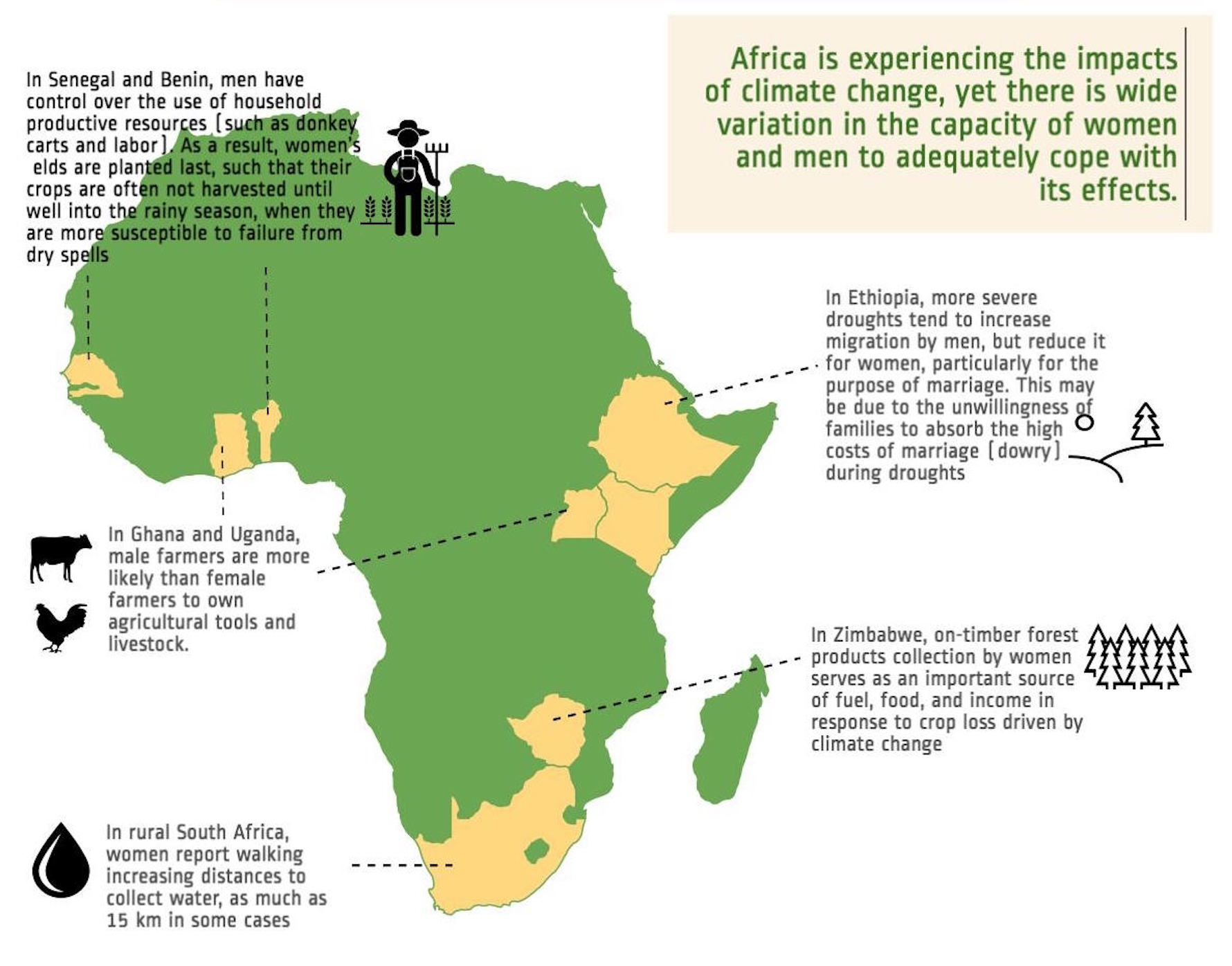

Se ha de entender el cambio climático como un multiplicador de desigualdades. Afecta más a aquellas personas que, ya sea por su género, raza o clase ya sufren algún modo de discriminación y opresión y sencillamente agudiza esas desigualdades. Esto se reproduce a cualquier escala a la que se mire. A nivel global, los países más desfavorecidos sufren más las consecuencias del cambio climático, y si bajamos por ejemplo a un nivel local observaremos también que van a ser las personas más desfavorecidas ―las que perciban menos ingresos, las que vivan en casas peor aisladas― las que sufran peores consecuencias. A los grupos que están en primera línea de los impactos de la crisis climática debido a estas complejidades socioeconómicas se los conoce en inglés como frontline communities. Con este término se denomina, por ejemplo, tanto a los habitantes de las tierras bajas de Bangladesh como a los de un barrio deprimido de Chicago o los agricultores de Marruecos.

Ya sabíamos que, aunque no de igual forma, el cambio climático estaba destinado a impactar a todos, ricos y pobres, países imperialistas del norte global e imperializados del sur. Esto está siendo así también en el caso del coronavirus, y es que aunque parecía que en los centros imperialistas todavía no habían desembarcado las peores consecuencias de la crisis climática mientras que en el sur global ya llevan años y años viviendo en una situación de emergencia, sufriendo terribles sequías, huracanes o inundaciones ―lo que ha conllevado, además, un importante nivel de organización y lucha política―, de esta no hemos podido librarnos. En esta crisis, las frontline communities se han ampliado. Las consecuencias de la destrucción sobre la que habíamos construido el desarrollo de nuestras sociedades han llamado a nuestra puerta y pueden ahora notarse en nuestras ciudades y centros económicos, que durante tanto tiempo han parecido intocables. De momento parece que el coronavirus está causando mayores estragos en países del norte global que en los del sur, y esperemos que estos últimos no tengan que sufrir mayores azotes de esta pandemia sobre sus territorios. Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, las dinámicas del capital por supuesto se mantienen. Dentro de los países que están llevando a cabo medidas de confinamiento, las personas más afectadas por ellas son precisamente las personas que se ven más afectadas por el cambio climático. No es lo mismo pasar el confinamiento en una habitación de piso compartido que hacerlo en un chalé con jardín. Tampoco es igual enfrentarse a esta crisis teniendo un trabajo de oficina que puede realizarse en casa sin problema que un trabajo que te exige estar día a día en la obra. E incluso para ese empleo que permite el teletrabajo, no es igual tener un contrato fijo que ser falsa autónoma a la hora de hacer frente a la parte más puramente económica de la crisis. Estas diferencias van más allá de la comodidad o el ámbito laboral, ya que pueden afectar también a la incidencia de la enfermedad. ¿Qué medidas de aislamiento de una persona enferma pueden llevarse a cabo en una familia de cuatro personas que viven en un piso de dos habitaciones y un único baño? El impulso a los sectores mencionados previamente es una necesidad imperiosa para proteger a las frontline communities tanto del cambio climático como de la pandemia.

Coda climática

En el contexto actual, con un alto número de fallecidos diarios, encerrados en casa y superados por la incertidumbre de qué pudiera suceder (médica y socialmente) en los próximos meses, puede parecer prematuro e incluso frívolo estar ya pensando en el futuro, y en la siguiente crisis, que también es la anterior, que la misma son. Sin embargo, los puntos de unión entre nuestra situación actual y la crisis climática son múltiples, como muchas y muchos han puesto de manifiesto, y las soluciones a una y otra están, como mínimo, emparentadas.

No vamos a abundar más en cómo el coronavirus ha expuesto crudamente las formas en que el capitalismo destruye la vida, incluyendo la nuestra, pues ya lo han hecho otros. Hasta ahora éramos (el humano occidental) el único ser vivo más o menos a salvo del capitalismo, y ya no lo somos. Hemos pasado de fase, y esta es la primera de las consecuencias. Ahora las consecuencias del capitalismo pueden matar a los capitalistas.

Sí puede ser interesante reseñar algunas similitudes y diferencias entre ambas crisis. Algo a lo que está acostumbrado cualquiera que trate con las consecuencias políticas del cambio climático, y a las posibles formas de paliarlo, es a la comparación con el agujero de la capa de ozono. Esta crisis, que surgió en los años ochenta y tenía como origen la producción y uso de gases CFCs, se cerró con el protocolo de Montreal, en el que casi todos los países del mundo acordaron dejar de usar CFCs. Esto ha llevado en alguna ocasión a proclamar, inocentemente, que el cambio climático podría atajarse por la misma vía, la del pacto internacional vinculante. Aparte de que esa vía no ha sido realmente puesta en práctica aún (el acuerdo de París no es vinculante), hay algunas diferencias importantes: el agujero de la capa de ozono no tenía consecuencias trágicas a corto plazo y, sobre todo, la sustitución de los CFCs por productos equivalentes pero menos dañinos para el ozono no era económicamente onerosa ni suponía un cambio fundamental en la economía mundial. No hubo una pérdida de trabajos ni de beneficios empresariales. Se parecía más a cambiar la gasolina con plomo por la sin que al cambio climático. Una solución política fácil, un cambio técnico trivial, y éxito.[1]

El cambio climático es harina de otro costal: para detenerlo, y por todas las razones expuestas, hay que acabar con el capitalismo. No hay soluciones técnicas fáciles, no hay acuerdos políticos sencillos. Incluso ralentizarlo hasta un punto en que la mayoría seamos capaces de adaptarnos a él supondrá, con toda seguridad, cambiar el sistema socioeconómico en una medida tal que es improbable que pueda ser reconocido como el mismo. La tecnología jugará un papel en la revolución contra el cambio climático, como lo ha hecho en todas las revoluciones anteriores, pero en ningún caso la desatará, «solamente» ayudará a afianzar las condiciones socieconómicas y socionaturales que caractericen esta revolución. Pero quien esté fiando su supervivencia a un milagro técnico bien podría estar intentando orientar su día a día según los dictados de los posos del café o sus decisiones económicas según los textos neoclásicos.

Por eso nos parece importante hacer hincapié en la diferencia entre la crisis del coronavirus y el cambio climático. En última instancia, la crisis pandémica no se resolverá hasta que se encuentre una vacuna. Es en lo que estamos confiando todos, ciudadanos y gobiernos. Podemos hacer promesas (podríamos, no ha sido el caso) de disminuir la presión sobre los ecosistemas, la cantidad de ganado criado para consumo humano, los mercados de animales vivos al aire libre. Y eso podría librarnos de la próxima pandemia mundial. Pero para esta, para recuperar algo parecido a la Vida de Antes, estamos confiando en una vacuna que nos inmunice frente a este virus como otras lo hacen frente a la gripe. Cualquier otra solución (encierros esporádicos, cancelación sine die de todo tipo de reunión más o menos multitudinaria) está contemplada como temporal y claramente indeseable. Estamos, pues, en manos de la técnica. El acuerdo en esto es, al menos superficialmente, transversal a todas las ideologías. Aun así, no es que falten dudas respecto a la universalidad de esta solución.

A lo largo de la crisis del COVID-19, y tras el shock inicial de ver que esto iba en serio, se establecieron en los medios y en el discurso mayoritario una serie de consensos, sucesivos y superpuestos, acerca de qué caracterizaba una buena respuesta a la pandemia. Estos listones que había que superar tenían un par de cosas en común: que los expertos en cada tema lo tenían mucho menos claro que la mayoría de comentaristas, y que ofrecían métricas relativamente directas y sencillas, comprensibles y abarcables, para poder evaluar la situación y la reacción de las autoridades. Algunos ítems en esta lista serían la calidad y severidad del encierro, primero; la extensión del uso de mascarillas y guantes entre la población, después, y la cantidad de tests de detección temprana del virus (en la primera fase de la epidemia) y de tests serológicos para identificar personas potencialmente inmunes, al final. Un país o comunidad autónoma que hiciera muchos tests estaría teniendo una respuesta ejemplar y la salida de la crisis estaría más cerca; alguien detectado en un supermercado sin mascarilla indicaría, con toda seguridad, un fallo en las defensas sociales. Y, sin embargo, todo esto solo puede funcionar durante un tiempo. Al final de este camino, tras todas esas metas volantes, tiene que haber algo que nos permita volver a funcionar de forma normal. Hemos decidido que ese algo debe ser una vacuna, y está bien que así sea. Es una solución (teóricamente) universalizable y que sabemos utilizar. Sin embargo, no es una solución definitiva: las causas de la aparición y expansión del virus no han sido abordadas, y no parece que vayan a serlo. Hacerlo supondría estar dispuestos a afrontar cambios de mucho más calado que el que supone usar mascarillas en nuestras interacciones diarias. Supondría poner, y no solo de boquilla, la vida por delante del beneficio: reducir el comercio internacional y la explotación de animales y ecosistemas, más allá de la (necesaria) prohibición de los mercados de animales vivos. Supondría, desde luego, que nadie podría proponer, como se ha hecho durante esta crisis, el aislamiento de ancianos durante meses como solución que permitiera volver al trabajo al resto de la población. Supondría, en cualquier caso, mostrar más ambición de la que la tribu de los ingenieritos y gestores cobardes ha mostrado jamás, y mucha más imaginación.

Para empezar, para llegar a poder aplicar la vacuna (de aquí a dieciocho meses, parece ser la cifra mágica), es necesario que siga existiendo una población a la que inmunizar, así como un estado con capacidad e intención de llevar a cabo la inmunización. Para que eso ocurra son necesarias todas o muchas de las herramientas expuestas anteriormente, y probablemente algunas que tendremos que inventar por el camino: rentas básicas y servicios públicos gratuitos, ambos universales; trabajadores bien pagados… Es decir, un cambio social que requerirá de nuevos acuerdos políticos, en particular si queremos que la inevitable crisis que seguirá a esta pandemia no la paguen los de siempre. Porque este es otro punto importante: como en el caso del cambio climático, la tecnología (sea una vacuna o un paso masivo a energías renovables o nucleares) sí puede llegar a ser una solución, pero solo para unos pocos.

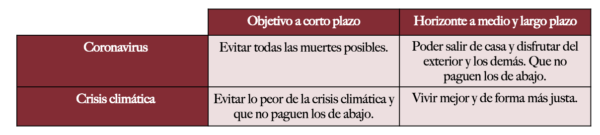

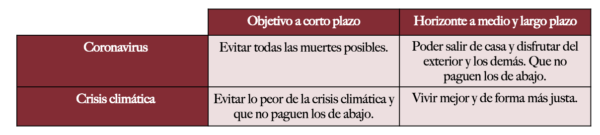

Hechas estas salvedades, vale la pena comparar cómo será el corto y el largo plazo de las dos grandes crisis actuales. El cuadro de abajo puede servirnos para intentar entender las similitudes entre una y otra.

En el caso de la pandemia, tenemos un objetivo muy claro en el corto plazo: evitar todo el sufrimiento humano posible. Evitar que enferme gente y, cuando lo hagan, tener los recursos necesarios para atenderles y salvar todas las vidas posibles. Esta fase ha conllevado la movilización de ingentes recursos públicos (económicos y humanos) para transformar plantas enteras de hospital de su uso habitual a la atención de enfermos de COVID-19, adquirir material de protección y de testeo, contratar personal sanitario, etcétera. Con todas las precauciones necesarias, esta fase, al menos en España, está ahora terminando, o al menos ha pasado su máxima intensidad. Ha sido una fase en la que se ha aceptado que las decisiones fueran, principalmente, técnicas[2], y se ha interpretado que, al menos dentro de cada estado, los intereses de todo el mundo eran los mismos.

Las decisiones tomadas en esta primera fase tendrán consecuencias en el futuro, claro. Quizá la primera disputa importante haya sido la de la suspensión de la actividad económica durante quince días (y su reanudación, atendiendo a criterios de mantenimiento del beneficio empresarial por encima de los de salud pública). La exploración de instrumentos como el ingreso mínimo vital, ya mencionado anteriormente, ha sido otra, cuya resolución está en el aire. Ahora mismo, la pelea está en ver cuándo y de qué forma saldremos (literalmente) de esta. ¿Cómo cambiarán las ciudades y nuestras vidas? ¿Podrá salir todo el mundo? ¿Tendrá que seguir encerrada la población de riesgo? ¿Se permitirá salir solo a quien vaya a trabajar? ¿Tendremos trabajo al que ir? ¿Qué haremos, o qué nos harán, cuando haya un previsible segundo brote en unos meses? No hay respuestas obvias a ninguna de estas preguntas. Esto es desasosegante, claro, pero peor sería la certeza de que la salida va a ser en los peores términos posibles. Tenemos que pelear para que nadie pierda su trabajo, y que quien no lo tenga o ya lo haya perdido disponga de recursos para vivir independientemente del mismo. Que la salida no se haga a costa de arrumbar a un lado a personas mayores y enfermos crónicos para poder mantener la actividad económica, y que cuando volvamos a tener que encerrarnos, aunque sea más brevemente, lo hagamos sin miedo a no poder pagar el alquiler a mitad del encierro.

La crisis climática, como ya hemos dicho, funciona en otras escalas de tiempo y urgencia. El corto plazo para cualquier plan no es hoy, no es esta tarde, pero sí los próximos meses y años. Y el largo es, para bien y para mal, lo que nos queda de vida. Pero empecemos por el corto: nuestra misión inmediata, si elegimos aceptarla (y, si has llegado hasta aquí, algo de intención debes de tener), es mitigar en lo posible la crisis climática y adaptarnos de la forma más justa posible a los cambios que no podamos evitar. Consideramos que esto solo será posible con un programa de transición ecosocial radical y ambicioso. Un plan que movilice todos los recursos públicos (estatales y populares) existentes, a todos los niveles administrativos y sociales, para garantizar que la vida de la mayoría mejora, y solo los responsables de la crisis pagan. Un plan que saque del mercado todo lo que sea imprescindible para la vida humana: vivienda, alimento, sanidad, educación, cuidados a lo largo de toda la existencia, a la vez que garantiza la continuidad del resto de formas de vida. Un plan que nos ponga en posición de dar un salto adelante a un nuevo equilibrio con la biosfera. Esta sería, en última instancia, nuestra utopía: una sociedad en la que la búsqueda de beneficio económico haya sido abandonada, dejando hueco para echar la tarde en el parque.

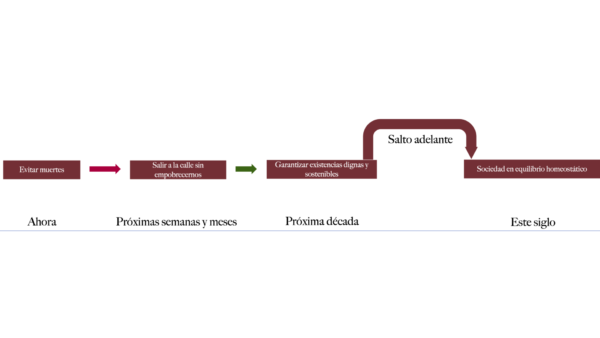

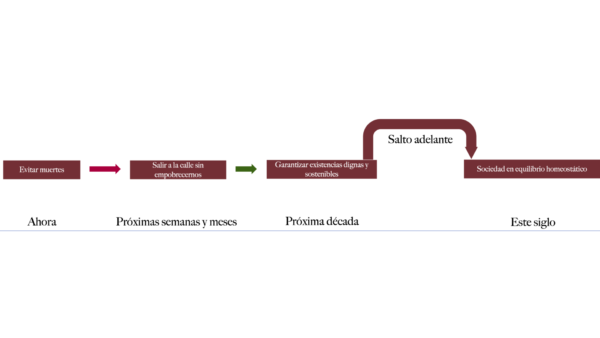

El lector atento habrá notado que muchas de las cosas que consideramos objetivos a corto plazo de una transición ecosocial se parecen mucho a los objetivos a largo plazo en la crisis del coronavirus. Efectivamente, el cuadro anterior bien podría representarse de la siguiente forma:

Esta concepción lineal del tiempo es suficiente para plantear las tareas de los próximos meses y años: la solución de la crisis del coronavirus debe ser justa y reforzar los mecanismos de sostenimiento de la vida. Debe empezar a reparar la brecha social que décadas de neoliberalismo y lustros de austeridad han provocado entre ricos y pobres. La magnitud de la respuesta va a ser mayor que cualquier cosa vista antes. Tenemos que empujar para que vaya en la dirección correcta, la de la gente, y no la de salvar a aseguradoras médicas, bancos y empresas automovilísticas. Pero, una vez puesta en marcha esa respuesta, hay que trabajar en pos de la reparación de la brecha metabólica. El tipo de políticas que ayudan al mantenimiento del tejido social son, generalmente, bajas en emisiones, de forma que la transformación de puestos de trabajo de actividades contaminantes a otras que no lo sean, avanzaría en la necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Está claro que esto no es suficiente: será necesario un cambio en las formas de movilidad, en la producción y consumo de energía, en los viajes, en la alimentación, en el trabajo.

En esta tarea, sin embargo, contaremos con la ventaja de que ya se habrá demostrado la posibilidad de hacer frente a una catástrofe global mediante la movilización de recursos y personas. Los potenciales efectos del cambio climático son órdenes de magnitud mayores que los del coronavirus, pero la forma de hacerle frente no tiene por qué ser tan traumática como lo ha sido esta. Y, sobre todo, el resultado final, si nos decidimos a llevar nuestra lucha hasta sus últimas consecuencias, no será simplemente la vuelta a una normalidad que no valía ya para la mayoría. Será una vida que de verdad valga la pena para todas y todos. Hoy es un día tan bueno como cualquier otro para empezar a trabajar en esta dirección.

[1] El consenso respecto a la supresión de los CFCs es tal que, cuando en 2019 se detectó un ligero aumento de su uso, se pudo trazar en pocos días a una fábrica concreta situada en China, que fue inmediatamente clausurada por el gobierno chino.

[2] Dicho sea esto con todas las prevenciones necesarias: la situación de la sanidad pública (mucho peor que hace quince años) es fruto de decisiones políticas; el cierre o no de territorios en cada momento, y la consideración de unos intereses (los de la salud pública) por encima de otros (derechos fundamentales, etc.). Sí que ha habido una asunción por parte de la mayoría de personas y fuerzas políticas de que todas las administraciones tenían como objetivo salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

La ilustración que acompaña a este texto ha sido realizada por Adara Sánchez.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

![Mad Max in the city. Movilidad urbana y cambio climático [charla]](https://contraeldiluvio.es/wp-content/uploads/2018/01/image.jpg)