[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»no» min_height=»» hover_type=»none» link=»»][fusion_text]

Por Raymond Williams

Introducción

Algunos llevamos los últimos años reflexionando sobre el socialismo ecológico, aunque el concepto sea un poco enrevesado. Sin embargo, en muchos países y a un ritmo cada vez mayor, se intenta unir dos formas de pensamiento que, evidentemente, son muy importantes en nuestro presente; pero no se trata de una tarea ni mucho menos fácil. Hay una serie de cuestiones que debemos abordar, tanto en términos prácticos para la actualidad como en la forma en la que se han desarrollado los diferentes corpus de ideas.

Resulta irónico que el inventor del concepto de ecología fuera el biólogo alemán Haeckel, en la década de 1860, y que este tuviera una influencia significativa en el movimiento socialista en toda Europa a principios de este siglo [el siglo XX, N. del. T.]. De hecho, según Lenin su influencia había sido enorme, pero no en lo que hoy entendemos por ecología, por mucho que fuese invención de Haeckel; su obra fue influyente porque se trataba de un relato materialista del mundo natural y, entre otras cosas, de un relato fisiológico del alma que encontró su lugar en el encarnizado debate sobre la relación entre el socialismo y la religión y otros sistemas éticos, un debate primordial en el movimiento socialista de aquel entonces. De modo que, aunque en aquella época existía una relación entre cierta versión de la ecología y cierto problema del socialismo, actualmente no tiene mucha importancia. Sin embargo, si vamos más allá de dicho término en particular —ecología— y observamos el tipo de cuestiones que ahora representa de una manera amplia, podemos encontrar una relación muy complicada a principios del siglo XIX y, en particular, desde la revolución industrial. Las relaciones de ese tipo de pensamiento con el pensamiento socialista han sido y siguen siendo importantes, polémicas y complicadas.

La revolución industrial

La revolución industrial sacó a la luz los efectos de la intervención humana en el mundo natural de tal manera que, aunque al principio eran bastante aislados, saltaban a la vista de cualquier observador atento. Si digo que «sacó a la luz los efectos» es porque uno de los errores comunes de aquel periodo ―y de la actualidad― es el de creer que la interferencia sustancial en el medioambiente empezó entonces. Sin embargo, las principales industrias extractivas, las industrias siderúrgica y química y la concentración de la producción en fábricas ―que trajo consigo problemas de vivienda masificada y polución dado que hasta ese momento no se habían construido ciudades de esa manera― sí que tuvieron efectos extraordinarios que aún hoy son imposibles de exagerar. El mundo estaba cambiando físicamente allí donde hubiera bajo tierra cualquiera de estos preciados materiales. Como es comprensible, hubo una respuesta extraordinaria, planteada normalmente en términos de un orden natural que estaba siendo perturbado por la temeraria intervención humana. Este tipo de cosas las decían personas de las que no cabría esperar esta reacción, no solo la gente del campo o gente de la literatura que lo estuviera viendo a cierta distancia. Uno de los relatos más notables es el de James Nasmyth, el inventor del martillo pilón, quien se encontraba justo en el centro de los nuevos procesos industriales. Su descripción de las fundiciones de Coalbrookdale, hacia 1830, es un texto clásico sobre la devastación ambiental: «Los vapores de ácido sulfuroso arrojados por las chimeneas habían resecado y acabado con la hierba; cada objeto herbáceo era de un gris espantoso, el símbolo de la muerte vegetal en su apariencia más triste. Vulcano había expulsado a Ceres». Los efectos fueron así de dramáticos. Y los términos en los que se describían habitualmente se centraban en la idea de que este tipo de intervención industrial había perturbado y expulsado lo «natural».

Ahora bien, esta forma de pensar, que aún es poco conocida, sigue siendo una parte crucial del pensamiento social moderno. Y digo que es poco conocida porque me sorprendió mucho un fragmento de un interesante artículo de Hans Magnus Enzensberger sobre las relaciones entre la ecología y el socialismo. Fue el número 84 de la New Left Review, en 1974. En él trataba de desarrollar un argumento contra el movimiento ecologista moderno al recordar que, especialmente «en las minas y fábricas inglesas», la industrialización «hizo que hace ciento cincuenta años ciudades y regiones rurales enteras fueran inhabitables», pero que «a nadie se le ocurrió extraer de estos hechos conclusiones pesimistas sobre el futuro de la industrialización».[1] «Solo hemos empezado a discutir sobre el medioambiente ―continuaba― cuando los efectos han llegado a los barrios en los que vivía la burguesía».

Pues bien, esto es simplemente falso. Desde Blake, Southey y Cobbett, en las primeras décadas de la industrialización, hasta Dickens y William Morris, pasando por Carlyle y Ruskin, las observaciones y las argumentaciones de este tipo fueron constantes. En Cultura y sociedad reflexioné sobre muchas de estas aportaciones. Sigue siendo curioso que todas estas observaciones y debates sociales, que surgieron muy pronto en Reino Unido por la razón obvia de que era aquí donde estaba teniendo lugar la industrialización más espectacular, a menudo no sean conocidos por los socialistas continentales más formados, que se construyen entonces una historia de las ideas totalmente equívoca. Después de todo, fue un observador alemán, Engels, en el Mánchester de la década de 1840, quien proporcionó uno de los relatos más devastadores ―si bien no el primero― de las terribles condiciones de vida en las nuevas ciudades industriales, que estaban creciendo de manera explosiva.

Reacciones diferentes

Esa corriente de pensamiento tiene varias tendencias, desde quienes se oponían por completo a la industrialización, pasando por quienes pretendían mitigar sus efectos o humanizar sus condiciones, hasta quienes ―y estos eran muchos, algunos de ellos socialistas― querían modificar sus relaciones sociales y económicas, pues desde su punto de vista eran lo que más daño causaba. Sin embargo, hubo sin duda una tendencia muy general a ver la industrialización como la perturbación de un «orden natural». En las primeras etapas, el orden preindustrial estaba demasiado cerca en el tiempo como para cometer los errores de bulto que se cometieron más tarde, cuando sí se llegó a idealizar el orden preindustrial y se supuso, por ejemplo, que no había habido ninguna intervención significativa y destructiva en el entorno natural antes de la industrialización. De hecho, y esto probablemente se remonta al neolítico, ciertos métodos de cultivo, el pastoreo excesivo o la destrucción de los bosques han producido desastres físicos naturales a gran escala. Muchos de los grandes desiertos se crearon o crecieron en esos periodos y hubo muchas alteraciones climáticas locales. Nunca vamos a comprender estos problemas si pensamos que las formas específicas de la producción industrial moderna son las únicas que nos impiden vivir bien y de manera sensata en la Tierra.

Sin embargo, este énfasis, esta deformación de la historia, tuvo importantes efectos intelectuales. En sus inicios, en gran parte del movimiento ecologista —utilizo ese concepto para referirme a todas esas tendencias incluso aunque aún no se emplease el término ecologista— hubo una propensión intrínseca a oponer el nocivo orden industrial al orden preindustrial, natural e inocuo.

Ahora bien, aunque existen importantes diferencias de grado y aunque algunos de los nuevos procesos causaron un daño y una destrucción más graves que cualquiera de los procesos productivos previos, esa oposición es falsa. Es especialmente importante que los socialistas tengan esto presente, pues nos permite distinguir la historia real ―y, por lo tanto, un futuro posible― de una versión muy débil de la causa medioambiental, la cual defiende que deberíamos volver a salir de la sociedad industrial y dirigirnos al orden preindustrial, que no causaba este tipo de daño. Tanto en esta falsa oposición entre condiciones físicas como en su característica omisión de las condiciones sociales y económicas, este argumento, tan débil como popular, carece de sentido.

Cuando digo esto debo aclarar que pienso que la economía rural ha sido estafada y marginada en muchos lugares, pero especialmente en este país [Reino Unido]. Yo nací y me crie en una economía rural y todavía encuentro en ella lo que más me importa, pero de nada sirve hablar históricamente como si se pudieran producir de manera tan simple esa oposición o ese retorno. Buena parte de los peores daños que se impusieron a la economía rural, tanto a la población como a la tierra, fueron provocados por la propia economía rural. Para saber acerca de uno de los casos mejor registrados de este tipo de daños podemos remontarnos a Tomás Moro y a la expansión del comercio de la lana en el siglo XVI, cuando, como él mismo decía, las ovejas se comían a los hombres. El pastoreo de ovejas puede ser hermoso, muy diferente de los «vapores sulfurosos», pero lo cierto es que en Reino Unido es tan poco natural lo uno como lo otro. Lo que importa es el efecto total y en lo que realmente debemos centrarnos es en la explotación comercial incontrolada de la tierra y los animales, que no tiene en cuenta sus efectos sobre otras personas. Si uno se queda solo con las apariencias físicas, es probable que pierda de vista las cuestiones sociales y económicas centrales, que es donde el pensamiento ecológico y el social convergen de manera necesaria.

Por otra parte, a la inversa también puede caerse en la simplificación. A partir de mediados del siglo XIX, y a medida que el socialismo empezaba a distinguirse de todo un conjunto de movimientos asociados y superpuestos, se tendió a un enfoque muy distinto: se empezó a afirmar que el problema central de la sociedad moderna era la pobreza y que la solución a la pobreza consistía en aumentar la producción. Aunque habría costes relacionados a esta producción, incluyendo cambios y quizá hasta cierto punto daños al entorno natural más cercano, estos estaban justificados al ser la pobreza un mal mayor. El problema de la pobreza se solucionaría con una mayor producción, así como con una política más específica de transformación de las relaciones sociales y económicas. Así pues, durante tres o cuatro generaciones los socialistas plantearon, con contadas excepciones —y dentro del socialismo actual esta sigue siendo la principal tendencia—, que la producción es una prioridad humana absoluta y que quienes se oponen a sus efectos son en el mejor de los casos unos sentimentales, que hablan, además, con mala fe, desde una posición de comodidad y privilegio, sobre los efectos de la reducción de la pobreza en las vidas de los demás.

«La conquista de la naturaleza»

Esto tuvo un efecto todavía mayor cuando se asoció con esa idea central de la sociedad del siglo XIX, concentrada en expresiones que aún se pueden escuchar, como «la conquista de la naturaleza» o «el dominio sobre la naturaleza»; actitudes que se pueden observar en obras tan antiguas como La Nueva Atlántida, de Bacon. De hecho, si comparamos la Utopía de Moro y La Nueva Atlántida, encontramos estas dos posturas opuestas en los comienzos del debate. La producción científica moderna era lo único que hacía falta para aumentar la riqueza, disminuir la pobreza y extender el dominio humano sobre la naturaleza. Estas expresiones las seguimos escuchando, y no solo en el pensamiento burgués dominante, sino también en la tradición socialista y marxista de la segunda mitad del siglo XIX. Son incluso ideas clave en la Dialéctica de la Naturaleza de Engels, aunque llegado a cierto punto él mismo se dio cuenta de lo que estaba diciendo, de lo que implicaba esta metáfora de conquista. Porque, por supuesto, estas actitudes de dominio y conquista se habían asociado desde el principio no solo con el dominio de la tierra o de las sustancias naturales o con hacer que el agua hiciera lo que uno quisiera, sino con mover a otras personas de un lado a otro, con ir a dondequiera que hubiera cosas que uno desease, mediante la subyugación y la conquista. Esa era la procedencia de las metáforas de la conquista y el dominio; son la justificación clásica del imperialismo durante esa fase expansiva y dan forma a toda la ética interna de un capitalismo en expansión: dominar la naturaleza, conquistarla, desplazarla para hacer con ella lo que uno quiera. Engels siguió ese camino hasta que repentinamente recordó de dónde venía la metáfora y dijo, con toda razón: nunca entenderemos este problema si no recordamos que nosotros mismos somos parte de la naturaleza y que lo que suponen el dominio y la conquista va a tener un efecto sobre nosotros; no podemos simplemente llegar y marcharnos, como un conquistador extranjero. Pero incluso a pesar de haberse dado cuenta de esto, acabó dando marcha atrás debido a la influencia de aquel fortísimo triunfalismo del siglo XIX sobre la naturaleza y volvió a utilizar esas metáforas. Todavía hoy se pueden leer razonamientos triunfalistas acerca de la producción. Quizá un poco menos seguros de sí mismos, pero si leemos una defensa típica del socialismo, en su forma habitual de entreguerras dentro de la tendencia dominante, todo se plantea en términos de dominio de la naturaleza, establecimiento de nuevos horizontes humanos, generación de abundancia como respuesta a la pobreza.

Tenemos que tomarnos en serio esa postura. Es una postura con mucho peso y existe mucha hipocresía y muchas posiciones falsas que hay que erradicar si queremos un debate serio y honesto sobre el socialismo y la ecología en nuestros días. Pero bajo el hechizo de las nociones de conquista y dominio, con su mística en torno a la superación de todos los obstáculos, a que no existe nada tan grande que el ser humano no lo pueda abordar, el socialismo dejó de hecho de poner el foco sobre el asunto principal. No se fijó realmente en lo que estaba ocurriendo a la vista de todo el mundo en las sociedades más desarrolladas y civilizadas del planeta, en lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, este país industrial avanzado y rico que todavía estaba lleno de pobreza y de un caos y una miseria increíbles. Porque decir que si se produce más estas cosas se van a arreglar por sí solas es una respuesta capitalista al problema. El argumento socialista fundamental es que la riqueza y la pobreza, el orden y el desorden, la producción y el daño, son partes del mismo proceso. En cualquier relato honesto se puede ver que están conectadas y que si se hace más de unas no significa necesariamente que se vaya a tener menos de las otras.

Siempre se ha planteado esa reflexión fundamental dentro del socialismo; no ha habido ninguna generación en la que alguien no lo plantease de manera convencida. Sin embargo, bajo la influencia capitalista e imperialista, y especialmente desde 1945 y bajo la influencia estadounidense, la posición mayoritaria entre los socialistas ha sido la de que la respuesta a la pobreza, la única respuesta y con la cual bastaría, es la del aumento la producción. Esto ha sido así a pesar de que un siglo y medio de crecimiento dramático de la producción, aunque ha transformado y en general ha mejorado nuestras condiciones, no ha abolido la pobreza e incluso ha creado nuevos tipos de pobreza, de la misma manera que ciertos modos de desarrollo generan subdesarrollo en otras sociedades. Para los socialistas este es ahora el asunto principal.

William Morris

Fue William Morris quien comenzó a unir estas tradiciones distintas dentro del pensamiento social británico. Sobre todo al final de su vida, este escritor socialista —de hecho socialista revolucionario— fue profundamente consciente, desde la práctica directa, el uso de sus propias manos y la observación de los procesos naturales, de lo que realmente significa el trabajo con los objetos físicos. Sabía que se puede producir fealdad con la misma facilidad con la que se puede crear belleza. Y que se puede producir lo inútil o lo dañino con la misma facilidad que lo útil. Morris fue capaz de ver cuántos tipos de trabajo parecían específicamente diseñados para crear fealdad y hacer daño, tanto en su realización como en su uso y pensó en ello no solo de una manera general, sino también desde su propia práctica como artesano. Su crítica de la idea abstracta de producción fue una de las intervenciones más decisivas en el debate socialista. En lugar de seguir la simple contabilidad capitalista de la producción, empezó a hacer preguntas sobre el tipo de producción. En esto, de hecho, estaba siguiendo a Ruskin, quien defendió casi lo mismo e insistió en que la producción humana, si se guiaba por la ganancia o la conveniencia, en lugar de por estándares humanos generales, podría conducir a la «Miseria» [«Illth»] tan fácilmente como a la «Riqueza» [«Wealth»]. Pero Ruskin carecía de la orientación explícitamente socialista de Morris.

Morris dijo: «No tengas en casa nada que no sepas que es útil o que no consideres bello». Parece una recomendación trivial, pero va al corazón del problema y si nos la tomásemos en serio, aún hoy, nos conduciría a hacer una limpieza bastante extraordinaria, y no solo en casa. Supongamos que decimos: «No tengan en sus tiendas nada más que lo que consideren bello o que sepan que es útil». Se trata de un criterio de producción que, en lugar de ser un simple cálculo cuantitativo, relaciona la producción con las necesidades humanas. Además, ve la necesidad humana como algo más que el consumo, una idea increíblemente popular en nuestro tiempo y a la cual, desde el dominio del marketing y la publicidad capitalistas, se trata de reducir toda necesidad y deseo humanos. Es una palabra extraordinaria: consumidor. Es una forma de ver a las personas como si fueran hornos o estómagos. «¿Y cómo afectará esto al consumidor?», se preguntan los políticos. El consumidor debe de ser entonces una variedad de ser humano muy particular: sin cerebro, sin ojos, sin sentidos, pero capaz de tragar. Además, si se tiene una noción de la producción que consiste en asegurar ese tipo de consumo, solo se va a poder pensar en términos cuantitativos, nunca va a haber un momento para preguntarse: «¿Tenemos que aceptar ciertos costes y daños locales porque necesitamos producir esto?». No cabe preguntarse si necesitamos producir esto o aquello por necesidad o por belleza. La producción se convierte así, de forma imperceptible, en un fin en sí mismo, como en el pensamiento capitalista ordinario, pero también dentro de esta corriente de pensamiento socialista —el pensamiento socialista débil— en la que se la considera valiosa por sí misma y, como tal, la respuesta a la pobreza.

Así pues, cuando Morris reunió estas cuestiones e hizo campaña sobre tantos temas, estaba enlazando dos tradiciones de pensamiento diferentes y de la forma en que se debería haber hecho antes, de una manera en la que se debería haber seguido haciendo después de él y que debería ser aún más clara y más fuerte de lo que lo es hoy en día. Sin embargo, una de las razones por las que no se continuó reforzando ese vínculo inmediatamente después de la época de Morris es que él también fue víctima de esa ilusión que antes decía que estuvo tan extendida a principios de siglo; me refiero a la ilusión de que antes de la producción fabril, antes de la producción industrial y mecánica, había habido un orden natural, limpio y sencillo. Para Morris, igual que para muchos otros radicales y socialistas del siglo XIX, este orden se ubicaba en la Edad Media. Así, se estableció profundamente en su pensamiento la idea de que el futuro, un futuro socialista, sería una especie de reconstitución del mundo medieval, aunque ello le causase siempre cierta preocupación. Admitía que si una máquina nos podía evitar el trabajo tedioso para que pudiéramos dedicar nuestro tiempo a otras cosas, entonces deberíamos usarla. Pero la tendencia principal fue siempre la de reconstituir un orden social simple de campesinos y artesanos.

Creo que no hace falta decir que este tipo de razonamiento aún está muy extendido dentro del movimiento ecologista. Todavía muchas personas honestas lo ven como la única forma de salvar el mundo; otras lo perciben como algo que ellas mismas preferirían hacer: salir de la sociedad industrial moderna y tomar un camino diferente que resulte más satisfactorio. Incluso es considerado —y esto es más difícil de defender, aunque moralmente puede que tenga más fuerza— como un futuro posible para los países aún densamente poblados.

Sin embargo, para cualquier otra persona Morris parece fácil de despreciar, porque en ese mundo que imaginó para el siglo XXI tras la revolución socialista de 1952 (no hace falta que mencione que la predicción de la fecha no fue del todo acertada), en ese mundo del siglo XXI hay un Londres limpio y pequeño en el que más o menos todo transcurre de manera fácil y natural. Si te apetece hacer algo, lo haces, porque en cualquier caso hay suficiente para todo el mundo. Sin embargo, toda aquella abundancia proviene de algún lugar que misteriosamente permanece fuera de foco. Al volver a la orilla del río solo se ve belleza, la sensibilidad de la amistad y la camaradería. Una sensación de ocio, amplitud y paz lo impregna todo; parece que se pudieran desarrollar y fomentar todos los valores humanos. Pero eso es todo. Es un mundo pequeño, agradable, espacioso y limpio, donde los problemas de la producción no solo no se han planteado, como en aquella ineludible intervención previa —«no me digas que esto hace falta para la producción; dime producción para qué y quién la requiere»—, sino que ahora, en tanto que problemas de producción, de sustento humano, han sido apartados de nuestra vista. En realidad, Morris acertó al señalar hacia el final de su vida que probablemente esa había sido su manera de pensar e imaginar porque él mismo había sido rico de nacimiento y porque siempre había podido ―dado que era un maravilloso artesano― ganarse la vida haciendo un trabajo gratificante que otras personas querían que hiciera. Los ricos eran, en fin, los únicos clientes que podían permitirse comprar artesanías de esa calidad. Morris afirmó que todo ello seguramente había influido en su punto de vista.

Bueno, de hecho así fue, y se trata de una confesión honesta. Es uno de los enredos que tenemos que resolver. La asociación de esa noción de simplificación deliberada, incluso de retorno, con la idea de una solución socialista a la fealdad, la miseria y el derroche de la sociedad capitalista ha sido muy perjudicial. En realidad solo conduce a una serie de soluciones individuales y de pequeños grupos, como el movimiento de artes y oficios, o personas como Edward Carpenter, y a toda un conjunto de personas buenas, sencillas, honestas y respetables que han encontrado esta forma de lidiar con el siglo xx y de sobrevivir a él sin perjudicar a nadie y ayudando a mucha gente. Pero en general han fomentado la idea de que de alguna manera esto resolvería el problema de todo el orden social, cancelando de forma efectiva todas las demás cosas que habían sucedido. Y si se asocia eso con cierto tipo de socialismo, es esperable que la gente diga: «Bueno, mira, el mundo del siglo xx no es así. Hemos avanzado demasiado, somos demasiados. Los problemas que tenemos tienen que ser resueltos desde un punto de vista moderno o no se van a resolver nunca».

Esa es mi postura, a pesar de todo el respeto que tengo por Morris y por el resto. Es desde este punto de vista desde el que reconozco la importancia del movimiento ecologista en nuestra propia época, que todavía hace avances necesarios, especialmente entre las personas jóvenes más inteligentes, y, sin embargo, también veo las reticencias del movimiento para reflexionar en toda su complejidad sobre su verdadera y compleja relación con el socialismo.

Ecología apolítica

Señalemos en primer lugar que buena parte de la ecología más generalizada es, por decirlo así, «apolítica». Se trata de una postura bastante común hoy en día entre muchas personas respetables: que la política es un asunto superficial, que no va más allá de las pugnas entre partidos rivales, la vieja balanza entre izquierda y derecha que, al fin y al cabo, tan solo reconstituye el mismo orden antiguo, nocivo y aburrido. «Tenemos que atacar ―dicen― desde otro ángulo y no queremos tener nada que ver con lo que ustedes llaman política; abordamos los problemas sociales a un nivel más profundo». Esta es una postura respetable. Pero no es apropiada, aunque solo sea porque, como todo el mundo sabe, la «no política» es también política y no tener una postura política es una forma de tenerla, a menudo muy efectiva. Lo que sucede en la práctica es que surge una especie de movimiento (esto es particularmente notable en algunos países, especialmente en Estados Unidos) que busca soluciones a través de pequeños grupos o soluciones individuales, a escala familiar, y que se basan en que la gente pueda empezar a vivir de una manera diferente de manera inmediata. Esta es, en mi opinión, la posición más sostenible desde un punto de vista intelectual.

La cuestión cambia mucho cuando uno presta atención al ecologismo apolítico más extendido, en el que un grupo de personas, a menudo muy informadas, bien capacitadas para hablar de lo que están hablando —el problema de la alimentación en relación con el crecimiento de la población, los problemas energéticos, de la contaminación industrial o los de la energía nuclear—, que publican manifiestos y advertencias, normalmente dirigidos a los líderes mundiales y diciendo que se deben diseñar planes de choque de modo inmediato, que en los próximos cinco años tenemos que reducir el consumo de energía en un tanto por ciento, que se deben prohibir ciertos procesos de producción perjudiciales, etcétera. Estas son listas de objetivos que yo firmaría sin dudarlo y que firmaríamos la mayoría de nosotros. Pero el carácter especial de estos informes y comunicados se revela cuando uno se fija en a quién van dirigidos. Si se ha llegado a tales conclusiones, ¿a quién puede uno dirigirse? Es razonable que se dirijan a una opinión pública específica, porque así las personas que necesitan conocer los problemas y preocuparse por ellos reciben información y motivos para el cambio. Pero normalmente no se hace eso. Lo habitual es que este enfoque apolítico se dirija a la opinión pública general o al «mundo». Pero en este último caso, están pidiendo que reviertan sus propios procesos a los líderes de los mismos órdenes sociales que han producido esta devastación. Les piden que vayan en contra de los intereses y relaciones sociales que han construido su liderazgo. Además, en un momento dado, aunque los informes y comunicados sean realmente honestos e importantes, su posición política puede tener peores resultados que un error inocente, porque crea y sostiene la idea de que los líderes pueden resolver estos problemas por sí mismos. Por supuesto que los líderes pueden contestar inmediatamente: «Sí, bueno, nos encantaría haceros caso y reducir severamente ciertos tipos de producción nociva, pero entre el electorado eso no sería popular. Nos encantaría hacerlo, ¿pero quién iba a votar a favor de ello?». Esto es al menos lo que la clase dominante más ilustrada dice cuando está bajo presión: sería impopular, sería demasiado difícil de hacer. A la vez, mientras tanto, la clase con un dominio realmente efectivo desecha este problema como si fuera una bobería sentimental que simplemente limita o frena la producción y la pujanza nacionales.

Llegados a este punto, no basta con seguir lanzando estas advertencias generales, que a medida que se multiplican (me preocupan las fechas, ya que algunos de los planes de choque a cinco años que han sido propuestos ya tienen por lo menos veinte años) enfocan el problema de forma bastante equivocada. No me estoy burlando de quienes han sido derrotados, porque todo el mundo en la izquierda ha sido derrotado, a todos nos han derrotado. No estoy criticando estos pronunciamientos porque no hayan tenido éxito. Solo digo que debemos mirar hasta dónde llega realmente el movimiento cuando hace esas interpelaciones a los líderes mundiales o a la opinión pública en general. Porque los hechos dicen, tal y como yo lo veo, que los cambios necesarios implican de hecho alteraciones sociales y económicas de gran importancia que irían más allá de unos meros cambios. En mi opinión, cualquier programa serio de ahorro y gestión de recursos y, sobre todo, de disminución radical de la pobreza en las partes más pobres del mundo provocaría grandes perturbaciones. Este no es un argumento en contra de dichos programas, pero, si estoy en lo cierto, esto lo debemos decir abiertamente y ver con qué fuerzas reales podemos contar para apoyarlos. Y aquí es donde volvemos a la relación con el socialismo, que considero crucial.

Alternativas socialistas

Miremos primero a los países industrializados, que, de alguna manera, ignorando las cuestiones sobre las que la ecología llama ahora la atención, se han enriquecido y, a pesar de las desigualdades que aún existen dentro de sus sociedades, han producido tipos de trabajo, niveles de vida y usos habituales de los recursos, que evidentemente las personas dan por hechos y esperan hoy en día. Todo esto solo puede desaparecer a través de una negociación socialmente justa. Nunca se puede eliminar con discusiones o conversiones, se trata de cambios que se han de negociar cuidadosamente. Es inútil decir simplemente a los mineros del sur de Gales que todo lo que les rodea es un desastre ecológico. Ya lo saben. Viven en él. Han vivido en él durante generaciones. Lo llevan en los pulmones. Ahora sucede que el carbón podría ser una de las alternativas energéticas más deseables,[2] aunque los costes de ese tipo de minería nunca puedan ser olvidados. Pero no se puede decir a quienes han dedicado sus vidas y sus comunidades a ciertos tipos de producción que todo esto tiene que cambiar. No se puede decir sin más: «Dejen esas industrias dañinas, salgan de esas industrias peligrosas, hagamos algo mejor». Todo tendrá que negociarse, negociarse de manera justa y equitativa, y tendrá que llevarse a cabo de manera constante durante un largo tiempo. De lo contrario, como en demasiados conflictos medioambientales y de planificación en este país —por ejemplo, en un nuevo aeropuerto o en un nuevo desarrollo industrial en una región que antes no era industrial—, se verá que hay un grupo medioambiental de clase media que protesta contra los daños y que hay un grupo sindical que apoya la llegada de nuevos trabajos. Para los socialistas, se trata un tipo de conflicto terrible en el que verse involucrado. Porque si cada grupo no escucha realmente lo que el otro dice, se dará un conflicto estéril que pospondrá cualquier solución real, en un momento en el que ni siquiera está claro que quede tiempo para cualquier tipo de solución.

Creo que solo los socialistas pueden conseguir la unión necesaria. Porque no vamos a ser los que simplemente digan —al menos, eso espero— «mantén este lugar limpio, mantén esta especie amenazada viva, a toda costa». El caso de una especie amenazada es un buen ejemplo general. Se puede tener un tipo de animal que es perjudicial para el cultivo local, y entonces ocurre el tipo de problema que se produce una y otra vez en las cuestiones medioambientales. Las eminencias del mundo vendrán volando y dirán: «Debes salvar a esta hermosa criatura salvaje». Que pueda matar a los aldeanos de vez en cuando, que pisotee sus cosechas, es mala suerte. Pero es una criatura hermosa y debe ser salvada. Estas personas no son amigas de nadie, y pensar que son aliadas del movimiento ecologista es una alucinación extraordinaria. Es como el industrial o banquero con una casa de campo en Reino Unido, que a menudo apoya ocasionalmente el medioambiente o lo que él llama «nuestras tradiciones», que durante la semana gana dinero del derroche y la ruina, y luego —porque es algo típicamente inglés— se cambia de ropa y se va al campo el fin de semana; se siente renovado espiritualmente por este lugar, que está muy ansioso por mantener intacto, hasta que puede regresar, renovado, a volver a producir humo y suciedad, que son precisamente lo que permite sus escapadas de fin de semana. No creo que vaya a suceder, porque hay demasiada gente que viene del otro lado, pero si ese es el tipo de planteamiento que van a hacer los ecologistas, entonces espero que los socialistas estén en contra, porque es el tipo de situación en la que no tenemos nada que ganar.

El hecho de los límites materiales

Por otra parte, está perfectamente claro que a cierto nivel, en las principales cuestiones ecológicas no se trata realmente de una cuestión de elegir. Este es el argumento que los socialistas pueden empezar a poner sobre la mesa: el hecho de que podamos seguir con ciertos patrones y condiciones de producción existentes, con todo el saqueo de los recursos de la tierra y con todo el daño infligido a la vida y la salud, no es algo que podamos elegir. O incluso cuando su uso no sea perjudicial, sabemos con seguridad que muchos de los recursos se van a acabar agotando si se siguen empleando a los niveles actuales. Esta es la cuestión que cualquier socialista debería asumir: existen unos límites materiales reales para el modo de producción existente y a las condiciones sociales que produce.

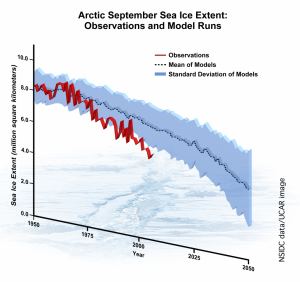

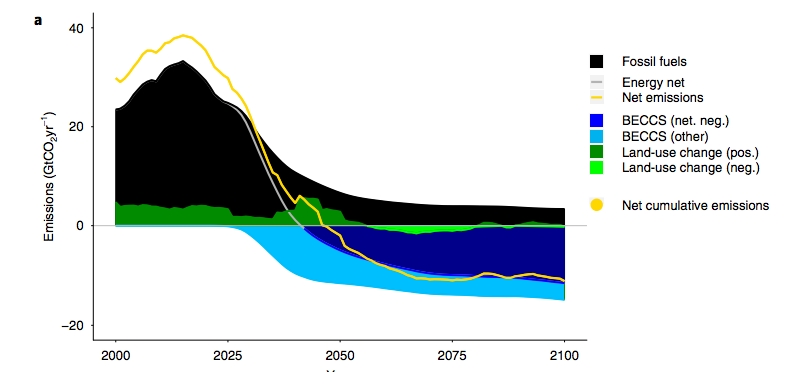

Uno de los inconvenientes de la ecología más difundida es que ha sido muy libre en las proyecciones sobre cuándo ocurrirán estos límites y fracasos. La realidad es —y todo trabajador honesto en el campo lo sabe— que la mayoría de las proyecciones son, en el mejor de los casos, hipótesis. Pero son hipótesis serias. La idea de que existe algún límite, al que llegaremos en algún momento, es, supongo, incuestionable. Y si esto es así, entonces, incluso en el nivel material más simple, la idea de una expansión indefinida de ciertos tipos de producción, pero incluso más de ciertos tipos de consumo, va a tener que ser abandonada. Es interesante recordar que apenas han pasado diez años desde que oíamos proyecciones sobre la familia con dos coches en 1982 y de la familia con tres coches en 1988. Dios sabe cuántos coches podría haber tenido una familia, siguiendo esas líneas de extrapolación, en el año 2000. ¡Ahora ya sabemos la respuesta! La idea de que el consumo de electricidad per cápita de la familia norteamericana típica podría convertirse en el estándar de nivel de vida para el mundo —o al menos para el mundo industrializado— ahora ya se ve que era una fantasía. Es este tipo de cálculo racional, a partir de la mejor información y teniendo en cuenta las tendencias, lo que evidencia el hecho de los límites materiales, y que ahora debería obligar a nuestras sociedades a reflexionar sobre sí mismas de forma más profunda que nunca.

Es aquí donde el socialismo genuino puede hacer una conexión contemporánea con los cálculos racionales de la ecología. Tenemos que basarnos en el argumento socialista de que el crecimiento productivo, como tal, no implica la abolición de la pobreza. Lo que importa, siempre, es la forma en que se organiza la producción, la forma en que se distribuyen los productos. También importa, y ahora de forma crucial, la forma en que se deciden las prioridades entre las diferentes formas de producción. Y son entonces las relaciones sociales y económicas entre personas y entre clases, que surgen de tales decisiones, las que determinan si una mayor producción reducirá o eliminará la pobreza o simplemente creará nuevos tipos de pobreza, así como nuevos tipos de daños y destrucción.

La pobreza y el «pastel nacional»

En ese contexto, la cuestión trasciende lo nacional, aunque es un componente muy importante de una redefinición del socialismo dentro de países como el nuestro. Siempre ha sido un debate recurrente dentro del Partido Laborista, especialmente desde 1945: unos defienden que para conseguir la igualdad, y lo que normalmente se conoce como «las cosas que todos queremos» —las escuelas y los hospitales suelen ocupar los primeros puestos de la lista— primero hemos de tener una economía en condiciones, producir lo suficiente, ampliar el pastel nacional, etc.; otros defienden que la igualdad y priorizar la satisfacción de las necesidades humanas requieren, como primera y necesaria condición, cambios fundamentales en nuestras instituciones y relaciones sociales y económicas. Creo que hoy en día tenemos que considerar este debate zanjado. La postura habitual del «pastel nacional», la opción política blanda, se basa en la falacia, demostrada al resto del mundo por Estados Unidos —y ninguna sociedad va a ser nunca relativamente más rica en producción bruta indiscriminada—, de que al llegar a un cierto nivel de producción se resuelven automáticamente los problemas de pobreza y desigualdad. ¡Atrévase a decir eso en los barrios bajos y las zonas marginales de la América rica! Todos los socialistas se ven entonces obligados a reconocer que tenemos que intervenir a partir de unos principios muy diferentes. Tenemos que decir, como lo hizo Tawney hace sesenta años, que ninguna sociedad es demasiado pobre para permitirse un orden de vida adecuado. Y ninguna sociedad es tan rica que pueda permitirse el lujo de prescindir de un orden adecuado, o esperar conseguirlo simplemente haciéndose rica. Esta es, en mi opinión, la posición socialista básica. Nunca podremos aceptar las supuestas soluciones a nuestros problemas sociales y económicos que se basan en los habituales programas de choque de producción indiscriminada, después de los cuales obtendremos «las cosas que todos queremos». Debido a la forma en la que producimos, y la forma en que organizamos la producción y sus prioridades —incluyendo, sobre todo, la prioridad del beneficio, inherente al capitalismo— creamos relaciones sociales que después determinan cómo distribuimos la producción y cómo vive realmente la gente.

Norte y Sur

Esto ocurre a nivel nacional. Pero es todavía más cierto a nivel internacional. Porque no podemos evitar percibir —y los pueblos de las regiones más pobres del mundo lo hacen cada vez más— que la economía mundial está organizada y dominada por los intereses de los patrones de producción y consumo de los países altamente industrializados, que también son en un sentido estricto, en toda su diversidad de formas políticas, las potencias imperialistas. Esto se observa de forma más dramática actualmente en el caso del petróleo. Pero también en una amplia gama de metales necesarios, de ciertos minerales de importancia estratégica y, en algunos casos, incluso en los alimentos. Podría decirse, con mucha razón, que las cuestiones centrales de la historia mundial durante los próximos veinte o treinta años serán la distribución y el uso de estos recursos, que son a la vez necesarios para un modelo contemporáneo de vida humana, pero que también son desigualmente necesarios en la actual distribución del poder económico. Las luchas por la producción y el precio del petróleo y de otros productos básicos ya determinan no solo el funcionamiento de la economía mundial, sino también las relaciones políticas clave entre los Estados.

Aquí es donde pueden entrelazarse el problema de un programa económico socialista reformulado y práctico en los viejos países industrializados como Reino Unido, y los problemas en rápido desarrollo de la economía mundial. Porque se puede esperar —aunque esta forma de expresarlo es dudosa, pues nadie que haya tomado verdadera conciencia del problema podría esperarlo [matiz difícil de traducir provocado por el doble sentido de la expresión «look forward to», N. del T.]— anticipar una situación en la que la escasez de ciertas materias primas y productos básicos clave, necesarios para mantener los patrones de producción y los altos niveles de consumo existentes, creará tales tensiones dentro de las sociedades acostumbradas a estos patrones que podrían en su mayoría estar dispuestas a recurrir a todo tipo de presiones —no solo políticas y submilitares, sino abiertamente militares— para asegurar lo que ven como los suministros necesarios para el mantenimiento de su estilo de vida. Esta ya es una corriente de opinión peligrosa en los Estados Unidos. Todos podemos ver, a medida que se producen escaseces o aumentan los costes, el peligro de que esto ocurra. Es posible también que sectores amplios de la opinión pública tomen como enemigos a los países pobres a los que se ha asignado el papel de suministrar las materias primas, el petróleo, toda la gama de productos básicos, a precios que sean convenientes para el funcionamiento, en sus formas establecidas, de las economías industriales más antiguas.

Existen otras amenazas de guerra, en la rivalidad y la carrera armamentista entre las superpotencias y en la miseria del comercio internacional de armas. De hecho, incluso ahí, las cuestiones económicas están profundamente implicadas en las rivalidades políticas y militares. Pero, en términos más generales, existe la certeza casi absoluta de que el conflicto por los recursos escasos y sus precios se están convirtiendo en un intento de dominar la economía mundial por otras vías. Este proceso lo iniciarán las sociedades industriales avanzadas que, por la naturaleza de su desarrollo, disponen de las armas de guerra y sometimiento/dominación tecnológicamente desarrolladas, incluidas las armas nucleares, que es donde ahora confluyen todas las cuestiones. Así que esta es una respuesta cuando la gente pregunte: ¿cómo vamos a defender un uso sensato de los recursos dentro de nuestro tipo de sociedad y economía, cuando esto implicará cambios —en algunos casos reducciones— en los patrones de uso existentes? ¿Cómo vamos a persuadir a la gente para que acepte esto? Es algo que va tanto en contra de sus propios intereses que, como programa político, ni siquiera es capaz de arrancar. Bien, ya hemos examinado las otras maneras de enfrentarnos al hecho de que existen límites materiales a los tipos de producción y consumo en los que nos hemos especializado. También está el argumento, que está obteniendo un apoyo significativo, del desarrollo de otros tipos de producción, en particular el renovado interés en la agricultura y la silvicultura, nuevas formas de producción de energía y de transporte, y diversos tipos de trabajo más local, sin explotación, renovable y que produzca bienes duraderos, no obsolescentes. Pero está claro que por muy fuerte que se desarrolle esta corriente alternativa, no será suficiente, en lo inmediato, para resolver los problemas del conjunto de la economía. Y luego vendrá el momento de crisis, cuando haya un desafío profundo a los estilos de vida existentes. El problema de los recursos —el punto álgido sobre todo el modo de producción capitalista existente— se convertirá en la clave de la guerra o de la paz.

Este problema se presentará, mediante todos los poderosos recursos de los medios de comunicación modernos, como un problema de extranjeros hostiles que se están interponiendo entre nosotros y los suministros que necesitamos. Se movilizará la opinión pública para lo que se llamará «mantenimiento de la paz»: guerras, redadas y agresivas intervenciones para asegurar los suministros o para mantener bajos los precios.

La ecología y el movimiento por la paz

Por lo tanto, que se mantengan los patrones existentes de consumo desigual de los recursos de la Tierra nos llevará inevitablemente a varios tipos de guerra, de diferentes escalas y magnitudes. Así, la necesidad de cambiar nuestro modo de vida actual debe argumentarse no solo en términos de daños locales o desechos o contaminación, sino planteándonos si tendremos la posibilidad de paz y relaciones internacionales amistosas, o la casi certeza de guerras destructivas, todo porque no estamos dispuestos a acabar con las desigualdades de la economía mundial actual.

Si se plantea la cuestión de esta forma, si somos capaces de ver claramente lo que en realidad implica un estilo de vida, deberíamos poder llegar a más gente con el argumento de que un componente crucial de cualquier definición racional de un estilo de vida es el mantenimiento de la paz. De las muchas causas de la guerra, esta es la que me parece que será central en el próximo medio siglo. Por lo tanto, la relación con agendas políticas más amplias, que debe ser el objetivo de cualquiera que se preocupe seriamente por los problemas medioambientales, nos la da, en cierto sentido, la propia naturaleza del argumento. Podemos relacionar adecuadamente el argumento sobre los recursos, sobre su distribución equitativa y su renovación cuidadosa, con el argumento sobre la necesidad de evitar la guerra. Irónicamente, aquí, podríamos encontrar aliados insospechados entre los partidarios más ingenuos de la sociedad de consumo, ya que, por supuesto, ese consumo feliz e irreflexivo depende de la producción pacífica, sin grandes interrupciones, o sin que se dé prioridad al rearme y al estado militarizado. Incluso podría argumentarse a favor del mantenimiento de la paz basándonos en algunos de los hábitos y supuestos más profundos de una sociedad de consumo, porque nadie querría que estos se interrumpieran. Sin embargo, podría suceder, por una especie de inercia. Cuanto más se abstrae el consumo de todos los procesos reales del mundo, más probable es que nos encontremos en estas peligrosas situaciones de guerra y preguerra. Todos los atractivos del consumo deseable podrían empujarnos, de manera contradictoria, hacia la guerra, hacia un chovinismo de los viejos países ricos, hacia campañas contra los líderes de los movimientos y pueblos de los países pobres que se esfuerzan por corregir estas enormes e imperdonables desigualdades.

Una nueva política

Para cualquier ecologista esto es un reto especialmente complicado. Es demasiado fácil decir, en el rico norte industrial, que hemos tenido nuestra revolución industrial, nuestro desarrollo industrial y urbano avanzado, incluidos algunos de sus efectos indeseables, por lo que estamos en condiciones de advertir a los países pobres de que no sigan el mismo camino. En efecto, tenemos que intentar compartir toda nuestra experiencia de producción indiscriminada. Pero debemos hacerlo de buena fe, lo que no suele ocurrir. No debe convertirse en un argumento para mantener a los países pobres en un estado de subdesarrollo radical, con sus economías estructuradas para seguir abasteciendo a los países ricos que ya existen. No debe convertirse en un argumento contra el tipo de industrialización sensata que les permitirá, de manera más equilibrada, utilizar y desarrollar sus propios recursos y superar sus problemas, a menudo terribles, de pobreza. La argumentación, en fin, tiene que hacerse desde una intención genuina de compartir nuestra experiencia y desde una profunda creencia en la igualdad humana, y no desde los prejuicios explícitos o implícitos, que son más peligrosos, de las sociedades desarrolladas del norte.

Uniendo estos temas, pues, podemos ver que en términos locales, nacionales e internacionales ya hay planteamientos que pueden convertirse en los elementos de un socialismo ecológicamente consciente. Podemos empezar a pensar en un nuevo tipo de análisis social en el que la ecología y la economía se conviertan, como siempre deberían haber sido, en una sola ciencia. Podemos bosquejar las orientaciones políticas que se puedan relacionar con las realidades materiales de maneras que aportan esperanza práctica de un futuro compartido.

Pero nada de esto va a ser fácil. Serán necesarios cambios profundos en nuestros sistemas de valores. No solo entre las élites de poder existentes y las clases ricas del mundo, lo que sería una postura tan cómoda como imposible, sino en todos nosotros, que ya estamos inmersos en esto. Estamos condenados a enfrentarnos a la habitual reticencia humana al cambio, y debemos aceptar el hecho de que los cambios serán muy considerables y que tendrán que ser negociados en lugar de impuestos. Pero la causa por un nuevo tipo de socialismo internacional, ilustrado y consciente de los problemas materiales tiene mucho potencial, y creo que ahora estamos en el principio —el difícil principio de las negociaciones— de la construcción de un nuevo tipo de política a partir de ella.

Este texto, que publicamos gracias a un acuerdo con Verso Books, apareció originalmente en la revista Socialist Environment and Resources Associated en 1982 y posteriormente fue incluido en el volumen recopilatorio de Raymond Williams, Resources of Hope. Culture, Democracy, Socialism, Londres, Verso Books, 1989.

RAYMOND WILLIAMS (1921-1988) fue un pensador y ensayista galés reconocido por obras tan importantes como Cultura y sociedad, Marxismo y literatura o El campo y la ciudad.

El cuadro que acompaña al texto es «Jonsokbål» (circa 1915), del pintor noruego Nikolai Astrup.

[1] Hans Magnus Enzensberger, «Para una crítica de la ecología política», en New Left Review, 84, marzo-abril de 1974, pp. 3-31 [trad. en Para una crítica de la ecología política, Barcelona, Anagrama, 1974].

[2] Es obvio que esta idea ha quedado desfasada con el paso del tiempo y actualmente resulta insostenible [N. de los E.].

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

![La geología te cronoalfabetiza [artículo invitado]](https://contraeldiluvio.es/wp-content/uploads/2019/07/14577.jpg.1024x768_q90.jpg)

![Además, estaré muerto [Meehan Crist]](https://contraeldiluvio.es/wp-content/uploads/2018/04/Captura-de-pantalla-2019-10-05-a-las-23.19.28.png)