[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»no» min_height=»» hover_type=»none» link=»»][fusion_text]

Por Salar Mohandesi.

Este texto fue publicado originalmente en la revista Viewpoint Magazine con el título «Crisis of a New Type».

El futuro tiene un aspecto desolador.

Aquí en Estados Unidos las residencias de mayores se han convertido en templos a la muerte, los gobiernos municipales están abriendo fosas para cadáveres anónimos, los agricultores están destruyendo decenas de millones de kilos de alimento sin vender, el desempleo se acerca a los niveles de la gran depresión, el presidente nos está animando a ingerir veneno y los políticos están obligando a los norteamericanos a sacrificarse en el altar de la ganancia.

Poco mejor les está yendo a quienes no viven en esta devastada capital capitalista del mundo, por mucho que puedan estar eludiendo las chaladuras de esta administración particularmente kakistocrática. El virus está matando a decenas de miles de personas, alterando los patrones de vida habituales, erosionando instituciones arraigadas y poniendo en duda el futuro de la propia vida.

Debemos ser honestos respecto a la escala de la actual catástrofe, pero también debemos evitar sucumbir a la desesperación. Toda crisis trae consigo no solo dolor, ansiedad y destrucción, sino también oportunidades para la creación y, cuanto mayor sea la crisis, mayores serán las oportunidades de construir algo nuevo. La inusual magnitud de la crisis actual nos presenta una ocasión igualmente inusual para cambiar el mundo. También en este caso debemos ser honestos: el futuro ofrece esperanza.

Al fin y al cabo, no es suficiente con querer cambiar el mundo. Un cambio social de calado depende de condiciones objetivas que en buena medida escapan a nuestro control. Puede que tengamos la voluntad, la aspiración y la capacidad organizativa para provocar un cambio, pero para provocar una ruptura hace falta una crisis objetiva del orden existente, una ventana de oportunidad. Con ello no quiero decir que sea imposible llevar a cabo una política emancipadora durante las épocas de equilibrio, solo que los cambios sistémicos drásticos no se dan de manera gradual, sino únicamente gracias a momentos de ruptura inesperados y por lo general escasos.

Ahora mismo estamos viviendo un momento de esta índole. A lo que nos enfrentamos no es solo una pandemia, sino que son varias crisis una dentro de la otra. Nos encontramos, claro está, con la crisis coyuntural que ha causado la pandemia del coronavirus, de la que nadie puede dejar de hablar, pero esta crisis ha tenido unos efectos tan catastróficos precisamente porque ha hecho detonar una crisis orgánica que subyacía al neoliberalismo. Más grave aún es el hecho de que esta crisis orgánica del neoliberalismo está a su vez vinculada a una crisis estructural y de largo alcance de la reproducción social capitalista. Esta crisis estructural conecta con una crisis epocal todavía más profunda, la de la vida en el planeta.

Cada una de estas crisis tiene su propio origen, opera a un nivel singular y avanza con una temporalidad particular. Si la crisis del coronavirus estalló el mes pasado, la crisis orgánica del neoliberalismo comenzó hace años, la crisis estructural lo hizo hace más años aún y la crisis epocal hace varias décadas. Si la crisis del coronavirus está alterando la vida aquí y ahora, la crisis del neoliberalismo señala el hundimiento de un modo de vida hegemónico en el mundo, la crisis estructural de la reproducción social conlleva la muerte de decenas de millones de personas sin recursos y la crisis epocal augura el posible fin de toda la vida en el planeta.

Pese a su relativa autonomía, estas cuatro crisis no solo se han yuxtapuesto, como si fueran cuerpos celestes alineándose en el cielo nocturno a modo de presagio aciago, sino que también han formado un engranaje en el que cada una amplía la potencia de las demás. La crisis del neoliberalismo, por ejemplo, ha hecho que la del coronavirus sea mucho más devastadora, al tiempo que la pandemia se ha convertido en el modo a través del cual se manifiesta ahora la crisis orgánica del neoliberalismo; por dar otro ejemplo, el neoliberalismo ha exacerbado la crisis de la vida en el planeta, pero esta crisis epocal, especialmente bajo la forma de la inestabilidad climática, en estos momentos está agudizando a su vez todos los rasgos de la crisis orgánica del neoliberalismo.

Si revolución es igual a crisis objetiva más intervención subjetiva, entonces la primera variable de la ecuación ya ha llegado. Y esta no es como cualquiera de las antiguas crisis objetivas, sino que se trata de una crisis articulada que nos presenta unas oportunidades que nunca antes habíamos visto. Sin embargo, para poder sacar provecho de esta singular grieta hace falta tener una idea más ajustada de a qué nos estamos enfrentando exactamente. Mi objetivo aquí es ofrecer una modesta contribución a esta tarea, que es necesariamente colectiva, elaborando un primer esbozo que dibuje de manera sintética cuál es la anatomía de esta crisis, lo que a su vez puede ayudarnos a pensar en cómo deberíamos intentar responder.

Primer círculo: crisis coyuntural del coronavirus

Los orígenes de esta crisis, que es las más inmediata, están todavía envueltos en misterio. Parece ser que un miembro maligno de la familia del coronavirus en algún momento infectó de algún modo a alguien en algún punto allá por 2019.

Lo que sucede con sus orígenes sucede con otras muchas cosas que todavía no conocemos: por qué hay quienes sienten cierto malestar mientras que hay otros que caen abatidos, por qué algunas personas sufren diarreas mientras que otras pierden el sentido del gusto, o por qué algunas parecen ser asintomáticas mientras que hay quienes vuelven a infectarse. No obstante, lo que sí que sabíamos desde el principio es que el COVID-19 es altamente contagioso, que es más letal que las gripes estacionales y que es inmune a cualquier vacuna conocida.

Aunque fuese del todo predecible, la pandemia pilló a los estadounidenses completamente desprevenidos. La mayor parte de la gente apenas reparó en el virus, más allá de quien soltase un par de chistes al respecto, y simplemente siguió con su vida normal, alentados por sus representantes políticos, tanto demócratas como republicanos, los cuales en ningún momento llegaron a tomarse en serio la situación.

Cuando la pandemia desgarró el mundo, encontró en Estados Unidos un país que ni mucho menos estaba preparado. El caldo de cultivo perfecto estaba en las muchedumbres desprevenidas, la falta de limitaciones en los viajes hizo que la epidemia se diseminase por todas partes y el vulnerable sistema de salud se las veía y se las deseaba para seguir el ritmo. Los hospitales no tenían camas suficientes, las salas de emergencia no tenían ventiladores suficientes, el personal médico no disponía de test suficientes y el personal sanitario no contaba con suficientes mascarillas.

Después de fracasar a la hora de contener el brote, para mitigar el daño se acabó obligando a un funcionariado reacio a que prohibiese conciertos y cerrase parques públicos, negocios locales, colegios, universidades, edificios oficiales y, más tarde, ciudades enteras. Evidentemente, y esto no sorprenderá a nadie, meter en cuarentena a decenas de millones de trabajadoras y trabajadores ha sido el detonante del hundimiento de la economía. Los mercados se desplomaron, los bancos amenazaron con irse a pique, hubo pequeños negocios que acabaron quebrando y millones de personas perdieron su trabajo. En cosa de un mes un virus microscópico paralizó la vida del país más poderoso del mundo.

La crisis del coronavirus sirve de ejemplo de lo que es una crisis «coyuntural»: un suceso, en ocasiones exógeno, que interrumpe los patrones normales de vida con consecuencias inesperadas. Ya hemos vivido muchas crisis de estas; nos viene a la mente la del 11 de septiembre. En función del suceso que la precipite, cada crisis coyuntural alterará la vida de un modo distinto. Sea cual sea la forma que adopte, este tipo de sucesos normalmente va amainando hasta que la vida acaba volviendo a la «normalidad», aunque marcada para siempre por las huellas de la crisis. Ahora mismo es demasiado pronto para afirmar con exactitud cuáles van a ser los cambios que traerá esta crisis, más aún para señalar cuáles serán las cicatrices que deje tras de sí, pero los efectos de la pandemia sin duda nos acompañarán durante mucho tiempo, en nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestros hábitos sociales, nuestras instituciones e incluso en el equilibrio de fuerzas.

Segundo círculo: crisis orgánica del neoliberalismo

Lo que ha hecho que la crisis del coronavirus sea todavía más destructiva es que ha servido de catalizador de una crisis aún más profunda.

A diferencia de lo que ocurre con la crisis coyuntural, sabemos mucho más acerca de los orígenes de esta crisis «orgánica». Esta historia comienza en los años setenta, la década en la que se deshilvanaron los hilos que sostenían el sistema de capitalismo gestionado que se montó tras la gran depresión y la segunda guerra mundial, sumiendo a Estados Unidos en el desorden.

Aunque para algunas personas fuese liberadora, la contracultura de posguerra y su glorificación de las drogas, el amor libre y la desobediencia dejó a mucha otra gente inquieta. La ola de nuevos movimientos sociales no solo echó por tierra la discriminación, sino que puso a prueba convicciones centrales en torno al género, la sexualidad y la familia, y una tasa de criminalidad disparada llevó al pánico respecto a la decadencia social. Hubo una profunda recesión que puso punto final al inaudito boom económico y supuso un golpe psicológico para millones de personas que habían creído que la prosperidad podía durar para siempre.

En mitad de todo esto, el presidente Richard Nixon se convirtió en el único presidente de la historia de Estados Unidos en dimitir, llevando a un récord histórico la desconfianza en el gobierno. Un año más tarde, y después de decenas de miles de bajas estadounidenses, millones de muertes vietnamitas, camboyanas y laosianas, y miles de millones de dólares gastados, la guerra de Vietnam llegó a su fin con una monumental derrota que puso en duda el futuro de la hegemonía del país. De hecho, hacia el final de la década casi un tercio de toda la humanidad vivía en países que afirmaban encontrarse en transición hacia el comunismo, lo que hizo que hubiera gente que especulase con que Estados Unidos podía perder la guerra fría.

Pero Estados Unidos no era ni mucho menos el único país en problemas. Esta crisis se desplegó a lo largo del Atlántico Norte en sentido amplio debido a la existencia de elementos estructurales compartidos, de una senda de desarrollo similar, de un modelo de capitalismo de posguerra común y de profundas conexiones trasatlánticas. Aunque las fracturas que la precipitaron variasen y aunque en cierto sentido la crisis se desplegase de modos diferentes, en los años setenta todos y cada uno de los países de Norteamérica y de Europa Occidental atravesaron una época de grandes incertidumbres.

Lo que hizo que esta década fuera tan relevante no fueron simplemente las múltiples fracturas que emergieron en la esfera vital, sino su fusión vertiginosa. Por poner solo un ejemplo, la crisis de la masculinidad se solapó con la recesión en el momento en el que los cabezas de familia, que en su momento habían tenido un puesto de trabajo fijo en la fábrica, cayeron en el desempleo al tiempo que veían con resentimiento cómo sus mujeres, ahora empleadas, se hacían cargo de la situación. Aunque todas estas fracturas tenían sus causas, sus ritmos y sus riesgos particulares, su articulación contingente hizo que se agudizaran entre sí.

Todo ello llevó a Stuart Hall ((Los textos citados de Stuart Hall en este texto, «El gran espectáculo del giro a la derecha» y «Gramsci y nosotros», están incluidos en la recopilación de ensayos del autor El largo camino de la renovación. El thatcherismo y la crisis de la izquierda, Madrid, Lengua de Trapo, 2018, traducción de Carlos Pott. (Todas las notas son de Contra el diluvio).)) a hacer un diagnóstico de la crisis de los setenta como una crisis «orgánica». Partiendo de las reflexiones desde la cárcel de Antonio Gramsci, afirmaba que, a diferencia de lo que sucede con una crisis «coyuntural», una crisis orgánica señala el desmoronamiento generalizado de todo un sistema hegemónico, y añadía inmediatamente que una crisis orgánica no es lo mismo que un colapso terminal, sino que sencillamente revela los límites del orden existente, hace temblar las convicciones preexistentes y pone a prueba modos de vida que en su momento mucha gente dio por verdades inmutables. El viejo mundo se ha abierto de manera súbita, creando una oportunidad para alternativas nuevas. Explicaba Hall que no hay «destrucción que no sea, también, una reconstrucción».

De este modo, la crisis de los setenta creó una ventana de oportunidad por la que podía entrar cualquier fuerza social. Parecía que esta apertura era justamente lo que personajes radicales como Hall habían estado esperando desde el principio. Durante los años sesenta habían luchado por cambiar realmente el sistema y, en este momento, debido en parte a su propio empeño, por fin les llegaba su oportunidad. Sin embargo, en el preciso instante en el que el sistema entró en crisis, las fuerzas que venían exigiendo un cambio sistémico radical se hallaban enfangadas en su propia crisis y estaban demasiado debilitadas como para salir victoriosas.

El caso es que no fue la izquierda radical la que gobernó la crisis. El propio Hall había apuntado esta posibilidad e insistió en que no era la izquierda sino la derecha la que parecía mejor posicionada para aprovechar la crisis. Más tarde reprendería a compañeros suyos que habían dado por hecho que una crisis operaría automáticamente en su favor y escribió: «Cuando la izquierda habla de crisis, todo lo que vemos es el capitalismo desintegrarse y a nosotros avanzando y haciéndonos con el mando. No entendemos que la perturbación del funcionamiento normal del orden económico, social y cultural provee la oportunidad de reorganizarlo de nuevas formas, reestructurarlo, remodelarlo, modernizarlo y seguir adelante». Una crisis no implica que el sistema existente haya sido derrotado, sino sencillamente que no puede continuar como hasta ahora y que debe reinventarse.

Dado que el hundimiento de los años setenta no fue simplemente una recesión económica sino una crisis sistémica que afectó a todos los ámbitos de la vida social, la derecha concibió una solución que tenía por objetivo no solo resucitar la rentabilidad capitalista, sino reestructurarlo todo, desde la familia hasta el estado pasando por la ideología. Hay que aclarar que no estaban siguiendo un programa predeterminado lanzado por algún tipo de comandancia central; sin embargo, sí que hubo individuos de relieve, think tanks e instituciones que reconocieron que de verdad había problemas, que había diferentes fuerzas improvisando soluciones propias y que estas podían ser conjugadas de un modo más coherente.

De este modo, la derecha vinculó de manera explícita los problemas de su momento, trazando una conexión entre el estímulo al libre mercado, la reconstrucción de la familia, la recuperación de los valores, la restauración del poder imperial y el cultivo de cierto sentido de responsabilidad individual. Así lo explicaba Margaret Thatcher: «Debe quedar bien claro que todos y cada uno de nosotros cargamos con la responsabilidad de sacar el mayor partido a nuestros talentos y de cuidar a nuestras familias. También debe quedar claro que tenemos la responsabilidad para con nuestro país de hacer que Gran Bretaña sea respetada y exitosa en el mundo. El equivalente económico de estas responsabilidades personales y nacionales es el funcionamiento de la economía de mercado en una sociedad libre». En un discurso tras otro, figuras como Thatcher fueron combinando sin descanso todos estos asuntos, como si formaran parte de manera orgánica de un mismo proyecto. Evidentemente, muchos de estos elementos habían estado presentes desde hacía años, algunos incluso habían sido desarrollados por el propio sistema de competición del capitalismo gestionado, pero el hecho es que esta recombinación produjo algo novedoso. La solución de la derecha radical, que tenía tantas capas como la crisis orgánica que pretendía abordar, generó un nuevo orden hegemónico que ahora denominamos «neoliberalismo».

Si la crisis de los años setenta no fue simplemente un asunto estadounidense, sino que fue un asunto de una región más amplia, lo mismo ocurrió con esta particular solución neoliberal, que con el tiempo echó raíces en Norteamérica y en Europa Occidental. Reonald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Reino Unido, Helmut Kohl en Alemania Occidental; pese a la existencia de importantes variantes nacionales, estas personalidades colaboraron de manera activa a un lado y otro de sus fronteras y vieron en el neoliberalismo una especie de solución transnacional a un problema transnacional, aunque se la acomodase a lenguajes nacionalistas y se la adaptase a condiciones específicas. Este ciclón demostró ser tan apabullante que incluso obligó a figuras supuestamente socialistas como el presidente francés François Mitterand a virar el rumbo y adoptar algunos de sus principios fundamentales, como las privatizaciones, la ley y el orden y el atlantismo. Así cuajó un nuevo «sentido común».

A principios de los noventa, el triunfo del proyecto neoliberal era absoluto. El socialismo mundial estaba exhausto, los movimientos de liberación nacional habían sido barridos y los movimientos sociales del Atlántico Norte habían quedado derrotados. Los antiguos movimientos antiimperialistas habían perdido el rumbo tras los desastres de las décadas anteriores, los líderes sindicales se dedicaban a perseguir el establecimiento de lazos aún más fuertes con los equipos directivos y lo que quedaba de las luchas de liberación de las personas negras, homosexuales o de las mujeres fue sobreviviendo a la derrota al trocar los objetivos maximalistas que tenían por una mejor inclusión en el mundo existente. Tal y como declaró de manera rotunda Francis Fukuyama, las sangrientas batallas ideológicas del pasado ya se habían resuelto y tras de sí habían dejado un único vencedor: el modelo de desarrollo capitalista y liberal. La historia había llegado a su cierre.

Dejando a un lado la hipérbole de Fukuyama, pareciera que por vez primera en la historia moderna los países europeos estuviesen confluyendo: gobiernos representativos, economías capitalistas, un modo de vida neoliberal. Las enormes divisiones del pasado, que en su momento partieron el continente por la mitad, aparentemente se estaban disolviendo. La integración europea parecía imparable, reinaba una paz triunfante, en el horizonte refulgía la prosperidad. A Fukuyama se lo podía oír conjeturando que, una vez finalizada la historia, el gran peligro que teníamos ahora por delante no era más que un aburrimiento vulgar.

Más allá de este tedio, el orden neoliberal dio pie a una verdadera subversión de la vida política. Socavó la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores, debilitó los sindicatos y arrasó con las bases sociales de la identidad obrera que había sido heredada; consagró la supremacía del capitalismo de libre mercado, desreguló la banca, privatizó industrias y fomentó el avance de subjetividades empresariales; atomizó la vida social, vació las instituciones democráticas y provocó una desvinculación política generalizada. Chantal Mouffe ha afirmado que, al dar por supuestamente resueltas todas las cuestiones importantes, la política dejó de ser una lucha a vida o muerte entre visiones opuestas del futuro y en su lugar se convirtió en una gestión tecnocrática de las cosas.

Un periodista le preguntó una vez a Margaret Thatcher, cuando ya había dejado el cargo, cuál consideraba que era su mayor logro, a lo que ella respondió que el nuevo laborismo, y explicó: «Hemos obligado a nuestros oponentes a cambiar de mentalidad». La solución neoliberal se hizo tan hegemónica que incluso sus rivales de la izquierda aceptaron sus condiciones. En todo el Atlántico Norte, los partidos llamados de izquierda se fueron convirtiendo, uno tras otro, en paladines del libre mercado, de las privatizaciones y de los recortes en los servicios sociales. Los resultados fueron de gran envergadura y se puso punto final a unos modelos políticos que se retrotraían más de un siglo: el espectro político se estrechó, las alternativas políticas viables se desvanecieron, los partidos pugnaban por un puñado cada vez más pequeño de votantes de clase media, en la práctica hubo amplios sectores del electorado que fueron abandonados, la clase trabajadora se encontró sin un refugio político lógico y los porcentajes de abstención se dispararon.

En el momento en que los partidos de izquierda de la «tercera vía» asumieron las hipótesis neoliberales en torno al orden social, lo político se atrofió y lo cultural se hipertrofió. En Estados Unidos todo ello adoptó la forma de las «guerras culturales», en las que la izquierda neoliberal y la derecha neoliberal se enfrentaban por asuntos como los rezos en la escuela, la investigación con células madre y el control de armas al tiempo que ambas juraban fidelidad al libre mercado. Este fue el gran triunfo del neoliberalismo: llegar a ser algo tan de sentido común que permitía la proliferación de corrientes políticas que se oponían ferozmente —neoliberales progresistas, conservadores religiosos, autoritarios nacionalistas—, pero que, pese a todo, estaban de acuerdo en todos los asuntos principales respecto al orden capitalista.

En los primeros años del nuevo milenio, el primer ministro Tony Blair dejó meridianamente claro cuál era la nueva realidad. A todos aquellos que se mostraban inquietos por la globalización neoliberal les sugirió que «también podían ponerse a debatir si después del verano debería venir el otoño». El neoliberalismo se había convertido en algo tan natural como los antiquísimos movimientos de la Tierra, algo fuera de la esfera de intervención humana. No había, ni habría nunca, ninguna alternativa.

Pero lo que se había convertido en algo tan natural como las estaciones del año se les fue de las manos. Tal y como ha sucedido con la mayoría de las crisis orgánicas, las descomposición del modo de vida neoliberal no arrancó con un único suceso, sino de la acumulación de una serie de fracturas, algunas de las cuales se pueden encontrar en la fundación del propio orden neoliberal.

Aunque el orden neoliberal norteamericano había hecho frente a varios desafíos desde su comienzo, algunas de sus primeras grandes grietas las empezó a sufrir a principios de los 2000. Una de las primeras llegó con la guerra de Irak en 2003, que sacó a millones de personas a la calle para protestar contra el imperialismo estadounidense. En 2005, la respuesta chapucera y racista al huracán Katrina puso de manifiesto la incapacidad del estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Al año siguiente, en 2006, las huelgas de trabajadoras y trabajadores inmigrantes marcaron una agudización en la lucha de clases. En 2008, la recesión sacó a la luz los fallos del capitalismo, dando lugar a un nuevo discurso en torno a la desigualdad; a ello le siguió una crisis política en la que, en 2009, el Tea Party atacó al centro neoliberal desde un lado y, en 2011, Occupy lo hizo desde el otro. Unos años más tarde, el movimiento Black Lives Matter y un renovado movimiento feminista exponían el racismo y el sexismo que permeaban todas las instituciones del país. En 2015, una persona que se autodenominaba demócrata socialista llamaba a la «revolución política», al tiempo que un famoso milmillonario de la tele, que recurría abiertamente al supremacismo blanco, a la misoginia y a la ley y el orden, conmocionó al mundo con una sorprendente victoria sobre la candidata más «presidenciable» de la historia reciente.

Hacia el final de la década, Estados Unidos estaba yendo por mal camino: había tiroteos en escuelas con estudiantes muertos a balazos, en la frontera había niñas y niños que se estremecían encerrados en campos de concentración, había menores intoxicados por aguas contaminadas, los supremacistas blancos asesinaban a gente racializada en lugares de culto, la parálisis política conducía al cierre de la administración ((El cierre de la administración o cierre del gobierno es una figura propia de Estados Unidos que permite que, después de que las instancias representativas (gobierno y cámaras del congreso) hayan encallado en sus negociaciones presupuestarias, el primero pueda dictar la suspensión temporal de los servicios públicos a excepción de los esenciales.)), el Partido Demócrata lanzaba una ofensiva contra todo aquel ubicado a su izquierda, surgía un nuevo movimiento socialista crítico con el capitalismo americano, fueron estallando huelgas a lo largo del país, la desigualdad de ingresos alcanzaba niveles inéditos, el estado despilfarraba billones de dólares en una «guerra contra el terrorismo» imposible de ganar, se enviaba a soldados a luchar en una guerra que había empezado antes incluso de que ellos hubieran nacido, más del 60% de los norteamericanos decía que sus ahorros no superaban los mil dólares, en un solo año morían más estadounidenses por sobredosis por opiáceos que en toda la guerra de Vietnam, las tasas de suicidio rompían nuevos récords.

En otras palabras, Estados Unidos se hallaba en una crisis profunda mucho antes de que llegara la peste. El COVID-19 únicamente ha revelado el desastre que ha ido gangrenando bajo las espectaculares cifras del mercado bursátil. Pero el virus ha ido más allá: no solo ha arrojado luz sobre esta putrefacción, sino que le ha prendido fuego. Servicios sociales devastados, hospitales mal financiados, ciudades contaminadas, desigualdad de ingresos, seguros privados, barrios segregados, desiertos alimentarios, pobreza desbocada, violencia machista, enfermedades mentales generalizadas, racismo estructural, debilidad sindical, noticias falsas… Todo esto ha sido como echar más leña al fuego. La crisis en la que ya estábamos de repente se ha vuelto mucho peor.

La crisis orgánica del neoliberalismo comparte algunas similitudes con la que hace décadas generó este desmoronamiento de los modos de vida. Para empezar, y al igual que en los años setenta, la crisis actual va más allá de Estados Unidos y adquiere una forma similar en el Atlántico Norte, si bien con desencadenantes, fenómenos morbosos y resultados posibles que resultan diferentes. También al igual que en los setenta, la crisis que hoy en día atravesamos tiene múltiples capas y fracturas que van apareciendo por todas partes: conflicto generacional, antagonismo entre campo y ciudad, polarización política, desigualdades raciales, recesión económica, malestar cultural, crisis de salud pública, etcétera. Como ha señalado Zachary Levenson siguiendo a Hall, no ha sido solamente la agudización de estas grietas sino su articulación lo que ha producido una descomposición sistémica de la totalidad del orden hegemónico. Por último, y al igual que en el caso previo, la actual crisis orgánica no supone un apocalipsis sino una apertura con todo un conjunto de fuerzas sociales forcejeando por sacar provecho de esta crisis y en la que cada cual propone una visión distinta del futuro.

A pesar de estos paralelismos, ambas crisis difieren en aspectos importantes. El primero es que la nuestra no solo es más severa, sino que los riesgos son mucho más elevados. El neoliberalismo era mucho más que otro nuevo régimen de acumulación aparecido como respuesta a la crisis del capitalismo gestionado por el Estado; se trataba de todo un mundo que reestructuró de manera absoluta modos de vida que habían existido durante siglos. Se llevó por delante patrones de sociabilidad comunal, dio forma a un nuevo sentido individualista de la subjetividad y echó abajo las ideas, instituciones y tradiciones de la izquierda histórica. No solo es que el neoliberalismo ofreciese un tipo de política nuevo, sino que despolitizó de manera radical la propia vida cotidiana. Es precisamente debido a que las transformaciones que llevó a cabo fueron tan profundas que la crisis del neoliberalismo resulta ahora mucho más inquietante.

El segundo es que, como resultado de todo ello, las alternativas que encarnan un reto al orden neoliberal, hoy asediado, resultan muy confusas. Dado que las viejas coordenadas ideológicas están demasiado enmarañadas como para poder discernirlas, la agitación social ha adoptado formas inusuales que desafían las clasificaciones convencionales. Pensemos en la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, que rompe con todos los rasgos tradicionales de un movimiento social de izquierdas. No surge de la juventud, ni de los estudiantes, ni de los trabajadores organizados. Sus demandas son un sindiós. Sus miembros provienen de todo el espectro político: anarquistas, liberales, supremacistas blancos, libertarios, comunistas, nacionalistas. Es imposible decir si políticamente es «de derechas» o «de izquierdas».

De hecho, el proyecto histórico mundial de despolitización propio del neoliberalismo ha hecho que el lenguaje de «izquierda» y «derecha» heredado de la revolución francesa ahora apenas nos resulte comprensible, aunque la utilicemos libremente por mera costumbre. En la medida en que estos conceptos tengan hoy alguna validez, en ellos no vamos a observar ninguna fuerza política con sentido, únicamente una nebulosa amorfa de sensaciones políticas. Por ejemplo, Enzo Traverso utiliza el término posfascismo para describir cómo la extrema derecha no es hoy en día una réplica exacta del fascismo tradicional, pero tampoco un proyecto político coherente. Esta zona vaga del posfascismo se enfrenta a una red de impulsos socialistas más vaga todavía. Los que hoy serían los camisas pardas ahora visten de traje y los que serían los partisanos ahora están enganchados a Twitter; todos ellos están intentando averiguar quiénes son y en qué pueden convertirse. La antigua constelación política, que ya había sobrevivido a varias crisis, finalmente ha perdido su sentido.

El tercer aspecto, vinculado al anterior, es que el neoliberalismo ha demostrado ser bastante pertinaz. Habiéndose enfrentado a tantísimos movimientos antagónicos, este orden hegemónico ha luchado con uñas y dientes por cooptar a sus oponentes. Los gestores neoliberales se han batido el cobre para canalizar la indignación en tanto que espíritu emprendedor, reducir el activismo a pose moralista, dar a la lucha contra toda opresión la forma de una glorificación de identidades esencializadas, reducir el ímpetu radical de un nuevo feminismo a la celebración de que una mujer haya sido escogida para dirigir la CIA, recodificar la liberación negra como diversificación de la clase política y transformar la crítica del trabajo en precariedad generalizada.

Incluso hoy en día, mientras su mundo se sume en una crisis, quienes dirigen el orden neoliberal siguen buscando la forma más creativa con la que mantenerlo con vida, a menudo volviendo a absorber de manera instrumental las ideas de sus adversarios más débiles. Después de haber estado años mortificando a papá Estado, celebrando la globalización y dedicando loas al mercado, los bloques dirigentes del neoliberalismo se han puesto ahora a cerrar de manera táctica sus fronteras, dar dinero a los contribuyentes, rescatar empresas, inyectar billones de dólares en la economía y diseñar planes intervencionistas que van más allá de lo que los más ambiciosos planificadores estatales soviéticos pudieran soñar. Está claro que, como señalan Cinzia Arruzza y Felice Mommetti, casi todas estas figuras carecen de amplitud de miras y no hacen más que improvisar medidas a corto plazo que a menudo compiten entre sí. No son seres omniscientes y el orden neoliberal tampoco es invencible, como ha demostrado la reciente ola de movimientos de masas. Pero pocos órdenes moribundos han sido tan ágiles como este.

Tercer círculo: crisis estructural de la reproducción social capitalista

Si la crisis del coronavirus está vinculada a una crisis orgánica más profunda, también la crisis del neoliberalismo se articula con una crisis estructural aún más honda de la reproducción social capitalista.

Esta crisis tiene una historia larga. A medida que el capitalismo iba arraigando, a los capitalistas les consternaba descubrir que la mayoría de la gente tenía escaso interés en trabajar a cambio de un salario. Al contrario, seguían confiando en modos de subsistencia tradicionales y a menudo combinaban múltiples formas de reproducción social: cultivaban su propia comida, reutilizaban artilugios, hacían trueques, vendían excedentes y solo participaban en el trabajo asalariado si no les quedaba otra opción.

Sin embargo, a lo largo del siglo xix los salarios pasaron a conformar una parte mucho mayor de los ingresos en los hogares de la mayoría de la gente de clase trabajadora. Una de las razones de que esto fuera así tiene que ver con la erradicación sistemática y desigual subsunción de las formas de trabajo, subsistencia y vida social no capitalistas. En Estados Unidos, por ejemplo, esto implicó el cercamiento de tierras comunes, la prohibición de poseer ganado en las ciudades, la destrucción de las tierras comunales de los mormones, la desintegración de comunidades indígenas o que se negase a los mexicanos sus derechos sobre los terrenos comunales en el suroeste del país, recién conquistado.

Por tanto, y esto contradice la opinión popular, la historia capitalista no es tanto la historia de una transmutación sin sobresaltos de un tipo de trabajador, el campesino, en otro, el trabajador industrial asalariado, sino de una desposesión generalizada. Según ha explicado Michael Denning: «El capitalismo no comienza con el ofrecimiento de trabajar, sino con el imperativo de ganarse la vida». El capitalismo produce una masa de personas hambrientas y desempleadas, arrancadas de sus modos tradicionales de subsistencia, a quienes luego no les queda otra más que vender su capacidad para trabajar a cambio del dinero necesario para subsistir. De este modo, afirma Denning, «el desempleo precede al empleo y la economía informal precede a la formal, tanto histórica como conceptualmente».

Como hemos demostrado Emma Teitelman y yo mismo para el caso de Estados Unidos, a través de este proceso la mayor parte de los trabajadores se volvió profundamente dependiente del salario del capital para cubrir sus necesidades vitales, la actividad reproductiva no remunerada se convirtió en trabajo productivo monetizado, el trabajo socialmente reproductivo fue transformado en mercancías como el lavavajillas y quienes no eran capaces de encontrar el dinero necesario para vivir empezaron a depender cada vez más del estado capitalista para acceder a los servicios sociales. Tal y como han afirmados escritoras como Mariarosa Dalla Costa, los sistemas de capitalismo gestionado que surgieron de las crisis de los años treinta y cuarenta tuvieron un papel decisivo en este aspecto. Aunque los estados del bienestar salvaron a innumerables personas de la pobreza subvencionando los costes de la reproducción social, su apoyo tenía un alto precio: no solo se parcelaba la clase obrera o se apuntalaba la familia nuclear patriarcal, sino que se hacía que los hogares de clase trabajadora fueran más dependientes que nunca de las relaciones capitalistas. Se ligó la vida al capitalismo.

Si los anteriores regímenes de acumulación aniquilaron la mayoría de las formas no capitalistas de reproducción social sostenible forzando a la mayor parte de la gente a depender, de un modo u otro, del capitalismo, la contribución que ha hecho el neoliberalismo a esta historia ha sido que, de manera unilateral, ha devuelto los costes de la reproducción social a la clase trabajadora. En los principales países del Atlántico Norte, los bloques dominantes han desmantelado los programas de ayuda pública, han limitado la financiación, han endurecido los requisitos de elegibilidad, han privatizado los servicios sociales, han recortado salarios, han destrozado sindicatos, han debilitado la sanidad y, en general, han denigrado el trabajo socialmente reproductivo. Después de haber llegado a ser tan dependientes de las relaciones capitalistas para sobrevivir, a los trabajadores se les han ido cercenando cada vez más los medios capitalistas de supervivencia.

Mientras tanto, en la periferia y durante los años ochenta y los noventa el FMI y el Banco Mundial se aprovecharon de las crisis de la deuda para reestructurar innumerables economías de acuerdo con los principios neoliberales, obligando a los estados a reducir los servicios sociales, privatizar industrias, acabar con las ayudas y acoger compañías transnacionales. El desempleo se disparó, los precios crecieron como la espuma, se extendió la desigualdad, se entregaron multitud de hectáreas de tierras para cobrar cosechas y hubo millones de personas desposeídas y permanentemente incapacitadas para trabajar aglomerándose en enormes zonas chabolistas.

De hecho, contrariamente a lo que dicen sus propios mitos en torno un empleo libre, justo y pleno, el capitalismo es estructuralmente incapaz de dar trabajo a todas las personas que dependen de un salario para vivir. Karl Marx afirmó que el capitalismo produce «una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua». Sin recursos, desprovista de formas alternativas de reproducción social e incapaz de encontrar un trabajo estable remunerado, aquellos condenados a la existencia como parte de esta «población superflua» no tienen más remedio que recurrir al trabajo informal, ilegal y bajo mano para sobrevivir.

Hoy en día, más de mil millones de personas viven lo que les queda de sus precarias vidas sabiendo que nunca se incorporarán a los circuitos normales de trabajo asalariado del capital. Mientras que hay quienes van deambulando por las ostentosas ciudades del Atlántico Norte, la mayoría se las apaña entre los arrabales abarrotados del sur global. Para sobrevivir, encadenan un curro con otro, recogen basura, venden bolsos falsos o bisutería casera, trapichean con drogas, piratean, actúan en la calle, venden cigarrillos sueltos, timan a los ricos, roban, envían a sus hijos trabajar de manera ilegal, alquilan sus vientres para gestaciones subrogadas o, en casos extremos, venden sus órganos.

Este modo de vida está tan extendido que la ONU estima que estos trabajadores informales y desprotegidos representan casi dos quintas partes de la población trabajadora económicamente activa en los países en vías de desarrollo. En algunos lugares, como es el caso de Karachi, las cifras son simplemente pasmosas: más del 75% de sus habitantes trabajan en la economía informal. Tan incapaz es el capitalismo de proporcionar un trabajo estable, sostenible y legal a los seres humanos a los que ha proletarizado que en algunas regiones del mundo, como África Occidental, el sector formal está menguando a pesar de que el total de la población se está disparando.

Como ha escrito Mike Davis en su desgarrador testimonio acerca de los poblados chabolistas del sur global, «la supervivencia derivada del sector informal» es «la primera forma de vida en la mayoría de las ciudades del tercer mundo». La lucha por la vida de estas personas tan vulnerables es heroica y su capacidad para improvisar y organizar por sí mismas nuevas formas de vida en condiciones tan deplorables es extraordinaria. No obstante, sin servicios básicos, protección legal, ni ningún medio de conseguir ingresos que sea fiable, lo que están haciendo es vivir en la cuerda floja. Cada acontecimiento nuevo amenaza con echarlos por tierra: una sequía, el monzón, una guerra o un virus como el COVID-19. De hecho, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos ya ha anticipado que 2020 será el «peor año desde la segunda guerra mundial» y ha hecho la predicción de que el número de personas que va a enfrentarse a una hambruna inminente alcanzará la abrumadora cifra de 135 millones, además de los 821 millones que ya pasan hambre de manera crónica. Esto vendría a ser el equivalente de que el año que viene desapareciese toda la población de Rusia debido al hambre. Y todo esto antes del coronavirus.

Esta es la crisis estructural de la reproducción social capitalista: después de un proceso secular que ha pulverizado otras alternativas con la intención de obligar a la gente trabajadora de todo el mundo a depender por completo del capitalismo para sobrevivir, ahora las clases dominantes están retirando los propios medios capitalistas de los que tanta gente depende para vivir: salarios, servicios sociales, empleo estable e incluso mercancías. El capitalismo exige la fuerza de trabajo de los seres humanos para sobrevivir, pero el capitalismo, particularmente en su forma neoliberal, ha hecho que para decenas de millones de esas trabajadoras y trabajadores sea prácticamente imposible seguir viviendo, al tiempo que condena a otros muchísimos más a una vida de eterno desempleo. Un sector inéditamente masivo de la humanidad, que vive en unas condiciones precarias inéditas y con una inédita escasez de recursos, ahora mismo a duras penas se gana la vida y lo está haciendo al borde del desastre.

Cuarto círculo: crisis epocal de la vida en el planeta

La última crisis que estamos sufriendo hoy en día es la inminente catástrofe climática. También esta tiene orígenes lejanos que se remontan cientos de años.

Muchos académicos sitúan el origen del cambio climático en los primeros momentos del capitalismo y afirman que el ansia por aumentar los beneficios llevó a los capitalistas a explotar los recursos naturales a unos niveles insostenibles, que la necesidad de controlar la fuerza de trabajo trajo consigo innovaciones tecnológicas peligrosas como la quema de carbón, o que la exigencia de crear flujos de mercancías dinámicos condujo a la alteración de biomas. Aunque no cabe duda de que esto es cierto, igualmente merece la pena señalar que entre los principales colaboradores a la actual crisis climática se encuentran también las sociedades no capitalistas, como la de la Unión Soviética, que aseguraban hallarse en transición al comunismo.

Cualesquiera que sean sus orígenes, es innegable que en este caso el neoliberalismo también ha agudizado la crisis epocal que lo precedía. Como explica Naomi Klein, desde los años ochenta hay nuevas compañías no reguladas campando a sus anchas, empresas privadas que compiten por extraer minerales de tierras raras, compañías que están quemando combustibles fósiles a toda máquina, el afán por transportar mercancías por todo el mundo tan rápido como se pueda está contaminando el aire, la industria de los combustibles fósiles está derrochando dinero para negar el cambio climático y el deterioro de la democracia está paralizando cualquier esfuerzo por combatirlo. No es casualidad que el cénit de la era neoliberal coincida con la degradación más vertiginosa del medioambiente.

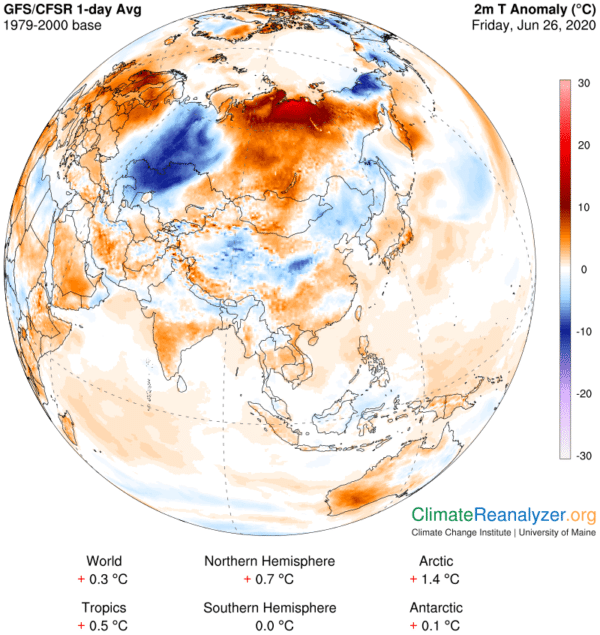

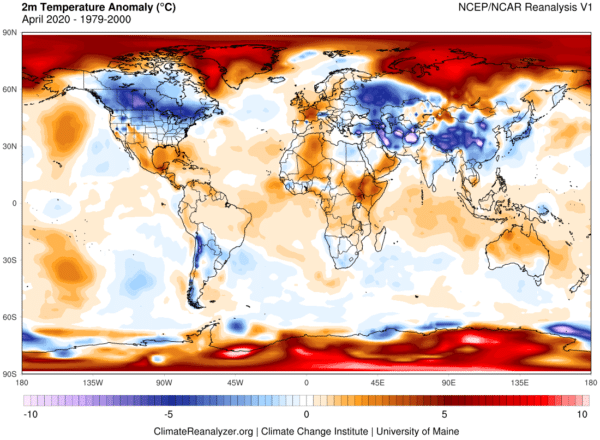

La imagen de hoy en día es desalentadora. El nivel del mar está creciendo al ritmo más elevado en más de tres milenios; hay más dióxido de carbono en el aire que en cualquier momento de la historia humano; en las últimas cuatro décadas la población media de los animales vertebrados se ha contraído un 60%; las selvas tropicales de todo el mundo están menguando a un ritmo de treinta campos de fútbol por minuto; en el Pacífico hay una isla de basura que ya supera el tamaño de Texas; cada año hace más calor que el anterior; puede que en solo dos décadas el Ártico tenga su primer verano sin nada de hielo; es posible que para mediados de siglo haya desaparecido la mitad del conjunto de especies del planeta; puede que dentro de sesenta años el suelo de la Tierra ya no pueda sostener la vida; quizá dentro de ochenta años haya grandes ciudades como Londres, Miami o Shanghái que estén bajo el agua.

De estas cuatro crisis, la climática es, desde luego, la más difícil de afrontar. No tiene una única causa y sus efectos son asombrosamente multiformes, pues se manifiesta en forma de inundaciones, sequías, huracanes monstruosos o incendios forestales. Para muchas personas su temporalidad es especialmente difícil de comprender: sabemos que la crisis ya está sucediendo, pero como aún no ha afectado directamente a la gente que vive en los países acomodados del norte global, a menudo no se la toma en serio. Y es que incluso quienes saben que hay que actuar ya caen en la desesperación debido a la escala descomunal, a lo que lamentablemente está en juego y a las medidas extraordinarias que hacen falta para poner freno a su avance.

Probablemente la crisis climática no se manifieste en un suceso único y repentino, como en una explosión de una bomba nuclear, sino como un colapso desigual del ecosistema. Incluso si cabe pensar que ya hemos superado el punto de no retorno, desde luego sigue siendo posible mitigar el desastre. Aunque no podamos «resolver» el cambio climático del mismo modo en que podemos «resolver» las otras crisis, no debemos tirar la toalla y resignarnos. Si bien la crisis epocal de la vida en el planeta opera sin duda en un orden de magnitud diferente, es igualmente posible —y, dada su articulación con el resto de crisis, necesario— encararla.

La crisis articulada

Aunque cada una de estas crisis tiene relativa autonomía, todas están profundamente imbricadas y cada una intensifica a las demás, desde el primer círculo hasta el último.

La crisis de la vida en el planeta, por ejemplo, ha permitido que este virus diminuto se convierta en una pandemia. Como ha señalado Rob Wallace, es difícil imaginar que el coronavirus hubiese tenido un impacto tan extendido si no hubiera hábitats naturales desestabilizados, una agricultura capitalista intensiva, comunidades locale que han sido desposeídas y desplazadas hacia el interior de sus países, una urbanización descontrolada o redes logísticas globalizadas.

Al mismo tiempo, la crisis coyuntural del coronavirus ha agudizado la crisis de la reproducción social capitalista. Va a suponer un vuelco drástico y catastrófico en las vidas de cientos de millones de personas que viven en arrabales de todo el mundo. ¿Cómo van a lavarse las manos si no tienen un acceso regular al agua? ¿Cómo van a mantener la distancia física si hay familias que viven abarrotadas en chabolas? ¿Cómo van a quedarse en casa si los ingresos de su hogar dependen del mercadeo? Si Ecuador —donde la pandemia ha sido tan devastadora que las aceras, las calles y los portales están infestadas de cadáveres— sirve de indicador, el coronavirus amenaza con sembrar el caos en estas regiones del mundo.

Mientras, del mismo modo en que el neoliberalismo aceleró la crisis epocal de la vida en el planeta, también la crisis climática está exacerbando la crisis orgánica del neoliberalismo. Está haciendo que regiones enteras del mundo sean inhabitables, lo que da pie a migraciones que la derecha xenófoba intentará capitalizar para su beneficio político; está creando unas condiciones climáticas extremas que conducen a sequías, hambrunas y escasez de alimentos, lo cual a su vez eleva la tensión entre los estados; está infectando a millones de personas, lo que añade presión a un sistema global de salud ya deteriorado; está arrasando con muchas economías nacionales y agudizando la crisis económica global. El cambio climático es un trasfondo omnipresente que aviva cualquier otra fractura.

Al no financiar de manera suficiente los hospitales y al debilitar los sistemas de salud y sacralizar un entorno laboral precario, el neoliberalismo ha creado las condiciones idóneas para que el virus cause estragos. Al mismo tiempo, el coronavirus ha catalizado la crisis del neoliberalismo que se estaba cocinando. Y no solo eso: le ha dado a esta crisis orgánica una forma específica. La pandemia encarna el modo en que ahora mismo es vivida la crisis del neoliberalismo. Incluso si las fuerzas del orden logran contener la pandemia al tiempo que previenen un cambio social drástico, aun así el coronavirus habrá influido de manera irreversible en el resto de crisis, las cuales son más profundas y están destinadas a durar más.

Nuestra respuesta

Aunque nos hallamos frente a una crisis descomunal llena de posibilidades, no existen garantías de que algo vaya a cambiar.

Sin una intervención subjetiva coherente que ofrezca una alternativa viable, lo más probable es que el orden imperante se modernice, preservando, e incluso agudizando, las desigualdades globales actuales, dejándonos con algo peor de lo que teníamos.

Tampoco podemos esperar que la crisis objetiva genere de manera automática esta fuerza subjetiva emancipadora. El empeoramiento de las condiciones no transforma de manera espontánea a los individuos disgregados en sujetos. El elemento subjetivo debe ser producido por voluntad propia.

La gran pregunta de nuestro tiempo es cómo inventamos esta segunda variable, tan necesaria para un cambio social real, y aquí no espero ofrecer solución alguna. La organización de una respuesta a la crisis solo puede ser una tarea colectiva que parte de los múltiples movimientos que ya se han conformado, de las nuevas y abundantes formas de lucha que están proliferando actualmente a nuestro alrededor y del vibrante ecosistema de autoorganización que desde luego va a emerger en el futuro próximo.

Hay muchas cosas que no conocemos, pero tras haber hecho un mapa de nuestra crisis tenemos una cosa clara: la complejidad del trance que estamos atravesando actualmente nos obliga a considerar los tipos de estrategias políticas que debemos desarrollar.

Lo que esto implica de manera más inmediata es que debemos evitar caer en la tentación de colocar todos nuestros esfuerzos solo en el coronavirus. Después de todo, si la pandemia ha sido tan destructiva es porque ha catalizado crisis mucho más profundas que seguirán vivas cuando ella pase. Incluso cuando termine la pandemia, las crisis estructurales que el coronavirus ha exacerbado continuarán propagándose y estarán listas para estallar de nuevo en el futuro.

Al mismo tiempo, debemos evitar caer en lo contrario: tratar el coronavirus como si solo fuera un epifenómeno y movilizarnos solo por lo que percibimos que son crisis más relevantes. Con todo lo serias que puedan parecer, estas otras crisis se están viviendo a través de esta crisis coyuntural, la cual les están dando forma a aquellas de manera irreversible y, por lo tanto, no puede ser ignorada.

Igualmente, no podemos aislar la crisis orgánica del resto. Si bien puede que haya gente tentada de priorizar la crisis del neoliberalismo y que para ello afirme que la construcción de un nuevo bloque político capaz de hacerse con el poder es la precondición para enfrentarse a las otras crisis, tenemos que recordar que la actual crisis orgánica no está, en cierto modo, separada de las demás. Dado que la crisis del neoliberalismo se halla tan profundamente imbricada en la crisis coyuntural del coronavirus, en la crisis estructural de la reproducción social y en la crisis epocal climática, la construcción de un nuevo bloque como respuesta a la crisis orgánica implica necesariamente que estas otras crisis sean abordadas desde el principio.

Por tanto, la única manera de avanzar es mediante la elaboración colectiva de una respuesta que haga frente a todos los aspectos de la crisis articulada actual. A través de esta lucha, que se dará en toda una variedad de frentes distintos, es como podemos constituirnos en tanto que fuerza colectiva subjetiva, unificada y sin embargo diversa, capaz de gobernar esta crisis para cambiar el mundo.

La ilustración de cabecera es «Die Farbenkugel» (1810), de Philipp Otto Runge.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»no» min_height=»» hover_type=»none» link=»»][fusion_text][/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]