[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»no» min_height=»» hover_type=»none» link=»»][fusion_text]

Por Kim Stanley Robinson

Este texto fue publicado originalmente en la revista Commune con el título «Dystopias Now».

Las distopías son la otra cara de las utopías. Ambas expresan sentimientos en torno al futuro que tenemos en común: las utopías expresan nuestras esperanzas sociales; las distopías, nuestros temores. Hoy en día las distopías son muy populares, y no es de extrañar, pues tenemos muchos miedos acerca del futuro.

Ambos géneros poseen linajes antiguos. La utopía se remonta al menos hasta Platón y desde el principio tuvo relación con la sátira, un género aún más antiguo. La distopía es claramente un tipo de sátira. Se decía que Arquíloco, el primer satírico, era capaz de matar a la gente con sus improperios. Posiblemente las distopías tengan la esperanza de matar a las sociedades que retratan.

Desde hace tiempo vengo diciendo que la ciencia ficción funciona mediante una especie de acción doble, como las gafas que se usan para ver películas en tres dimensiones. Una de las lentes, la de la maquinaria estética de la ciencia ficción, retrata un futuro que puede llegar a suceder; es una especie de realismo proléptico. La otra lente presenta una visión metafórica de nuestro momento actual, como un símbolo dentro de un poema. Juntos, los dos puntos de vista se combinan y se convierten en una revelación de la Historia, extendiéndose de manera mágica hacia el futuro.

Según esta definición, dentro de la doble acción de la ciencia ficción las distopías actuales se asemejan sobre todo a la lente de la metáfora. Existen para expresar cómo nos sentimos en este momento y se centran en el miedo en tanto que sentimiento culturalmente dominante. La búsqueda de un retrato realista de un futuro que efectivamente pudiera tener lugar no forma parte del proyecto; le falta esa lente de la maquinaria de ciencia ficción. La trilogía de Los juegos del hambre es un buen ejemplo de ello; el futuro que muestra no es plausible, ni siquiera es logísticamente posible. No es eso lo que se está buscando. Lo que hace muy bien es retratar cómo perciben los jóvenes el presente, elevado, a través de la exageración, a una especie de sueño o de pesadilla. Dado que esto es lo típico, las distopías pueden ser consideradas como una clase de surrealismo.

Últimamente tiendo a pensar en las distopías como algo que está de moda, algo quizá perezoso, tal vez incluso complaciente, porque uno de los placeres de leerlas es la sensación de que, por muy malo que sea el momento actual, ni mucho menos es tan malo como los que padecen esos pobres personajes. Una emoción vicaria de consuelo mientras presenciamos/imaginamos/experimentamos las luchas heroicas de nuestros afligidos protagonistas. Enjuague y repita. ¿Esto es catarsis? Puede que más bien sea indulgencia y la creación de una sensación de seguridad por comparación. Una especie de Schadenfreude tardocapitalista y de nación avanzada por esos desafortunados ciudadanos ficticios cuyas vidas han sido destrozadas por nuestra propia inacción política. Si esto es cierto, la distopía es parte de nuestra más absoluta desesperanza.

Por otro lado, en ellas se expresa un sentimiento real, una verdadera sensación de miedo. Algunos hablan de una «crisis de representación» en el mundo actual, que tiene que ver con los gobiernos: que nadie en ninguna parte se siente adecuadamente representado por su gobierno, sin que importe el tipo de gobierno de que se trate. La distopía seguramente sea una expresión de ese sentimiento de desapego e impotencia. Ya que nada parece funcionar en el presente, ¿por qué no hacer saltar las cosas por los aires y empezar de nuevo? Esto implicaría que la distopía es una especie de llamada al cambio revolucionario. Puede que haya algo de eso. Por lo menos con la distopía se dice, aunque sea de manera repetitiva y sin imaginación, y tal vez de manera salaz: «Algo va mal. Las cosas no están bien».

Puede que sea importante recordar la presencia amenazadora del cambio climático como un desastre tecnosocial que ya ha comenzado y en la que van a estar sumidos los próximos dos siglos como una especie de factor sobredeterminante, sin importar lo que hagamos. Este periodo en el que estamos entrando podría convertirse en la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra y en la primera causada por la acción humana. En ese sentido, el antropoceno es una especie de distopía biosférica generada diariamente, en parte debido a la actividad cotidiana de los consumidores burgueses de literatura y cine distópicos, de modo que existe un realismo repetitivo y de pesadilla en el proyecto: no solo es que las cosas estén mal, sino que además somos nosotros los responsables de hacer que estén mal. Y es difícil no darse cuenta de que no estamos haciendo lo suficiente por hacer que las cosas vayan a mejor, así que las cosas además van a ir a peor. La acción política colectiva es necesaria para mejorar; la solución a los problemas va a requerir algo más que virtud o renuncia personales. La colectividad tiene que cambiar y, sin embargo, hay fuerzas que impiden que la colectividad lo vea: así pues, ¡he aquí la distopía!

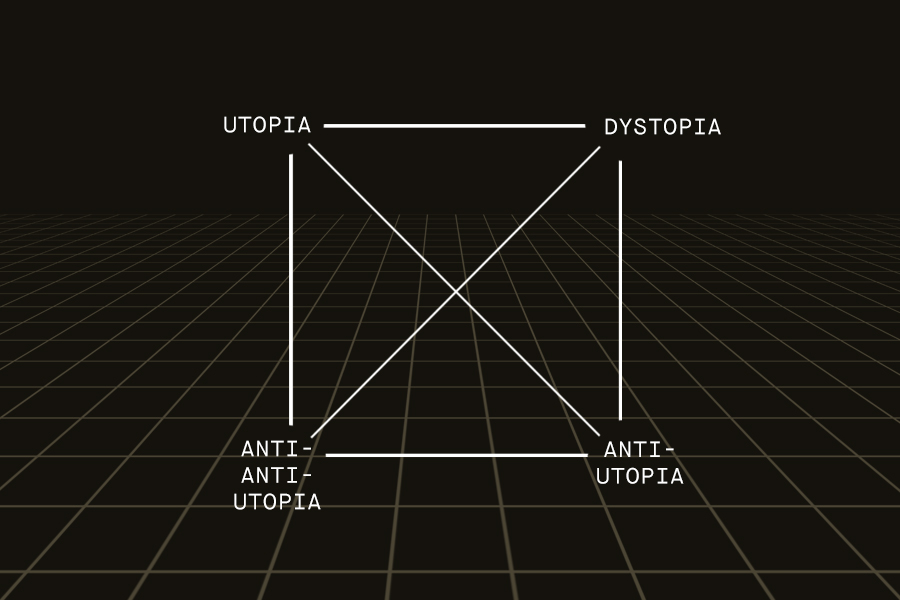

Es importante recordar que aquí utopía y distopía no son los únicos términos relevantes. Hay que usar el cuadro de Greimas y ver que la utopía tiene un opuesto, la distopía, y también un contrario, la antiutopía. Para cada concepto hay un no-concepto y un anticoncepto. Así que la utopía es la idea de que el orden político podría funcionar mejor. La distopía es el no: la idea de que el orden político podría empeorar. Las antiutopías son el anti: la idea de la utopía en sí misma es errónea y mala, y cualquier intento por mejorar las cosas terminará empeorándolas y creando intencionadamente o no un estado totalitario o algún otro desastre político del estilo. 1984 y Un mundo feliz son ejemplos recurrentes de estas posiciones. En 1984, el gobierno trata de manera activa de hacer infelices a los ciudadanos; en Un mundo feliz, el gobierno intentó hacer felices a sus ciudadanos, pero salió mal. Como señala Jameson, es importante hacer frente a los ataques políticos a la idea de la utopía, ya que suelen ser declaraciones reaccionarias en nombre de quienes en este momento tienen el poder, de aquellos que disfrutan de una utopía para unos pocos apenas disimulada a la vez que existe una distopía para la mayoría. Esta observación nos proporciona el cuarto término del cuadro de Greimas, que a menudo es misterioso pero que en este caso es perfectamente claro: hay que ser anti-antiutopista.

Una forma de ser anti-antiutopista es ser utopista. Es crucial seguir imaginando que las cosas podrían ir a mejor y, además, imaginar cómo podrían hacerlo. Aquí no hay duda de que hay que evitar el «cruel optimismo» de Berlant, que quizá consista en pensar y decir que las cosas van a mejorar sin hacer el esfuerzo de imaginar cómo. Para evitarlo, tal vez sea mejor recordar la cita de Romain Rolland que tan a menudo se atribuye a Gramsci: «Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad». O tal vez deberíamos renunciar por completo al optimismo o al pesimismo: tenemos que hacer este trabajo sin que importe cómo nos sintamos al respecto. Así que, ya sea por fuerza de voluntad o meramente por la situación de emergencia, nos obligamos a tener pensamientos e ideas utópicas. Este es el siguiente paso necesario después del momento distópico, sin el cual la distopía queda atrapada en un nivel de inmovilismo político que puede convertirla en una herramienta más de control y de que las cosas sigan como están. La situación es mala, sí, vale, ya basta; eso ya lo sabemos. La distopía ha hecho su trabajo, eso ya es pasado, quizá sea algo autocomplaciente quedarse atrapado en ese punto. Siguiente pensamiento: la utopía ―sea realista o no, y quizás sobre todo si no lo es―.

Además, sí que lo es: las cosas podrían ir mejor. Los flujos de energía en este planeta y la experiencia tecnológica actual de la humanidad son tales que físicamente es posible construir una civilización mundial ―es decir, un orden político― que proporcione alimento, agua, cobijo, ropa, educación y atención sanitaria adecuadas para los ocho mil millones de seres humanos al tiempo que asegura el sustento de todos los demás mamíferos, pájaros, reptiles, insectos, plantas y otras formas de vida con las que compartimos y cocreamos esta biosfera. Claro que hay dificultades, pero solo son eso, dificultades. No son limitaciones físicas que no podamos superar. Así que, dadas las complicaciones y dificultades, la tarea que tenemos por delante es la de imaginar formas de avanzar hacia ese lugar mejor.

Mucha gente se va a poner a replicar inmediatamente que esto es demasiado difícil, demasiado inverosímil, contradictorio con la naturaleza humana, políticamente imposible, antieconómico y demás. Que sí, que sí. Aquí está el cambio del cruel optimismo al pesimismo estúpido, o llamémoslo pesimismo cool, o simplemente cinismo. Es muy fácil oponerse al giro utópico evocando algún principio de realidad mal definido pero aparentemente omnipresente. A quienes les van mejor las cosas hacen esto todo el rato.

Evidentemente estamos entrando en el reino de lo ideológico, pero es que es donde hemos estado todo el tiempo. La definición de Althusser, que define la ideología como la relación imaginaria con nuestras condiciones reales de existencia, resulta muy útil aquí, como en todas partes. Todos tenemos ideologías, son una parte necesaria de la cognición, sin ellas estaríamos desvalidos. Así que la pregunta es: ¿qué ideología? Las personas eligen, incluso aunque no lo hagan bajo condiciones generadas por ellas mismas. Aquí, teniendo en mente que la ciencia también es una ideología, yo sugeriría que la ciencia es la ideología más potente para estimar lo que físicamente es posible hacer o no hacer. La ciencia es IA, por así decirlo, en el sentido de que la vasta inteligencia artificial que es la ciencia sabe más de lo que cualquier individuo puede saber ―Marx llamó a este saber distribuido «el intelecto general»― y continuamente reitera y perfecciona aquello que afirma, en un proyecto recurrente y continuo de automejora; una ideología muy poderosa. Para mi propósito aquí, solo apelo a la ciencia para afirmar que, si los distribuyéramos adecuadamente, los flujos de energía de nuestra biosfera proveerían de modo suficiente a todas las criaturas vivientes del planeta hoy en día. Esa distribución apropiada implicaría no únicamente tecnologías más limpias y, en última instancia, descarbonizadas, que son necesarias, pero no bastan. También tendríamos que redefinir el trabajo para incluir todas las actividades ahora llamadas de reproducción social, tratándolas como actos lo suficientemente valiosos como para ser incluidos de una manera u otra en nuestros cálculos económicos.

Una vida apta para todos los seres vivos es algo que el planeta todavía está en condiciones de proporcionar; tiene los recursos adecuados y el sol proporciona suficiente energía. En otras palabras, hay una cantidad adecuada; que haya suficiente para todos no es físicamente imposible. No será fácil de organizar, obviamente, porque se trataría de un proyecto civilizatorio total, que conllevaría tecnologías, sistemas y dinámicas de poder; pero es posible hacerlo. Esta descripción de la situación puede que no siga siendo cierta durante muchos años más, pero mientras lo sea, dado que podemos crear una civilización sostenible, deberíamos hacerlo. Si la distopía ayuda a asustarnos para que trabajemos más duro en ese proyecto, y quizás lo haga, entonces bien: distopía. Pero siempre al servicio del proyecto principal, que es la utopía.

KIM STANLEY ROBINSON es un célebre autor de obras de ciencia ficción que han sido traducidas a más de veinticinco idiomas. Entre sus novelas más conocidas se encuentran 2312, Aurora, la trilogía compuesta por Marte rojo, Marte verde y Marte azul, o su obra más reciente, Luna roja.

La ilustración de cabecera es «Dystopias», de Michael Kerbow.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.