[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»» type=»legacy»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»true» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_sizes_top=»» border_sizes_bottom=»» border_sizes_left=»» border_sizes_right=»» first=»true» type=»1_1″][fusion_text]

Por Kate Aronoff.

Este texto fue originalmente publicado bajo el título «The Death of the Fossil Fuel Industry Could Be Disastrous for Workers. Now’s the Time to Nationalise It» en Novara.

En 2020 todo ha entrado en crisis, y la industria fósil no ha sido una excepción. La West Texas Intermediate, la referencia del petróleo en Estados Unidos, entró brevemente en números rojos la pasada primavera, algo que muchos observadores de la industria consideraban imposible. Esto parecía señalar el principio de algo que se veía venir hace muchos años. Ahora la pregunta no es si la industria fósil morirá, si no cuando lo hará. Lo que no está claro es quién saldrá ganando.

La crisis se venía venir desde hace tiempo. Los bajos intereses tras la crisis del 2008 abarataron la deuda, y los contaminadores aprovecharon la ocasión. Los signos del desgaste se podían ver desde 2018, cuando los inversores empezaron a impacientarse con los productores de gas y petróleo, que de manera regular fracasaban a la hora de producir beneficios y gastaban dinero a un ritmo prodigioso. La crisis de la COVID-19 y las restricciones de movimiento impuestas para frenarlo han supuesto otro golpe, dejando a cientos de miles de personas sin trabajo y poniendo en grave riesgo los presupuestos de los estados dependientes de recursos naturales de todo el mundo.

El paquete de medidas que la Reserva Federal de Estados Unidos ha presentado como respuesta a la crisis ha sido una bendición para los productores de petróleo en apuros. Las empresas privadas de gas y petróleo vendieron 100.000 millones de dólares en bonos entre abril y septiembre. No solo se les incluyó en la lista producida por BlackRock de compañías de las que el estado compraría bonos, sino que además los productores de energías fósiles han recibido ayudas en forma de préstamos del estado y generosos recortes en impuestos, además de los 20.000 millones de dólares que se estima reciben cada año desde el gobierno federal y diversos gobiernos locales de los Estados Unidos.

Es difícil que el carbón repunte en Estados Unidos o Reino Unido. Pero con un generoso apoyo del estado no cuesta ver una recuperación, aunque sea temporal, de la industria del petróleo y el gas. Las compañías pequeñas quebrarán. Las empresas con mayores beneficios, que han invertido en automatización para aumentar los beneficios con menos trabajadores, absorberán a sus competidores menos afortunados. Cuando llegue la vacuna y la demanda de combustible reaparezca con el reinicio de la actividad, los intereses bajos pueden ser un incentivo para que los inversores abran la cartera. Los gobiernos que han prometido “reconstruir mejor” invertirán en expandir la producción de vehículos eléctricos, por ejemplo, con incentivos para los fabricantes, y en renovar viviendas financiando programas de formación. La energía limpia crea empleo y ahorra carbono, y ayuda a re-impulsar la economía. Pero cuando millones de personas tratan de recuperarse, despedidos de trabajos que ya no existen, la limitación de la industria que ayudó a apuntalar la última recuperación no será una medida muy popular. Especialmente en las zonas de Estados Unidos donde la recesión ha pegado más duro, y son políticamente sensibles para los demócratas a la hora de expandir y afianzar sus mayorías, desde Pensilvania a Texas.

Incluso con una recuperación de la industria fósil, la inestabilidad acecha. Este verano ExxonMobil perdió su lugar en el índice SxP500, un puesto que había ocupado durante casi un siglo; las compañías de gas y petróleo han visto reducido el valor de sus acciones en varios miles de millones de dólares, y los productores europeos han empezado a hablar como ecologistas radicales, debatiendo si la era del petróleo finalmente ha llegado a su fin. La próxima década supondrá una gran cantidad de deuda para los extractores que están en números rojos, y no parece que muchos puedan recuperar los beneficios de antes de la pandemia. Deseosos de salvarse a sí mismos, los ejecutivos de la industria fósil asentados en países que no han tenido gobiernos negacionistas del cambio climático durante los últimos cuatro años han aumentado sus promesas al planeta: han anunciado inversiones verdes simbólicas en ahorro de carbono y almacenamiento de hidrógeno, las cuales se quedan cortas. La empresa BP ha ido más lejos con la promesa de reducir en un 40% su producción para 2040. Aunque todo esto está muy bien, y es prueba del trabajo de los activistas medioambientales durante los últimos años, no es suficiente ni de lejos.

Alejar a la sociedad del consumo de energías fósiles requiere un equilibrio. El informe de Reducción de Producción 2020 de la ONU asegura que para evitar la catástrofe climática la producción de gas, carbón y petróleo debe descender cada año de aquí hasta 2030 un 3%, un 11% y un 4% respectivamente. En contraste, se espera que la producción de combustibles fósiles crezca un 2% cada año durante el mismo período. Con el paso del tiempo los pozos ya existentes producen menos combustible de manera natural, aunque los avances tecnológicos de los últimos años los mantienen productivos durante más tiempo. Esto significa que en las próximas décadas, mientras la industria se reduce de manera dramática, solo se necesitará una pequeña cantidad de producción de gas y petróleo para satisfacer la demanda de energía.

Con tantas compañías pidiendo ayuda, los gobiernos podrían limitarse a exigir acciones a cambio de apoyo, utilizando las competencias que el gobierno de Obama abandonó alegremente cuando rescató la industria del automóvil en 2009. Comprar un 51% de los principales productores de carbón, gas y petróleo resultaría relativamente barato, especialmente en Estados Unidos, como sugieren los expertos de Democracy Collaborative; la última capitalización total de ExxoMobile resultó en solo 173.000 millones de dólares. BP solo valía 73.000 millones. Comprar y reunir estas compañías bajo el paraguas de una compañía nacional de energía sentaría unos objetivos claros desde el principio: comenzar un declive controlado de las industrias del carbón, el gas y el petróleo que satisfaga las necesidades energéticas del país mientras las energías limpias se consolidan, a la vez que se asegura la manutención de los trabajadores y las comunidades durante esta transición. Con un mandato tan claro, las nuevas compañías nacionales, dirigidas al menos en parte por los sindicatos de la industria extractiva, podrían funcionar como núcleos de coordinación para que los trabajadores siguieran cobrando y encontraran nuevos trabajos mientras la producción se reduce. No tiene sentido echar a los ingenieros y demás trabajadores de sus puestos de trabajo cuando podrían ayudar a construir una industria sin carbono. Por ejemplo, en Estados Unidos estos trabajadores podrían dedicarse a taponar los 3,2 millones de pozos abandonados que actualmente emiten sin control a la atmósfera gases de efecto invernadero.

Más allá, los investigadores que ya se dedican a investigar combustibles bajos en carbono podrían asociarse con la Agencia de Investigación Avanzada de Proyectos Energéticos de Estados Unidos (ARPA-E en sus siglas en inglés) para desarrollar técnicas innovadoras de captura de carbono, que se pueden utilizar en el interés público, antes que ser secuestradas para el beneficio de los inversores de la industria de combustibles fósiles. La energía geotérmica, que podría cubrir el 20% de la demanda energética en Estados Unidos, también podría beneficiarse de la investigación del sector público. Consolidar estas energías requiere el material y la experiencia con las que los extractores de petróleo ya cuentan. No solo eso, las ingentes cantidades de dinero público invertidas en promocionar los combustibles fósiles podrían redirigirse al desarrollo de cualquier tipo de energías bajas en carbono.

Esta transición no puede darse de manera aislada en uno o dos países. Estados Unidos y Reino Unido, junto a sus innovadoras compañías energéticas nacionales orientadas al futuro, podrían ir un paso más allá y unirse, o por lo menos colaborar de buena fe, con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), abogando por una nueva era de multilateralismo energético capaz de enfrentar los retos del siglo XXI.

Desde que surgió como un bastión frente al imperialismo, la OPEP se ha convertido en un instrumento ideológico en occidente. En concreto, décadas de fervor nacionalista por parte de los políticos estadounidenses han dado a la nacionalización de combustibles una imagen propia de la guerra contra el terror: dictadores brutales, conspiradores y corruptos que odian nuestra libertad. La única alternativa durante mi vida ha sido la ideología que Donald Trump caracterizó acertadamente como “dominación energética”: incentivar la producción americana dedicando grandes cantidades de dinero público y recursos diplomáticos a las empresas de combustibles fósiles. Los políticos han insistido durante años: si no lo hacemos, los terroristas ganan.

Lo que es indiscutible es que la mayor parte de la producción de petróleo actual se da bajo el auspicio de compañías propiedad del estado. Estas empresas, por lo general, no suelen estar dispuestas a liderar la rápida transición desde los combustibles fósiles que según la ciencia necesitamos para evitar un calentamiento catastrófico. Desde luego los estados petroleros han establecido malas políticas, tanto interiores como exteriores, aunque la soberanía de recursos no puede entenderse como la principal causa de estas. Incluso en manos de gobiernos igualitaristas y de izquierdas, las riquezas petroleras no han supuesto un camino a un crecimiento amplio y sostenible. El hecho de que este año se espere que los ingresos por exportación de los miembros de la OPEP sean los más bajos desde 2002 no ayuda a promover las energías limpias entre sus sus miembros.

No sería justo decir que los estados petroleros actuales, tan variados como son, no han hecho nada para ganarse su mala reputación. Pero la propiedad pública debería considerarse una tecnología como cualquier otra. Puede usarse para fines igualitarios y de carbono cero o para la cleptocracia y las altas emisiones. Reino Unido y Estados Unidos no tienen las limitaciones objetivas a las que se enfrentan los países en los que la riqueza petrolera han favorecido políticas internas dañinas, pues ninguno de los dos depende de las exportaciones de combustible para mantener su economía a flote. Y cualquier líder que considere convertir los recursos fósiles en propiedad pública seguramente no lo haga con la intención de crear un estado petrolero. Y lo que es más importante: EE.UU y Reino Unido seguramente no tendrán que enfrentarse a golpes de estado respaldados por ellos mismos si nacionalizan sus recursos naturales.

La gestión pública y la nacionalización de los combustibles fósiles tienen una historia interesante en EE.UU y Reino Unido. El consorcio de la Comisión de Ferrocarril de Texas (TRC en sus siglas en inglés) junto a la compañía petrolera Seven Sisters, que incluía los restos del imperio de la Standard Oil, sirvió de modelo para la OPEP. La TRC estableció cuotas de producción restringidas en cada pozo para estabilizar los precios y conservar los recursos, y llegó a movilizar a la Guardia Nacional para parar la extracción. Y no fue hasta finales de los 80 que Margaret Thatcher privatizó British Petroleum y la industria carbonera de Reino Unido. El período desde mitad de los 80 ha sido testigo, por diferentes razones explicadas en profundidad por la historia reciente del petróleo, de un experimento radical con la gestión del carbono marcada por el libre mercado. Aunque la OPEP+ (que incluye a Rusia) puede golpear a los productores estadounidenses, como hizo la primavera pasada, no existe un “productor regulador” que pueda ocupar el lugar que los EE.UU y la OPEP han tenido durante el último siglo. En una era de caos climático, seguir adelante con la anarquía energética podría significar el caos, tanto a nivel nacional como global. No hay una alternativa fácil, pero si la OPEP actúa como una institución multilateral funcional con el objetivo de gestionar de manera equitativa el presupuesto de carbono mundial, conectando con sus raíces conservacionistas e internacionalistas, podría tener mucho poder a la hora de llevar a cabo una transición para alejar al mundo de los combustibles fósiles.

Sin una transferencia de recursos significativa, los países más dependientes de los ingresos por petróleo, a menudo los más vulnerables al cambio climático, y los grandes perdedores de los paquetes de ajuste estructural predatorios, se moverán a la perforación sin límites para pagar rápidamente su deuda nacional y los destrozos climáticos. La respuesta financiada por el FMI en Mozambique, rico en gas y petróleo, al ciclón Idai, nos da una imagen terrorífica de lo que está por venir. En EE.UU y Reino Unido, décadas de abandono de las inversiones públicas han provocado que las comunidades cuyos sustentos dependían de los combustibles fósiles, desde el carbón inglés hasta el oeste de Virginia, hayan virado hacia la derecha, y que no encuentren razones para apoyar a partidos de centro izquierda que no les ofrecen nada a cambio de sus votos. Un declive ordenado y controlado de la producción, la propiedad privada y la gestión global podrían evitar esta espiral de muerte que lleva hacia deudas trampa en el Sur y movimientos políticos revanchistas en el Norte. Con la llamada por parte de naciones con ideologías similares a un futuro económico y climático estable, la OPEP podría, si somos optimistas, ser un foro crítico para evitar que el mundo se hunda sin la economía del carbono.

Un nuevo multilateralismo energético puede sentar las normas para la economía global con un bajo consumo de carbono. Como han escrito Thea Riofrancos y Harpreet Kay Paul, entre otros, el fin de la producción de combustibles fósiles no supondrá el fin de la extracción. Las prometedores tecno-utopías en las que cambiamos nuestros coches de combustión interna por Teslas esconden nuevos horizontes de extracción, que repiten la destrucción social y ecológica que han definido la era fósil. Mientras los países del norte global buscan reducir y descarbonizar su demanda de energía, las compañías energéticas nacionales pueden desarrollar energías verdes con los metales que se pueden extraer de manera local a través de la minería y el reciclaje. El respeto por la soberanía de recursos significa, por ejemplo, que las minas de litio de Bolivia no son asaltadas por Elon Musk, sino que apoyan el desarrollo de energías masivas de bajo consumo. Si se crea con cariño, y con humildad por parte de los países ricos, una sociedad más ecológica también puede ser más decente.

Evidentemente, todo esto no puede pasar, ni pasará, en una burbuja. Cuando las bases energéticas de la economía global cambien, unas redes de seguridad fuertes serán la mejor protección para los trabajadores desplazados. Estas redes son imposibles de construir en los países que luchan por pagar sus deudas nacionales, que deberían ser canceladas. Las instituciones del acuerdo Bretton Woods que pueden llevar a cabo estos cambios deben de ser re-imaginadas junto a la dominación del dólar americano; no hay ni que decir que esto está a kilómetros del consenso actual en Londres y Washington. Dada la ubicuidad que tiene la gestión pública de la energía en todo el mundo, sin embargo, la nacionalización de BP o ExxonMobil podría ser más fácil de lo que parece. Si nacionalizar o renacionalizar las energías fósiles está a millas de distancia de las políticas actuales en Estados Unidos y Reino Unido, la alternativa es el infierno.

Kate Aronoff escribe en The New Republic y es autora del libro Overheated: How Capitalism Broke the Planet – and How We Fight Back (2021).

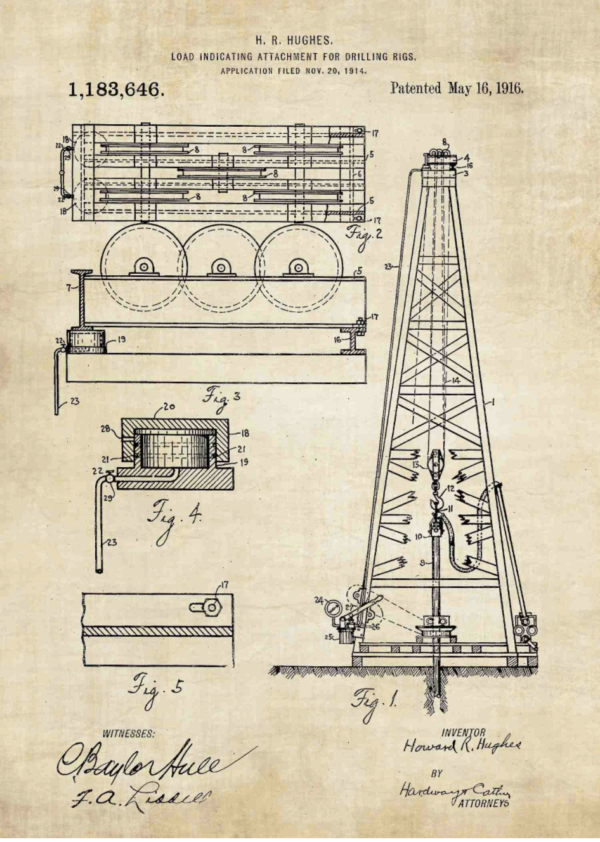

La ilustración de cabecera es una imagen de la patente del pozo de petróleo perforador inventado por Howard. R. Hughes en 1916.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.