[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»» type=»legacy»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»true» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_sizes_top=»» border_sizes_bottom=»» border_sizes_left=»» border_sizes_right=»» first=»true» type=»1_1″][fusion_text]

Kim Stanley Robinson es uno de los autores de ciencia ficción más importantes de las últimas décadas. Tiene una voz particular, en la que se trenza la corriente fría de la ciencia ficción más científica o dura con la más cálida de la preocupación por las personas, presente en la fantasía utópica. Dos de los temas que vertebran su amplia obra (de la cual se puede destacar la trilogía de Marte, Aurora y Nueva York 2140) son la lucha por futuros mejores y más justos, y la amenaza del cambio climático. Recientemente ha publicado en inglés The Ministry for the Future, en el que aborda el paso del presente a un futuro mejor para la mayoría. Hablamos con él sobre el libro y el lugar que ocupa en su obra, sobre la inutilidad de los multimillonarios y sobre la relación y la distancia entre ficción y acción política.

P. El ministerio para el futuro es el último de tus libros en el que tratas el cambio climático. Ya te habías peleado con este asunto en casi todos ellos, desde la serie Ciencia en la capital hasta la serie de Marte, Aurora y, por supuesto, Nueva York 2140 (todos en editorial Minotauro). Pero este es el primero –y, hasta donde sabemos, uno de los primeros de cualquier autor– que aborda el cómo llegamos al futuro desde el presente. ¿A qué se debe?

R. Es muy común en la ciencia ficción y la ficción utópica presentar una sociedad futura, y que la historia que lleva al tiempo de esa sociedad desde nuestra propia época se cuente explícitamente en la historia, o que sea sugerida y el lector tenga que deducirlo a partir de pistas, como en una historia de detectives. Es uno de los juegos a los que puede jugar la ciencia ficción. En la ficción utópica esto sirve para dejar un espacio en el tiempo para que la sociedad buena nazca. En la Utopía de Tomás Moro este hueco incluso tiene un nombre, La Gran Fosa, que los habitantes de Utopía cavan en la península para convertir su tierra en una isla. El nombre representa ese hueco en el tiempo.

En la mayor parte de mis novelas he jugado a esto, y lo he disfrutado, pero me he ido convenciendo de que pensar en un orden social mejor es bastante fácil –la parte difícil es pensar en formas de llegar a él desde donde estamos, y este es un nicho que está más o menos vacío en la ecología de historias que nos contamos.

Esta vez decidí contar la historia de una forma de llegar a una civilización mejor, a partir más o menos del presente, y hacerlo de forma que el lector pudiera, quizá, creérselo.

P. En realidad, el libro no va de ahora al futuro, sino que empieza en un futuro próximo en el que millones de personas han muerto a causa de una ola de calor en la India. El primer capítulo del libro, que podría funcionar como un panfleto político en sí mismo, es una de las lecturas que más hemos sufrido y disfrutado en mucho tiempo. ¿Fue difícil escribirlo? Ya has mencionado, en otras entrevistas y charlas, que los golpes de calor pueden ser uno de los peligros climáticos más inminentes para las personas.

R. Fue difícil de escribir, y pasé miedo. Normalmente escribo de modo cómico, y me centro en las posibilidades utópicas. No es que otras veces haya evitado tratar las partes oscuras de la historia, pero esta iba más allá de lo oscuro. El problema es que podría ocurrir, muy fácilmente. Estamos casi llegando a las temperaturas de bulbo húmedo que implican estos desastres, ya se han registrado brevemente, una vez a las afueras de Chicago, pero más a menudo en los trópicos, en particular alrededor del Golfo Pérsico y en la llanura del Ganges. Así que pensé que si lo escribía lo bastante vívidamente, podía ser una bofetada al lector, clavarle una aguja en el ojo, o incluso en el corazón, algo que dejara un poso. Y eso podría tener, quizá, un efecto positivo más tarde.

P. A partir de ese inicio, y con los inevitables reveses, la historia avanza siguiendo una línea que podríamos calificar de esperanzadora. ¿Cómo ves las acciones del Ministerio para el Futuro, comparadas con tus propias esperanzas en el futuro?

R. Espero que lo hagamos aún mejor en el mundo real. Me explico: esto es sólo una esperanza, pero desde que comenzó la pandemia, creo que la gente ha mejorado su capacidad de imaginar lo mal que podrían ir las cosas si no lo hacemos mejor. Y las cosas que escribí en el libro como si fueran a ocurrir en la década de 2030 o 2040, ¡están empezando a hacerse ahora mismo en 2021! Algunos lectores incluso han comentado esto, diciendo que por qué soy tan pesimista, ¡ya estamos haciendo algunas de estas cosas buenas! Es cierto que también hay lectores que consideran el escenario de este libro como ridículamente optimista. Pero el caso es que es solo un escenario. El abanico de futuros posibles que se extienden desde ahora abarca toda la gama que va desde la catástrofe total hasta una civilización próspera, justa y sostenible para todas las criaturas. Lo que intenté fue hacer de esta novela una especie de mejor escenario posible, pero en el que todavía se pudiera creer, tal vez.

P. En cuanto a las cosas que ya están mejor en nuestro presente que en el libro, hemos pensado en las protestas masivas de la India. También hay muchas cosas que parecen mucho más sombrías, como la negativa de los gobiernos a evitar la muerte masiva por COVID-19, utilizando la economía como excusa, incluso en un momento en el que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que la vida debe tener prioridad. ¿La respuesta a COVID-19 ha afectado de algún modo a sus posiciones?

R. Ha sido un panorama muy variado. En algunos aspectos la respuesta ha sido sorprendentemente buena: el nivel general de consenso social, y la respuesta científica al coordinar un estudio tan grande del virus y la creación de vacunas. Luego ha habido partes malas, de mantener la presión económica sobre la gente en lugar de suspender la deuda, etc. En el batiburrillo de respuestas ha sido difícil saber qué pensar. Creo que este año nos dirá mucho. Puede ser que aprendamos lo suficiente de la pandemia como para que hagamos la década de los 2020 mejor de lo que la habríamos hecho sin ella. Un pequeño resquicio de esperanza.

P. En el libro hay una gran variedad de personajes, tanto en posiciones como en motivaciones. Y casi todos ellos se presentan como razonables, todos tienen algo de verdad. Es posible entender por qué los banqueros centrales tienen objetivos conservadores, por qué hay personas que deciden acabar con sus oponentes políticos, por qué los tecnócratas van más allá de su misión estricta para salvarlo todo. Sin embargo, creemos que es justo decir que, al final, las posiciones un poco más moderadas ganan frente a las directamente radicales, aunque estas últimas tengan una profunda influencia sobre las primeras. Un poco como el dilema entre rojos y verdes en la Trilogía de Marte. ¿Refleja esto la forma en la que piensas que se produce el cambio social?

R. Puede que sí, me parece una descripción interesante, y seguramente correcta. Una cosa parece segura: hay gente que no lo ve como yo, y trabajará por causas que me parecen profundamente antivida. Eso me parece misterioso, pero la ideología es algo muy poderoso, y como dice mi libro, todos tenemos una ideología. La mayoría de las veces, la gente se las arregla para convencerse de que tiene razón. Pocos hacen cosas malas sabiendo que son malas; hay algunos así, pero los consideramos enfermos. En su mayor parte, la gente siempre tiene sus razones. Por eso, como novelista, me gusta tratar de imaginar lo que piensa el otro, y hablar en nombre de personajes con los que quizá no esté de acuerdo. Cuando las cosas van bien, mis personajes pueden darme algún susto.

P. En el libro la violencia política de todo tipo tiene un papel destacado. Se presenta como una reacción a la «violencia lenta» que se ejerce a diario contra la gran mayoría de los habitantes del planeta, los más vulnerables. Una cosa que nos ha llamado la atención es que en muchos casos parece ser asombrosamente eficaz: las operaciones selectivas tienen efectos masivos en industrias enteras, en algunos casos básicamente destruyéndolas. No leemos casi nada sobre los posibles inconvenientes de esta táctica. ¿Por qué decidiste presentar las cosas de esta manera? ¿Para epatar? ¿Por alejarte un poco de la forma típica en que aparece la violencia política en la ficción?

R. Es una buena pregunta. Entiendo lo que quieres decir, y supongo que estaba pensando que si la gente estaba lo suficientemente enfadada como para recurrir a la violencia política, como una especie de resistencia contra la injusticia, sería mejor que la violencia estuviera dirigida a tener un efecto final positivo, en lugar de simplemente hacer saltar por los aires las esperanzas de los inmisericordes mediante un intenso contragolpe de los poderosos. Probablemente debería haber distinguido mejor entre la violencia contra la propiedad y la violencia contra las personas, ya que personalmente creo que el sabotaje sería mucho más fácil de justificar que la violencia contra las personas. En cualquier caso, los personajes de esta novela no buscan mi aprobación. De nuevo, a menudo se trata de una expresión de miedo por mi parte: si no lo hacemos mejor que esta gente, nosotros también seremos objeto de este tipo de violencia selectiva, o incluso peor.

P. En cuanto a la serie de soluciones propuestas, parece que has cogido un poco de casi todas partes: la geoingeniería de los «ecomodernistas”, el rewilding y el nuevo contrato con la vida animal de los ecologistas radicales, el carboncoin de los economistas heterodoxos y la comunidad del código abierto. Esta última idea nos interesa especialmente. En el libro, el Ministerio consigue convencer a los bancos centrales para que lo respalden, pero se insinúa que un camino alternativo podría ser que la gente de a pie lo hiciera sola, al menos al principio. ¿Ves esta última vía como una forma posible de tener algo así como una moneda de carbono?

R. Creo que es más probable que tenga éxito si los bancos centrales lo respaldan, y he observado que a día de hoy bastantes banqueros centrales de todo el mundo han mencionado el quantitative easing del carbono de forma más o menos positiva, principalmente diciendo que si sus gobiernos les dijeran que lo hicieran, creen que podrían hacerlo. Para la gente corriente, no estoy seguro de que comerciar con una criptodivisa de forma ajena al dinero fiduciario diera suficiente confianza. El dinero es un asunto muy serio, y la confianza entre extraños es difícil de generar y mantener. Me parece que toda la civilización tiene que estar detrás de ese esfuerzo, que esa confianza es justamente uno de los ingredientes principales en cualquier civilización exitosa. Lo damos por sentado, se convierte en algo hegemónico y no se examina, es como una alucinación con la que todos estamos de acuerdo, como en el hipnotismo. Si se mira con demasiada atención, puede parecer demasiado inverosímil para creer en él, por lo que la gente pasa de largo. Una innovación radical puede hacer que nos fijemos demasiado; quizá sea mejor utilizar las herramientas que ya tenemos a mano, como el dinero fiduciario y los bancos centrales.

P. Hablar de grandes ideas lleva, por desgracia, a hablar de grandes hombres. En tu libro, los multimillonarios no desempeñan ningún papel importante, aparte de ser secuestrados en Davos. ¿Por qué? ¿Es esto representativo de cómo ves su papel en nuestro futuro?

R. Sí, no tengo fe en ellos. No deberían existir, y no tienen suficiente dinero y poder para hacer algo importante a nivel sistémico. Las organizaciones benéficas suelen ser mecanismos de evasión fiscal en su mayor parte, y sería preferible tener una fiscalidad progresiva, y normas de propiedad diferentes, para empezar, que limitaran la riqueza personal y también el tamaño de las empresas. Además, y de forma aún más obvia, debería haber un suelo de ingresos por debajo del cual nadie pudiera caer. Este tema de la paridad salarial se discute en las cooperativas, y de hecho la lista de valores cooperativos que el movimiento ha generado es un llamamiento a un post-capitalismo que comienza dentro del sistema actual. Lo adecuado como base, y luego diez veces lo adecuado como techo, la llamada relación salarial de diez a uno. Esa es una buena meta para comenzar a trabajar.

P. Cierto. No queríamos decir que tuviéramos fe en los millonarios, nos referíamos más bien a que fueran esas personas que en tu libro «lucharían contra la vida». El último presidente de EE.UU. era una persona muy rica, y en general creemos que los multimillonarios tienen más influencia social de lo que su riqueza, por extrema que sea, podría sugerir. Hoy en día, Elon Musk es lo más parecido a un villano del tipo de James Bond, y establece el estándar para todo tipo de comportamientos antisociales que la gente replica. Y, sin embargo, en el libro la mayoría de los grandes acontecimientos están determinados por los Estados, las grandes empresas y otros actores colectivos. Esto, de nuevo, es refrescante comparado con la mayoría de la ficción, pero probablemente no es la forma en que mucha gente experimenta la política.

R. Estoy de acuerdo en que existe una especie de cultura de la celebridad en la que los multimillonarios aparecen como héroes y/o villanos, y es cierto que las historias, al estar basadas en los personajes, tenderán a centrarse en esas personas. Megafauna carismática y todo eso. Pero para mí esto no es más que una distracción de la política real. Me encantaría ver niveles impositivos realmente progresivos, tanto contra las personas como contra las corporaciones, de tal manera que se acabara con los multimillonarios. Podríamos llamarlo «El gran corte de pelo».

P. Alejándonos del libro, has escrito bastante sobre las utopías… pero no parece que te interese describirlas en tus libros. La búsqueda de algo mejor y la constatación de que esa búsqueda no tiene fin parece ser uno de los motores de tus historias… Estamos pensando en Aurora, que es todo lo sombrío que puede ser un libro (y bastante original en su giro argumental, que rompe con la ciencia ficción tradicional)… pero tiene uno de los finales más bonitos que hemos leído. Además, haces algo que muy pocos autores hacen: retconear tus propias historias. Aurora borra un poco la trilogía de Marte, Luna Roja se basa en Nueva York 2140, pero corrige algunos de sus argumentos, y El Ministerio hace lo mismo con Luna Roja… ¿Siempre te lo has planteado así?

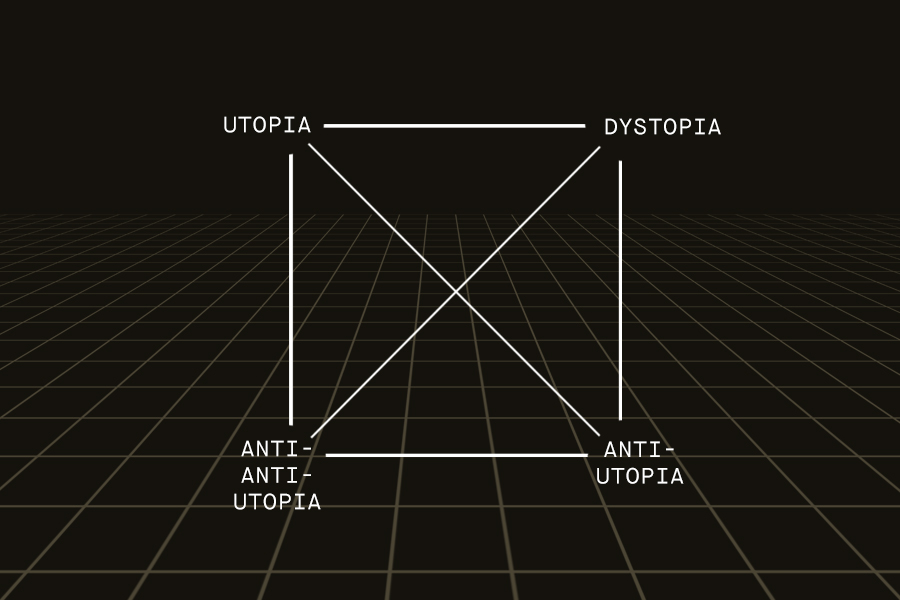

R. Gracias por lo de Aurora. Desde Pacific Edge he intentado redefinir la utopía como un nombre para un proceso dinámico en la historia en el que las cosas mejoran. H.G. Wells inició esta redefinición, pero la connotación popular como un estado final perfecto, probablemente sacada de Platón o de Moro, mantiene su lugar central en el imaginario popular. Pero trabajar en esa redefinición me da historias que contar. Y sí, me gusta retomar los problemas de una novela y ver si puedo volver a plantearlos de otra manera, en una obra posterior. Tanto 2312 como Aurora se burlan de la historia de mi trilogía de Marte de formas que me hacen gracia: en 2312 pasan por Marte sin detenerse, y lo maldicen o murmuran «he oído que es un lugar interesante», y así sucesivamente, es una especie de juego para los lectores que han estado conmigo desde antes. Y cuando escribí Aurora, las noticias de Marte habían cambiado la situación material en ese lugar de tal manera que se necesitaba una nueva historia –terraformar el lugar, sí, sigue siendo un buen proyecto, pero es probable que lleve diez mil años–, pero ¿y qué? Luego, en cuanto a las finanzas, para cuando escriba una nueva novela habré aprendido más y el mundo habrá cambiado. Sería horrible estar atrapado en mi propia historia del futuro tratando de hacerla coincidir con las otras historias –creo que Heinlein y Asimov estaban atrapados en ese tipo de proyecto, era quizá un signo de los años cincuenta americanos, el deseo de que las cosas no cambiasen nunca. Sigo encontrando nuevos puntos de vista. Ya me han señalado errores en El Ministerio para el Futuro que me gustaría arreglar en alguna historia posterior. Eso sí, en historias más cortas.

P. Mencionas que te han señalado errores, y que hay cosas que ahora cambiarías, o que harías de manera diferente en continuaciones. Tenemos curiosidad, ¿podrías mencionar algunas de esas cosas?

R. Bueno, prefiero no hacerlo. Pero puedo decir que la gente me ha enseñado que vender tus datos en internet no es una buena idea, independientemente de cómo se configure; y también me han dicho que la Captación Directa del Aire debería haber tenido más protagonismo, lo que creo que quizá sea correcto. Pero estas son sólo algunas de las cosas más pequeñas.

P. Volviendo al pensamiento utópico, parece que está renaciendo en la anglosfera, y también en España. Tanto con un rechazo militante de la desesperanza en la ficción (el hopepunk, la ficción climática optimista…) como con, al menos, la intención de plantear planes políticos ambiciosos, como el Green New Deal. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?

R. Yo también lo veo así y creo que tiene sentido. La distopía puede ser un pesimismo de moda, un intento de parecer inteligente siendo cínico, etc. Tiene su propósito, pero la utopía es mucho más esperanzadora, y la gente quiere historias esperanzadoras. Así que veo todo el hopepunk, el solarpunk y la ficción climática positiva como una reacción instintiva a nuestra peligrosa situación. Soy mayor y mis grandes contemporáneos utópicos, Le Guin e Iain Banks, han muerto, así que me gusta ver a los escritores más jóvenes recoger la antorcha. En ese grupo, me gusta el trabajo de un colega joven, Andrew Hudson. Es un género pequeño, pero nunca desaparecerá. Cory Doctorow ha tenido una gran presencia y ahora hay nuevos escritores, más jóvenes que él. Espero que haya más de este tipo de ficción.

P. El estilo del libro es fragmentario. Hay muchos capítulos cortos autocontenidos con historias aisladas, o mini ensayos. Algunos de ellos recuerdan a los pronunciamientos de Ubik en la novela de Philip K. Dick, en los que una entidad no humana habla de forma ominosa (a veces también divertida). Es un gran contraste con las novelas anteriores, que eran mucho más tradicionales en su estructura. ¿Se trata de un intento de hacerla más contemporánea a un mundo en el que las ráfagas cortas de información que dominan la forma en que nos relacionamos con la vida?

R. Bueno, veo la naturaleza fragmentaria de la lectura y la vida social contemporáneas, pero como novelista me gusta asentarme en un texto y quedarme con él, profundizando en su mundo. Pero la forma de la novela puede acoger todo tipo de material dentro de sí, y el juego de formas es algo que me gusta mucho. Recuerdo esos pequeños anuncios de Ubik en la novela de PKD, que eran divertidos y arrojaban un tono ominoso sobre la novela. Eso encajaba con una tradición de la ciencia ficción de los años 50 en la que se sacaban entradas de la Enciclopedia Galáctica, etc., para dar antecedentes, contextualizar (algo que también ocurre en Dune). Luego Brunner utiliza el formato de la trilogía USA de Dos Passos, de hilos trenzados de diferentes tipos de historias, marcadas como tal. Yo utilicé ese mismo formato en 2312, y lo disfruté mucho. En realidad, casi todas mis novelas tienen un hilo argumental secundario encajado en la línea principal; esto fue a propósito en Las tres Californias, y he vuelto a él en los prefacios en cursiva de cada capítulo de la trilogía de Marte, que también está en Tierra verde. Y en los capítulos del bardo en Años de arroz y sal. Rara vez he recurrido a una sola narración, pero cuando lo he hecho, como en Chamán, también se convierte en un recurso formal destacado, al menos para mí. En el caso de Ministerio, tenía mucha intención de hacer un juego de formas en el que cada capítulo, cuando comienza, no se sabe qué tipo de texto será, o de quién tratará, etc. Dado lo sombrío de gran parte del material, pensé que tener un juego así sería un alivio y un placer.

La ilustración de cabecera es «Osos en Marte», de Damir Raufovich Muratov (1967).

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]