Por Thea Riofrancos.

Este texto fue originalmente publicado bajo el título «Seize and Resist» en The Baffler.

La globalización está siendo asediada desde todos los flancos. Resulta difícil precisar cuándo empezó el conflicto: el concepto —y el proceso al que se refiere— casi es indistinguible de la polémica que lo rodea. El 1 de enero de 1994, el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, fue también el día que el EZLN le declaró la guerra al gobierno mexicano. En el año 1999 apareció en Estados Unidos el movimiento altermundista en la Batalla de Seattle; en el sur, aquello llegó a su punto álgido con el Foro Social Mundial de 2005 en la ciudad brasileña de Porto Alegre, que contó con la participación de quince mil personas. Unos años más tarde, el «movimiento de las plazas» ocupó espacios públicos desde El Cairo a Nueva York pasando por Atenas. Estos hechos coincidieron con toda una etapa de movimientos de resistencia al libre comercio y a la hegemonía estadounidense en Latinoamérica, que culminó con el giro a la izquierda, que a su vez precedió a la dispersión global de los populismos de izquierdas y derechas que, aunque diametralmente opuestos en sus diagnósticos, apuntaban a las insípidas políticas de gestión de las democracias de mercado.

Y aquello fue solo el comienzo. Después de sobrevivir a la inestabilidad causada por los movimientos sociales y las crisis financieras, el destino de aquella utopía en torno a una Tierra aplanada —el sueño de una humanidad global conectada entre sí a través de las nervaduras de un comercio pacífico, de la comunicación digital y de las instituciones internacionales, con la protección del benévolo imperialismo estadounidense— entró en otra fase de incertidumbre. Hubo varios continentes en los que el nacionalismo de derechas, nutrido por el neoliberalismo, se hizo con el poder estatal. Tuvieron lugar guerras comerciales, se abandonó el multilateralismo y se reconfiguraron las alianzas históricas. La integración global ya estaba en su punto más bajo cuando en China surgió el coronavirus para después expandirse por todo el mundo gracias a los canales de interconexión transnacional. Se paralizaron las cadenas de suministro, que tienen su base en una circulación sin fricciones y en la producción just in time; mientras tanto, los líderes políticos de todo signo ideológico lamentaban la «dependencia» no solo de China, sino de una producción globalmente dispersa, que se encarga de fabricarlo todo, desde lo más superficial (la moda) a lo más esencial (los equipos de protección). En su lugar, apelaron a una «relocalización» de las cadenas de suministro, a la reducción de la escala productiva a niveles domésticos y regionales y a mantener el equilibrio entre la eficiencia económica y las recientes exigencias de salud pública. ¿Estamos contemplando el ocaso de la globalización?

Como siempre ocurre en el capitalismo, las apariencias engañan. Desmantelar los procesos mundiales de extracción, producción, distribución y finanzas sería una tarea extremadamente compleja. Estos procesos están mediados por tecnologías de transporte (contenedores, tránsito intermodal) e informática (IA, aprendizaje automático, robótica); organizados en geografías económicas diversas (corredores, pasarelas, clústers, zonas económicas especiales); estructurados por relaciones interempresariales e intraempresariales en desarrollo (deslocalización, subcontratación, reintegración vertical) y formas de poder mercantil (monopolios y monopsonios); y, en última instancia, vienen posibilitados por la autoridad estatal, que pone a su disposición la infraestructura logística y regulatoria que requieran y su aparato represivo para defender a toda costa el flujo de mercancías. El «capitalismo desglobalizado» roza el oxímoron. Desde sus albores, con en el comercio de esclavos transatlántico y la desposesión indígena, la lógica del beneficio viene ejerciendo una fuerza centrífuga; el anhelo de acumulación es espacialmente totalizador. En la teoría el capitalismo puede ser cualquier cosa, pero el capitalismo realmente existente siempre ha confiado en la desvalorización globalmente desigual del trabajo y la naturaleza, en el sacrificio de las vidas y los ecosistemas más remotos en el altar de la producción incesante y en la expulsión continuada de poblaciones que o bien sobran o bien son superexplotadas.

El repliegue nacionalista es, por tanto, una fantasía, pero las fantasías pueden ser políticamente muy potentes: en la práctica, la exigencia de «traer de nuevo la producción a casa» es el presagio de un mundo sombrío con políticas migratorias aún más duras y cadenas de suministros cada vez más protegidas por la violencia estatal. Hoy la tarea de la izquierda es la de comprender la escala fundamentalmente planetaria del capitalismo global —y los horizontes planetarios de nuestros proyectos transformadores—. Es esta interdependencia planetaria —su realidad brutal y su posibilidad emancipatoria— lo que Martín Arboleda describe con rigor y generosidad en Planetary Mine. Territories of Extraction Under Late Capitalism (Verso Books, 2020). Y, al hacerlo desde la atalaya de las vastas zonas de extracción que se extienden desde Chile hasta China —minas, refinerías, puertos, barcos, centrales eléctricas, centros de procesamiento de datos y ciudades enteras que funcionan como centros logísticos para el capital—, Arboleda no solo coloca la periferia en el centro, sino que le da la vuelta a nuestro depauperado vocabulario espacial. Los márgenes del sistema mundial no están ni mucho menos atrasados: en ellos se ponen en práctica las técnicas de explotación más novedosas y son la vanguardia de los futurismos subalternos.

Leviatán fragmentado

Hay fragmentos de esta mina planetaria por todas partes. Dada la procedencia de los materiales utilizados como accesorios para fontanería, cableado eléctrico, ventanas y demás, los paisajes urbanos son «minas invertidas»: los rascacielos no solo son levantados con materiales minerales; su construcción es posible gracias al alumbrado, la ventilación y los ascensores que originalmente fueron inventados para la industria de la extracción subterránea. Los fragmentos también están presentes en las «prácticas y costumbres casi imperceptibles que […] tejen juntas la fábrica de la vida cotidiana»; tierras raras, litio, cobalto, níquel y cobre son ingredientes esenciales para un sinfín de dispositivos electrónicos. La mina planetaria permite que tengan lugar nuestros encuentros románticos y nuestras rutinas de ejercicio, así como los extendidísimos ámbitos de la vigilancia estatal y la disciplina laboral.

El progreso tecnológico es el producto y el instrumento de la extracción. Es gracias al «salto cualitativo en […] la robotización e informatización» por lo que la frontera extractiva sigue extendiéndose y ya alcanza las impresionantes cimas de los Andes que se ciernen de modo amenazador en Planetary Mine y, de una manera más especulativa, llega también a los tesoros minerales del fondo oceánico y a los depósitos extraplanetarios de los asteroides más cercanos. Los minerales sirven para alimentar las máquinas que, a su vez, extraen más minerales. El trabajo humano —ya sea el trabajo degradado en los sectores de servicios informales que proliferan alrededor de las minas y los centros logísticos, o el cada vez más proletarizado trabajo profesional de ingenieros y programadores— funciona como un apéndice del aparato técnico. El ritmo de automatización se ha acelerado con el crecimiento del comercio entre Latinoamérica y China, cuyo volumen se multiplicó más de tres veces entre 2000 y 2011. Buena parte de este comercio es el de minerales, soja, petróleo y carne de vaca, lo que conforma una densa red de «interdependencias sociometabólicas» entre estas dos regiones. Para dar una idea de la escala, cabe mencionar el Valemax, «el segundo barco carguero más grande del mundo», con capacidad para transportar 450.000 toneladas de peso muerto, y que transporta carbón de China a Brasil y porta hierro en el viaje de vuelta. La descripción de Arboleda representa un culmen industrial, «aterrador e imponente» a partes iguales, que recuerda el bestiario victoriano de los vampiros y los monstruos de Frankenstein, aunque ahora actualizados a cíborgs, como los «megabulldozers» robotizados capaces de «operar en condiciones de gran altitud, nula visibilidad y condiciones atmosféricas adversas».

Por supuesto, es solo en combinación con el trabajo como estas máquinas adquieren su fuerza vital. Desde 1992, cuatrocientos millones de campesinos chinos han sido forzosamente «descampesinizados» para que empezasen a trabajar en las fábricas, pero también en la otra costa del Pacífico los campesinos y los pueblos indígenas son expulsados de sus tierras. A este proceso Marx lo llamó «acumulación primitiva»: la forzosa separación de las personas de sus medios de subsistencia, empujándolas así al trabajo asalariado y al nexo a través del dinero. Estos cambios en la estructura de clases no se desarrollan en paralelo, sino que están relacionados entre sí. La reproducción de la clase obrera china depende de la desposesión de los campesinos latinoamericanos, y la deforestación, la contaminación y las epidemias de cáncer que implican la extracción rapaz y la megaagricultura. La condición de subordinación que comparten es, para Arboleda, una de las claves para las condiciones compartidas de su emancipación: los trabajadores chinos y chilenos tienen más en común entre sí que con sus respectivas clases dominantes. Y, en lo que sirve como un útil correctivo a los tropos sinófobos, China no debería ser vista como un hegemón manipulador y conspirador obcecado con la dominación mundial. Más bien, y parafraseando a Stuart Hall, el imperialismo es la forma que a través de la cual es vivido el capitalismo. Desde este punto de vista, el papel de la banca y de las empresas chinas en la expansión de la frontera extractiva es una expresión de un proceso de carácter global.

Desde esta perspectiva planetaria, las categorías de «centro» y «periferia» de la teoría tradicional del sistema mundo no cuadran en tanto que unidades con delimitaciones nacionales. Más bien se dan en una relación fractal que se repite a distintas escalas. Arboleda pone el foco en lo urbano. En Chile, la mina planetaria se despliega a través de un «asombroso, árido y fracturado paisaje urbano», la desértica región del norte «en la cual se dan la mano la riqueza y la miseria». La ciudad de Antofagasta constituye un nodo clave en la economía minera; su espacio urbano funciona como infraestructura para posibilitar «el flujo, la conectividad y la velocidad» en las cadenas de suministro de la minería. Bajo la circulación sin costuras de productos, trabajo y capital hay un «frenético movimiento de grúas portuarias, buques de carga, trenes, camiones y trabajadores industriales». Tanto los trabajadores como las ciudades existen para servir a lo que el difunto académico marxista Moishe Postone llamó la «rueda» de la acumulación. Los paisajes y el trabajo están íntimamente vinculados: el mismo entorno artificial transformado por la extracción intensiva en capital y las infraestructuras logísticas de apoyo es lo que produce el llamado «trabajador colectivo», un organismo internamente heterogéneo que comprende ingenieros y trabajadores domésticos, programadores y camioneros que residen en un espacio segregado de torres brillantes y contaminados poblados chabolistas.

La otra cara de tener un flujo de bienes sin sobresaltos es la incesante precarización de los trabajadores. Esta condición es experimentada tanto en el trabajo (la mayoría de los estibadores chilenos tiene contratos temporales) como en la esfera habitacional, donde predominan asentamientos urbanos inseguros. Y el lugar del estado es el de ensamblar estos «espacios escleróticos» al «aparato mecánico autónomo» de la logística de la cadena de suministro. La regulación tecnocrática y la fuerza represora son lo que hacen que la rueda no se detenga.

Los cuellos de botella del capital

Es el poder del estado lo que establece las condiciones para el capitalismo. En Chile, el marco legal heredado de la brutal dictadura neoliberal de Augusto Pinochet (1973-1990) transformó el agua en una mercancía, privatizó compañías estatales y estableció un sistema de concesiones mineras que permitía la expropiación de las tierras de campesinos y pequeños propietarios. En el proceso, se transfirieron a los capitalistas vastos depósitos de gran riqueza natural, poniendo los cimientos del llamado «milagro económico chileno». El surgimiento de la propiedad privada y el intercambio mercantil fueron de la mano de una violenta «lógica de la expulsión», gracias a una legitimidad estatal basada en el aislamiento institucional de los tecnócratas respecto al dominio de la violencia militar. Pero el desarrollo de la fuerza extraeconómica no es solo una aberración histórica, es también un garante permanente de la «libertad económica». La unidad organizativa del estado y el capital se expresa en «camiones de policía, cañones de agua y botes de humo empleados contra los estibadores y los mineros en huelga». De hecho, la insurgencia minera —que brota al unísono junto al régimen de trabajo flexibilizado— preocupa especialmente a los gestores de la cadena de suministro que hay en la burocracia estatal y en las empresas privadas. Tal como relata Deborah Cowen, desde sus orígenes en el desarrollo de la logística militar, las cadenas de suministros siempre han reunido capital y coerción. Tras el 11 de septiembre, estas redes globales están gobernadas por una lógica seguritaria que identifica huelgas, terrorismo y piratería como amenazas al traslado ágil de bienes a través de «corredores» y «pasarelas» transnacionales.

Resistir frente a este gigante es una tarea titánica, y no hablemos ya de transformarlo. Pero Arboleda encuentra esperanza en la acción insumisa de trabajadores, campesinos y pueblos indígenas que se enfrentan a la explotación, la desposesión y la contaminación. Ve este sujeto popular «plebeyo» no como una comunidad romántica y precapitalista, sino más bien como una articulación. Parte humana y parte máquina, esta colectividad insurgente otorga una nueva función a la interdependencia mediada tecnológicamente por la modernidad capitalista. El capital puede ser una criatura de Frankenstein, pero para el capital el monstruo es el sujeto emancipatorio que él mismo desata. Cuando los trabajadores y las diferentes comunidades hacen una huelga, sabotean infraestructuras y ocupan las minas y los territorios que estas engullen, lo que hacen es afirmar su control sobre el movimiento de personas, mercancías y beneficios. Estas acciones son al mismo tiempo económicas y políticas; exponen la totalidad interrelacionada del estado y el poder empresarial.

Las luchas en las minas van más allá de las meras reivindicaciones laborales. En 2006, durante la ocupación de la mina de cobre de La Escondida, explotada por varias empresas extranjeras, el sindicato organizó, junto con un movimiento de mujeres, un campamento en el que se celebraban asambleas, se tocaba música y se enseñaba pedagogía radical. Las políticas subalternas también se extienden más allá de la mina. En el largo conflicto de la mina de oro de Pascua Lama, que se inició con su apertura en 2001, las comunidades de campesinos directamente afectadas fueron protagonistas fundamentales. Los residentes del valle Huasco se han manifestado a través de diversos grupos de agricultores, de defensa de la tierra y ecologistas mediante acciones directas —incluida la destrucción de la infraestructura minera—, marchas y manifestaciones contra las juntas de accionistas de Barrick Gold para denunciar la amenaza que la compañía supone para su supervivencia y la de los ecosistemas. Estas acciones han demostrado ser efectivas: la mina sigue en un limbo legal y lleva tres años sin funcionar. Su organización ha logrado algo quizá tan crucial como es la demora de la mina: las comunidades afectadas se han erigido en un actor colectivo regional y han liberado su interdependencia alienada de la dominación del capital.

Estas formas de poder popular tienen un gran impacto, pues ralentizan el avance del extractivismo en unos cuellos de botella que resultan críticos. La fuerza de la cadena de suministros contemporánea reside en su complejidad, pero esta es también la fuente de su vulnerabilidad; la resiliencia y el riesgo están entrelazados. Cada nodo de la cadena es susceptible de sufrir fallos tecnológicos, alguna insurgencia laboral, protestas indígenas y, de manera cada vez más frecuente, fenómenos climáticos extremos provocados por el cambio climático. La mina planetaria multiplica los lugares de la lucha de clases, la cual reverbera de los puertos a las minas, de las favelas a los tribunales. Estas luchas apuntan al reordenamiento radical de las relaciones entre «los pueblos, las ecologías y las tecnologías» que el capital combina a su manera en su incesante búsqueda de beneficio.

Los monográficos sobre extractivismo tienden a centrarse o bien en las elitistas esferas de la empresa privada, en la represión política y en las altas finanzas, o bien en las movilizaciones de base de las comunidades locales. Planetary Mine hace ambas cosas. La forma en que Arboleda cuestiona la explotación es comparable en su intensidad con su fidelidad a «las imágenes oníricas de los paisajes tecnológicos del mañana». En un presente tan sombrío como el nuestro no hay manera de encontrar utopía alguna, pero sus ingredientes están por todas partes.

Aunque las luchas en la cadena de suministros son distintas y sus tácticas diversas, la única posibilidad que Planetary Mine no analiza directamente es la de tomar elementos del aparato estatal para imponer una redirección de la economía, no hacia la extracción sino hacia la prosperidad socioecológica. Que esta posibilidad parezca aquí insignificante podría tener su origen en que el libro pone su foco sobre Chile. A pesar de oleadas de revueltas populares, las últimas de las cuales han tenido lugar entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el estado chileno ha demostrado una gran habilidad a la hora de desviar y fragmentar el poder político de la izquierda. El escepticismo estatal de Arboleda es también producto de su rigurosa teorización, que rechaza las ideas tanto de Ralph Miliband como de Nicos Poulantzas en los debates de los años setenta acerca del Estado. En pocas palabras, Miliband veía el estado como un instrumento del capital, mientras que para Poulantzas era «relativamente autónomo» con respecto de la clase dominante. Al contrario, Arboleda hace hincapié en la unidad organizativa del estado y el capital, y en la primacía de lo planetario. La pretendida autonomía de los estados es al mismo tiempo «ilusoria y real»; esa contradicción es de hecho la condición de su fuerza legitimadora. Y los estados-nación, según él, son «partes alícuotas» del mercado mundial: porciones de un todo, más que unidades separadas.

Aquí y ahora

Planetary Mine pone sobre la mesa un horizonte revolucionario en el que son abolidos tanto el trabajo asalariado como el estado tal como lo conocemos. Los movimientos que describe Arboleda seguramente han obstaculizado el avance de la frontera extractiva. Sin embargo, al carecer de cierta forma de institucionalización, estas victorias siguen siendo provisionales y prefigurativas, y aplazan sine die los futuros que ellas mismas conjuran. En cualquier parte del mundo —así como en el pasado— los movimientos políticos de izquierdas han acabado tomando el poder estatal y han intentado, con distintos grados de éxito y participación, transformar la sociedad. Estos experimentos han arrojado luz sobre temas espinosos acerca de cómo hacerlo, desde la vía parlamentaria al socialismo pasando por el poder dual, así como sobre conceptos que aún han de ser inventados y los escollos de cada uno de los enfoques. Pero en un contexto de catástrofe climática acelerada, enorme desigualdad y violencia etnonacional, es difícil imaginar una vía a la transformación que no pase por el estado. Si el estado-nación es, como acertadamente sostiene Arboleda, la «expresión concentrada de un proceso cuya escala es planetaria», ¿no es por tanto un terreno de la lucha de clases universal? Teniendo en cuenta que el capital y el Estado forman la totalidad del orden social, luchar por el control del Estado —sus instituciones representativas, regulatorias, financieras y legales— es un medio a través del cual plantar cara al control del capital sobre la inversión, la producción y la distribución. El Green New Deal está motivado por esta estrategia, como lo está también el pacto ecosocial que tanto impulso está ganando en Latinoamérica (también, no olvidemos, el actual trabajo de Arboleda sobre las cadenas de suministro agrícolas, que, de manera explícita, plantea la cuestión del poder estatal y la planificación económica). Estos proyectos transformadores proponen que la justicia climática solo se puede lograr a través de una relación entre la lucha extraparlamentaria y los representantes políticos de izquierdas.

El capitalismo está en la mismísima raíz de la crisis climática. El capitalismo verde, aunque es una contradicción en sus términos, se encuentra en un estado embrionario. No obstante, sin la intervención del estado no es posible ningún tipo de reorientación verde de la economía; la cuestión es qué forma va a adquirir y a qué intereses va a servir dicha intervención. En la Unión Europea se está diseñando el boceto de lo que se podría llamar un capitalismo climate-smart, que articula una mezcla de financiación pública e incentivos regulatorios para empujar a los inversores hacia los sectores verdes. El enfoque que tiene su política industrial es el de socializar el riesgo y las inversiones iniciales, mientras que los beneficios son privatizados. Se trata de un regalo al capital en una época de estancamiento secular, con su toque de greenwashing incluido.

¿Cuál es la alternativa ecosocialista? Arboleda se enfrenta de manera decidida y convincente al nacionalismo tanto en sus políticas como en su análisis. Al igual que sucede con los circuitos extractivos que son descritos en Planetary Mine, también las cadenas de suministros para las tecnologías verdes, tales como las turbinas eólicas o los vehículos eléctricos, deberán traspasar fronteras. Y eso es lo que van a hacer: los recursos necesarios están desigualmente distribuidos por la corteza terrestre y a lo que debería comprometerse la izquierda es a que el acceso sea global, lo cual implica priorizar una distribución globalmente equitativa. Las lejanas redes de producción son nodos estratégicos sobre los cuales ejercer el poder popular del siglo XXI. Desde los bloqueos indígenas a la extracción de litio en Chile, a la organización obrera en las fábricas de Tesla en Estados Unidos, las diferentes comunidades y la gente trabajadora resisten frente al incipiente capitalismo verde e imaginan futuros verdes alternativos. Este tipo de resistencia es una condición necesaria pero insuficiente para una transición ecosocialista: solo tenemos una década para evitar lo peor del caos climático y el estado tiene la capacidad de reorientar la actividad económica aquí y ahora. La inversión pública, un sistema financiero democratizado, regulaciones estrictas, un sistema de propiedad público y obrero y las políticas industriales y comerciales tienen un papel importante en la construcción de un futuro democrático y con bajas emisiones. Si están en manos de los movimientos sociales, de los sindicatos y los agentes estatales aliados con ellos, estas herramientas pueden servir para diseñar un nuevo mundo a partir del viejo, que ahora mismo está agonizando.

Desde la mina planetaria a la fábrica global, está en juego la futura organización de las cadenas de suministros. Las luchas de base al margen del poder estatal, contra él y a través de él ayudarán a dar forma al orden económico por venir.

THEA RIOFRANCOS es profesora asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de Providence. Su investigación se centra en la extracción de recursos, la democracia radical, los movimientos sociales y la izquierda latinoamericana. Ha publicado junto a otras autoras el libro A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal (Verso) y es autora de Resource Radicals: From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador (Duke University Press). Además, ha publicado diversos artículos en medios como The New York Times, n+1 o Dissent, entre otros.

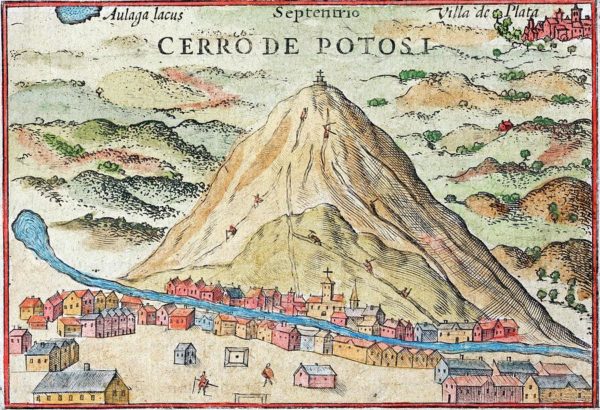

La ilustración de cabecera es «Cerro de Potosí», de Petrus Bertius (1565-1629). El texto ha sido traducido del inglés por Ramón Núñez Piñán.