[fusion_builder_container type=»flex» hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»true» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_sizes_top=»» border_sizes_bottom=»» border_sizes_left=»» border_sizes_right=»» first=»true»][fusion_text]

Por Jorge Riechmann.

Este artículo es una réplica a los artículos publicados aquí y aquí por Emilio Santiago Muíño.

“No es el flujo finito de energía solar lo que pone un límite al tiempo

durante el cual puede sobrevivir la especie humana.

Por el contrario, es el exiguo stock de los recursos terrestres

lo que constituye la escasez crucial”.[2]

Nicholas Georgescu-Roegen

“La economía trata del trabajo, y un barril de petróleo hace el trabajo

que un ser humano vigoroso puede realizar en cuatro años y medio.”[3]

Alice J. Friedemann

El “colapsismo”, afirma mi amigo Emilio Santiago Muíño, “se basa en un diagnóstico distorsionado” sobre todo en lo que a crisis energética se refiere. Escribe, en efecto, que “el colapsismo, tanto en España como a nivel global, tiene inclinación a los análisis en clave de crisis energética. Si hay un asunto candidato a talón de Aquiles de la sociedad industrial por el que se puede imaginar un quiebre sistémico relativamente rápido e irreversible es una súbita disfunción energética”. Vale la pena, entonces, dedicar una mínima reflexión a nuestra situación energética y las perspectivas sobre lo que viene. Entiéndase el texto que sigue como una respuesta a su artículo “No tenemos derecho al colapsismo. Una conversación con Jorge Riechmann (II)”, publicado en Contra el Diluvio el 3 de noviembre de 2022.[4]

¿Qué está pasando y con qué perspectivas cabe contar?

Para hacer frente a la crisis económica agravada por la pandemia de covid-19, y a medida que va enconándose la doble crisis climática y energética, las elites euro-norteamericanas han puesto en marcha algo que tiene algunos elementos de cambio estructural:[5] se nos dice que vamos hacia una transición “verde y digital”. Escuchamos cómo se repite machaconamente este sintagma. Como se vuelve cada vez más difícil seguir defendiendo el capitalismo sin más, parecen abrirse horizontes de “capitalismo verde”, y se invoca un cambio de modelo en el Pacto Verde Europeo y el Plan de Recuperación.[6]

Para la Unión Europea, la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022 complica aún más las cosas. Por una parte, la necesidad de disminuir la dependencia energética de Rusia (carbón, petróleo y sobre todo gas) se supone que debería estimular la transición energética hacia las fuentes renovables, desactivando cualquier oposición social a macroproyectos de eólica y fotovoltaica.[7] Y desde el centro del sistema se deplora que la guerra “está empobreciendo a los hogares por el encarecimiento de la energía y los alimentos”:[8] en 2022, la renta disponible para los hogares españoles cayó más de un 6% (comparando el primer semestre de este año con el primer semestre de 2019, año pre-pandemia de covid-19).

Por otra parte, el “regreso de la geopolítica” militarista (que en realidad nunca se había ido) implica que los combustibles fósiles se seguirán empleando hasta su completo agotamiento económico (pues nada puede sustituirlos para mover la maquinaria pesada de los ejércitos y de las sociedades que quieren ser superpotencias); y que la energía nuclear continuará su camino, pero no porque resulte ventajosa para producir electricidad (es ruinosa en ese sentido), sino por su íntima asociación con la fabricación de bombas atómicas.[9] Finalmente, hay que recordar que el retorno del muy contaminante carbón a lo largo de 2021 (motivado en Europa por los altos precios del gas natural) es anterior a la guerra en Ucrania;[10] y que la crisis del gasóleo evidenciada en 2022 también lleva unos años gestándose.[11]

De manera un tanto enternecedora (si no fuese trágica), los portavoces del Gran Poder advierten que “las medidas anunciadas para reducir la dependencia rusa no aceleran la transición energética necesaria [hacia las fuentes renovables], sino que, al contrario, nos alejan de ella. (…) Urge diferenciar el corto plazo, dominado por la necesidad de dar respuestas inmediatas [quemando más carbón], del medio y largo”.[12] Pero señores míos ¿cuándo se hizo otra cosa? Esto es ¿cuándo se permitió que las necesidades del medio y el largo plazo prevalecieran sobre las respuestas inmediatas dictadas por el orden socioeconómico vigente?[13]

¿Qué está pasando y con qué perspectivas cabe contar? Me voy a centrar en estas páginas en la cuestión energética –por su importancia en sí misma y porque la ceguera energética que padecen nuestras sociedades (ceguera termodinámica, en sentido más amplio)[14] nos impide comprender lo que está sucediendo y actuar para evitar los escenarios peores. La verdad más incómoda no es la del calentamiento global (An Inconvenient Truth, nos explicaba Al Gore), por dura que sea ésta, sino las verdades que tienen que ver con el abastecimiento de energía.

La situación, en el tercer decenio del tercer milenio, es así de trágica: no podemos evitar un clima infernal sin una contracción económica de emergencia, saliendo rápidamente de relaciones de producción capitalistas.[15] Y cabe dudar, claro, de que semejante transformación esté en nuestro horizonte… Pero vayamos por partes.

Nature editorializa

Un notable editorial de Nature, en marzo de 2022, reivindica el estudio de 1972 The Limits to Growth (el primero de los informes al Club de Roma) y señala que “aunque ahora existe un consenso sobre los efectos irreversibles de las actividades humanas sobre el medio ambiente, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre las soluciones, especialmente si éstas implican frenar el crecimiento económico. Este desacuerdo impide actuar. Es hora de que los investigadores pongan fin a su debate. El mundo necesita que se centren en los grandes objetivos de detener la destrucción catastrófica del medio ambiente y mejorar el bienestar”.[16] El editorial de Nature continúa arguyendo que el debate hoy, una vez aceptada la existencia de límites biofísicos al crecimiento, se centra en dos posiciones principales, crecimiento verde versus decrecimiento, y que éstas deberían hacer un esfuerzo por dialogar entre ellas.[17]

Un debate central, sin duda, que se modula y reitera a diferentes niveles. Por ir a lo cercano: un amigo (y compañero de militancia en Ecologistas en Acción) me decía en junio de 2022 que el debate sobre la transición ecológica (y la transición energética en particular) es extraordinariamente complicado. Nos divide también dentro de los mismos movimientos ecologistas. “La cuestión es si a donde queremos llegar (una sociedad que respete los límites biofísicos) se puede llegar a partir de un sistema industrializado, modificándolo y reduciéndolo, o se puede hacer directamente. Y no parece que tengamos mucho tiempo para ninguna de las dos opciones”.[18] El planteamiento es el mismo que en el editorial de Nature.

La transición “verde y digital” de la UE

El 14 de julio de 2021 la Comisión Europea aprobó una serie de medidas encaminadas a reducir las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), que previsiblemente encarecerán el suministro energético y todo lo que depende de él (incluyendo el transporte y bienes tan fetichizados por las sociedades industriales como el automóvil). Según comenta la prensa, “las instituciones comunitarias temen que el castigo fiscal a suministros y servicios indispensables acabe provocando una revuelta similar a la de los chalecos amarillos en Francia, pero a la escala de todo el continente. “Es realmente fácil hacer propaganda negativa a partir de las propuestas que hemos adoptado”, reconocía el comisario europeo de Economía (…). La propuesta de incorporar los edificios y el transporte a un mercado de emisiones aumentaría ligeramente la factura de conductores y hogares si el precio por tonelada de CO2 se sitúa en 30 euros. Pero la subida sería drástica si el derecho de emisión se eleva a 70 euros (…). Las recientes polémicas en España por el incremento en la factura de la luz muestran que cualquier de las propuestas de la Comisión puede ser la chispa de un incendio difícil de controlar.”[19]

“Cómo desactivar la desigualdad en la transición verde”, se preguntan en las alturas.[20] La respuesta breve sería: dejen de tomarnos el pelo, no han querido desactivar la desigualdad a lo largo de cuatro decenios de capitalismo neoliberal y ahora las cosas se ponen más duras. Se quiere impulsar la transición “verde y digital” con los llamados fondos de recuperación y resiliencia (el programa Next Generation de la UE, que aquí se concreta en el “España Puede” del Gobierno de Pedro Sánchez):[21] se trata, como se ha señalado, de un eufemismo para intentar rescatar a inversores y sufragar el cambio de modelo de negocio de las grandes empresas de los sectores más afectados (automóvil, electricidad).[22] Pero no es esa arista de la problemática ecosocial actual lo que nos interesará aquí.

Es obvio que el Plan A, seguir como hasta ahora (BAU son las siglas de Business As Usual) en el uso de la energía y todo lo que éste lleva consigo, ya no funciona –aunque la mayoría de nuestras sociedades siga sin asumirlo. Sólo razonar con un poco de realismo sobre el binomio energía-clima nos lleva rápidamente a esa conclusión.[23]

Ni el plan A ni el plan B nos sirven[24]

El problema es que el Plan B que despliegan iniciativas de la Comisión Europea como las ahora reseñadas, o las análogas del Ministerio de Transición Ecológica en España, o las de IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables) (o las del Gobierno chino con su proyecto de “civilización ecológica”, quizá más serio que los nuestros europeos),[25] tampoco sirve. ¿Despliegue rápido y masivo de captadores de alta tecnología de energías renovables, junto con “hidrógeno verde” para lo que no pueda electrificarse –transporte por carretera, buques de carga, industria pesada? Como señala Richard Heinberg (en una interesante conversación con Dennis Meadows), el supuesto de fondo es que, si reducimos las emisiones al cero neto, podremos continuar viviendo básicamente como hacemos ahora, es decir, en una cultura de consumo, con ocho mil millones de personas y enormes cruceros de lujo (por supuesto, movidos con hidrógeno). Apenas hay discusión en el mainstream —incluso entre la mayoría de científicos— acerca del hecho de que una población y un consumo crecientes nos van a acabar conduciendo a una serie de crisis de agotamiento incluso si, de algún modo, pudiésemos evitar los peores impactos climáticos.[26]

Estas estrategias de “capitalismo verde” se basan en premisas falsas (al menos según se están transmitiendo estas medidas a la sociedad): que es posible una transición energética al “100% renovable” sin merma del crecimiento económico, la prosperidad capitalista ni el bienestar ciudadano en una bien ordenada e inclusiva Sociedad de la Mercancía.[27] Una parte de los movimientos ecologistas confía en este plan B.[28]

Pero esa confianza no está justificada. Consideremos con algún rigor las opciones energéticas a nuestro alcance, y se verá que ni la fuerza del viento, ni la del sol, ni la geotermia (ni por descontado los agrocombustibles, ni nada de lo que técnicamente está a nuestro alcance), pueden sustituir a la energía superconcentrada de los combustibles fósiles, acumulada en el seno de la Tierra a lo largo de cientos de millones de años.[29] Se trata de un regalo geológico insustituible, y al mismo tiempo un regalo envenenado (tragedia climática): luego volveré a ello. “Hacer funcionar todo lo que ahora tenemos pero con la infraestructura de energía verde”[30] no es posible. Pero en el esfuerzo por acercarse a ese imposible se produce una nueva oleada de extractivismo que multiplica el daño a los pueblos del Sur global, los ecosistemas y los seres vivos con quienes compartimos la biosfera.[31]

El coche eléctrico constituye un ejemplar nudo de contradicciones que permite visibilizar la crudeza de nuestra situación:[32] son, y serán, artefactos más caros y con peores prestaciones que los viejos autos movidos con gasolina o diésel. Y sus impactos ecológicos resultan probablemente mayores –si consideramos no sólo las emisiones de GEI, sino todo el ciclo de vida del vehículo, incluyendo sus elevadísimos requerimientos de materiales.[33]

Volar es esencialmente incompatible con la preservación de una Tierra habitable.[34] Pero nos sigue pareciendo una suerte de intocable derecho humano… Sin poner en entredicho la movilidad motorizada individual (sea cual sea el motor que propulse al vehículo) o los viajes en avión (por no hablar de los tanques y los vehículos militares para transporte de tropas), no hay forma de situarnos en horizontes de un planeta Tierra habitable.

La larga fase de descenso energético en cuyos prolegómenos ya nos encontramos nos llevará, o por las buenas o por las malas, a sociedades energética y materialmente más austeras.[35]

Necesidad de un plan C

En uno de sus textos recuerda Emilio Santiago Muíño que hasta 1962, la fecha aproximada en la que el petróleo tomó el relevo del carbón como primera fuente de energía de nuestro metabolismo social (y también el año de mi nacimiento), éste apenas triplicaba al de la era preindustrial. El mundo de Elvis, la Revolución Cubana, la Internacional Situacionista o los primeros viajes espaciales sólo era, en términos energéticos, tres veces más grande que el de Kant. Hoy nuestro mundo es 14 veces más grande que el de Kant. Este salto exponencial de nuestra huella energética en apenas dos generaciones ilustra el proceso que el ecólogo Steffen ha bautizado como Gran Aceleración: la más rápida transformación de la relación humana con el mundo natural de toda la historia de la especie.[36]

Antonio Turiel, un experto confiable para estos asuntos, establece algunas fechas. Cénit del petróleo crudo: 2005. Cénit de todos los “petróleos”: 2018. Cénit del carbón: 2014. Cénit del gas: 2020-25. Cénit del uranio: 2016. Cénit conjunto de todas las formas de energía no renovable: 2018-2020. Porcentaje de nuestro uso de energía hoy que podrían proporcionar las fuentes renovables: 30-40%.[37] Y no se puede querer todo a la vez: “no se puede luchar contra el colapso ni contra el cambio climático y al mismo tiempo “querer limpiarse el culo con toallitas húmedas”. La economía decrece con la menor disponibilidad de energía, es lo que nos enseña la historia y es también su última lección. El desacoplamiento del crecimiento de PIB de la quema de combustibles fósiles –afortunada o desafortunadamente– es pura fantasía”.[38]

¿No hay salida? Sí, sería menester un decrecimiento rápido con niveles inéditos de igualación social[39] (es decir, una rápida transición a una sociedad poscapitalista energética y materialmente austera: yo lo llamo ecosocialismo descalzo).[40] Ser capaces de asumir, por ejemplo, que el automóvil privado fue un lujo pasajero (para apenas una parte privilegiada de la humanidad) que las sociedades sustentables sencillamente no pueden permitirse. Por ahí iría el Plan C que hoy parece del todo inabordable.[41]

Pues ¿quién está hoy proponiendo una perspectiva semejante –vale decir, quién está haciéndose cargo de la realidad? ¿Quién dice la verdad a sociedades que padecen una intensa ceguera energética? ¿Dónde hallamos un poco de realismo termodinámico y biofísico? No en las elites capitalistas (al menos no en sus manifestaciones públicas), pero tampoco en las confundidas (y minuciosamente des-educadas durante decenios) mayorías sociales. Ni en los países del Norte ni tampoco en los del Sur global.

El dilema para los movimientos ecologistas

Los elementos de transición energética ahora puestos en marcha atrapan a los movimientos ecologistas en un dilema sin solución posible a corto plazo. Si dicen la verdad (“nos empobreceremos sí o sí, porque habremos de vivir con mucha menos energía; se trataría de gestionar ese empobrecimiento de forma igualitaria”) se ven reducidos a una posición de extrema marginalidad. No sólo porque chocan contra las expectativas de vivir mejor materialmente (o al menos no hacerlo peor) que sigue alentando a la inmensa mayoría de la sociedad, sino también porque no se da, ni de lejos, una relación de fuerzas que permita rápidos avances en igualdad social. Todo lo contrario: la debilidad de la izquierda en sentido amplio (el “partido de la igualdad”) sigue siendo extrema en toda Europa, y no se atisban a corto plazo condiciones para una reconstrucción.[42]

Pero –el otro cuerno del dilema– si los movimientos ecologistas (o los movimientos sociales críticos, más en general) se dejan llevar por la ola de las promesas (engañosas) de un “capitalismo verde” y próspero, “100% renovable”,[43] han de contar con que esta ola se volverá contra quienes la han promovido en plazos relativamente breves. Pues los sectores populares europeos dirán algo así: “nos asegurasteis bienestar y prosperidad 100% renovable, pero nos estamos empobreciendo mientras que los ricos, ellos sí, se aprovechan de la situación”. Lo “verde” se verá desacreditado, y también pagarán justos por pecadores: la alianza de una parte de los movimientos ecologistas con el capitalismo verde pasará una gravosa factura.

Por otra parte, las ilusiones sobre el “100% renovable” fracturan necesariamente a los movimientos ecologistas entre quienes priorizan el rápido despliegue de infraestructura renovable (compartiendo, al menos parcialmente, aquellas “ilusiones renovables”) y quienes priorizan la defensa del territorio (a veces sin suficiente perspectiva general y apoyándose de entrada en sentimientos NIMBY, Not In My Backyard: “que no me pongan el megaparque eólico y la nueva línea de alta tensión al lado de mi casa”).

El modelo de macroinstalación renovable para la producción de electricidad nace muerto, como ha señalado Antonio Turiel en diversos lugares.[44] La transición energética, al modo que se está haciendo o acelerada, es imposible, muestra Carlos de Castro en una síntesis de resultados “pesimistas” que corta el aliento.[45]

“Renovables sí, pero no así”

“Tren sí, pero no así”. “Energía eólica sí, pero no así”. “Fotovoltaica sí, pero no así”. La tarea del ecologismo ha sido una misión imposible, porque requería de la sociedad aceptar cierto empobrecimiento voluntario con respecto al mundo de los combustibles fósiles, en un mundo que sigue entendiendo “progreso” y vida buena como incremento del consumo de mercancías.

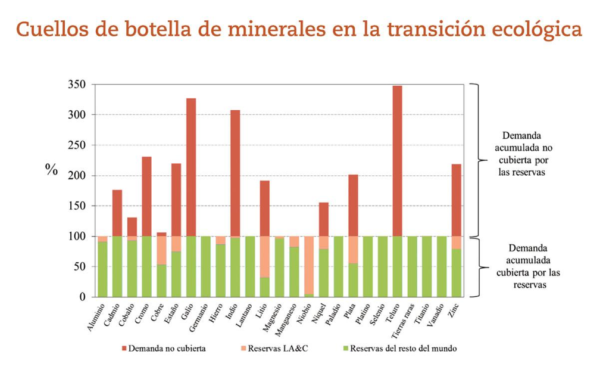

“Renovables sí, pero no así”. ¿Entonces cómo? Lo que los movimientos ecologistas apenas se atreven a musitar es: renovables sí pero empobreciéndonos materialmente (porque usaríamos mucha menos energía, aunque ello no implica que no podamos organizar una vida buena dentro de los límites del planeta Tierra).[46] Alicia Valero y Antonio Valero suelen insistir sobre lo siguiente: por unidad de electricidad generada, la eólica necesita 25 veces más materiales que las centrales térmicas convencionales (de gas o carbón).[47] Y ¡la cantidad ni siquiera es lo más importante en estos dispositivos de alta tecnología para captar energía renovable, o usarla en dispositivos como los coches eléctricos! Se usa neodimio, disprosio, cobalto, níquel, manganeso, junto con grandes cantidades de cobre, zinc o litio… casi toda la tabla periódica de los elementos, entre ellos muchos metales escasos y “tierras raras” –con los enormes impactos asociados a su extracción.[48]

Un estudio sobre electromovilidad basado en el modelo de dinámica de sistemas MEDEAS llega a las conclusiones siguientes: tras realizar las simulaciones en diferentes escenarios, se observa que el aluminio, el cobre, el cobalto, el litio, el manganeso y el níquel tienen demandas tan altas que prácticamente provocaría el agotamiento de las reservas mundiales en varios escenarios.[49]

Fuente: Alicia Valero, en VV. AA., “Material bottlenecks in the future development of green technologies”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 93, 2018

En el decenio 2010-2020, según datos de la AIE (informe The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions), la cantidad promedio de minerales necesarios para una nueva unidad de capacidad de generación de energía ha aumentado en un 50%, al haberse incrementado la inversión en energías renovables –y a pesar de que éstas sólo aportan aún hoy una porción mínima del total de energía primaria que está empleando el mundo.[50]

Luis González Reyes resume un extensísimo estudio finlandés reciente de esta forma lapidaria: “Harían falta 221.594 nuevas plantas eléctricas para un mundo como el actual 100% sin combustibles fósiles. En 2018 había 46.423 plantas. Reemplazar a los combustibles fósiles por renovables sin decrecer (mucho) es imposible”.[51]

Según estudios que está realizando el grupo de investigación GEEDS (radicado en la Universidad de Valladolid), basados en modelos de dinámica de sistemas, el potencial renovable en España (incluyendo biomasa) sería de 840-1040 PJ/ año con un mix energético mayoritariamente eléctrico (pasando a un 60% frente al 23,5% actual).[52] Ahora bien, el consumo en 2019 fue de 3580 PJ en nuestro país. Es decir, tendríamos un recorte del 71-77%. Repitámoslo: reemplazar a los combustibles fósiles por renovables sin decrecer (mucho) es imposible.

Como bien señala Emilio Santiago Muíño, “la escasez de minerales (para energías renovables, infraestructura robótica y el internet de las cosas) es un cuello de botella insuperable para que la IV Revolución Industrial pueda universalizarse. Sus avances serán parciales, y directamente proporcionales al privilegio geopolítico que actores imperiales del sistema-mundo pueda imponer a costa del resto”.[53] Ni con cuatro planetas Tierra tendríamos bastante para hacer la transición energética entendida al modo convencional (lo que llamé antes plan B), señala Alicia Valero en una entrevista.[54]

Sería menester añadir que a los problemas de escasez de recursos minerales han de añadirse los de inestabilidad de las redes eléctricas integradas de corriente alterna, que en 2021 se han hecho más tangibles (y en Centroeuropa han dado lugar a cierto temor social al “Gran Apagón”).[55]

Sin autocontención y frugalidad, el abismo

Sin autocontención y frugalidad, el abismo. Menos del 5% de los europeos (aquellos con menor poder adquisitivo) consume en niveles compatibles (quizá, siendo optimistas) con el acuerdo de París sobre calentamiento global.[56] El extractivismo se basa en relaciones neocoloniales: en la Unión Europea vivimos apenas el 6% de la población mundial, pero absorbemos entre el 25 y el 30% de los metales de todo el planeta, tendencia que todavía crecerá a través de desarrollo de las tecnologías “verdes y digitales”, según constata un estudio de Amigos de la Tierra y la Oficina Europea del Medio Ambiente.[57] En algunas dimensiones esa exigua población ya ocupa (ocupamos) probablemente todo el espacio ecológico disponible en la Tierra.[58]

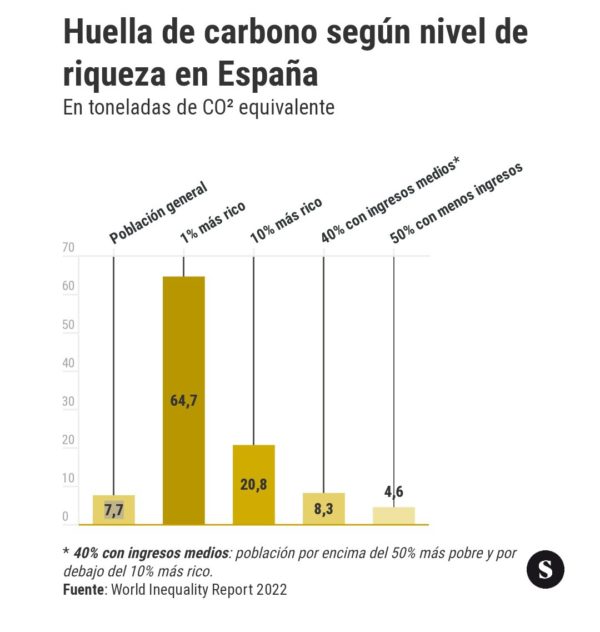

Y atención, no es sólo un asunto del 1% frente al 99%, si hablamos de los países centrales del sistema. Nuestro mundo está fracturado por múltiples desigualdades. Así, en términos de energía y materiales, los consumos per cápita (a la baja) de los países de la OCDE multiplican los del resto del mundo por los siguientes factores: biomasa 13, combustibles fósiles 7,4, metales 7, minerales 6,4.[59] ¿Cómo se traducen las desigualdades en responsabilidades? Un activista ecosocial como Gustavo Duch tuiteaba el 20 de diciembre de 2021: “Menos luchar contra la pobreza y más luchar contra la riqueza”.[60] Y aporta el siguiente cuadro:

Muy significativo… si no olvidamos que el volumen de emisiones individual medio compatible globalmente con el objetivo de 1,5°C como máximo está en 1,1 toneladas de equivalente de CO2/ persona/ año hasta 2050.[61] Esto es: también esa mitad de nuestra población con menos ingresos cuadruplica el objetivo en emisiones (y el promedio general lo septuplica). Así que “luchar contra la riqueza” incluiría a toda la población pobre, en países sobredesarrollados como el nuestro…[62]

Una investigación en Finlandia estimó la huella material de 18 finlandeses beneficiarios de las prestaciones de renta mínima (esto es, personas pobres): entre 7,4 y 35,4 toneladas. Pero lo ecológicamente sostenible se movería entre 6 y 8 toneladas.[63] Como señala Martín Lallana, “es algo que no podemos perder de vista. Porque, obviamente a tope con reventar los superyates, los SUV y las piscinas climatizadas de los ricos, pero eso no lo resuelve todo. No mientras nuestras sociedades hagan que la subsistencia exceda la biocapacidad del planeta…”[64]

Señala Daniel Innerarity que “las grandes transformaciones demandan sacrificios, pero la sociedad no los hará si no confía en que habrá una ganancia, personal y colectiva, y que los costes se repartirán equitativamente”.[65] Ninguna de las dos condiciones está dada: ni la igualdad social necesaria para que los costes se repartan con justicia, ni la expectativa de ganancias, con respecto a los valores que hoy prevalecen (para poder valorar como buena la vida que surgiría de una transición ecosocial decrecentista, necesitaríamos hoy los valores que sólo se generalizarían mañana, a medida que se experimentasen los beneficios de una vida más lenta, un entorno más saludable, una socialidad más rica, una educación menos alienada, etc.).

Nuestra ceguera energética

Junto a aquellos preocupantes datos sobre materiales, el otro fenómeno que nos cuesta concebir es la increíble densidad energética (y versatilidad) de los combustibles fósiles. Por eso, desde la izquierda con cierta conciencia ecológica se suele argumentar así: “Estamos retrasando el fin de la era de los combustibles fósiles porque nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera. La economía, la política y la psicología se hallan detrás de la aparente incapacidad o falta de voluntad de la humanidad para alterar el rumbo con respecto a la producción y el consumo de energía, aunque sabemos que los combustibles fósiles están destruyendo el medio ambiente al producir grandes cantidades de gases de efecto invernadero que retienen el calor de la tierra y elevan la temperatura del globo”.[66]

Pero, por desgracia, no se trata sólo de la inercia, de que estemos acostumbrados “a hacer las cosas de una determinada manera”. No se trata (sólo) de que el 1% en lo alto de la pirámide esté compuesto por sociópatas avariciosos.[67] Nos enfrentamos a una dificultad material enorme, una verdadera trampa civilizatoria, y frente a ella estamos ciegos. Se trata de nuestra ceguera mayor, anclada en nuestra ignorancia termodinámica: no captamos lo que significa esa increíble densidad energética y versatilidad de los combustibles fósiles que antes mencioné.

El historiador israelí Yuval Noah Harari cree que basta “invertir el 2% del PIB anual mundial en desarrollar tecnologías e infraestructuras sostenibles” para evitar una catástrofe climática, lo cual le tranquiliza mucho: “Reasignar el 2% del presupuesto de una partida a otra es el trabajo de cualquier político: sabemos hacerlo”.[68] Andreas Malm cree que sustituir los combustibles fósiles por energías renovables es factible y que “sólo unos pocos sectores se resentirían”,[69] la aviación por ejemplo: uno se pregunta cómo un investigador de su talla puede incurrir en semejante error de apreciación con respecto a lo que significa una transición energética. Ecosocialistas estadounidenses como Max Ajl creen que “los países podrían desarrollar suficiente energía renovable y capacidad de almacenamiento para producir [sic] la misma cantidad de energía que en la actualidad, o incluso más”, y sólo ven un problema con el ritmo de tal sustitución:[70] ¡bendita ilusión!

El problema no son –sólo– los “industriales diabólicos” del sector de los combustibles fósiles que quieren “sus ganancias a corto plazo a costa de todo, absolutamente todo lo demás”. El problema no es sólo que se haya desarrollado “un equilibrio de corrupción” entre empresas de combustibles fósiles, líderes políticos y mass-media, como sugiere Peter Kalmus, científico climático de la NASA y destacado activista de Scientist Rebellion.[71]

Otro ejemplo de estas infraestimaciones: comentando el fin oficial de la gasolina con plomo en el mundo (acaecido en julio de 2021: se supone que esto evitará más de 1,2 millones de muertes prematuras al año), Thandile Chinyavanhu, activista de Greenpeace para Clima y Energía en Sudáfrica, proclamó: “Si podemos eliminar uno de los combustibles contaminantes más peligrosos del siglo XX, podemos eliminar por completo todos los combustibles fósiles”.[72] Pero esto es como razonar de la siguiente forma: si puedo subir los tres pisos de mi casa sin ascensor hasta llegar a mi vivienda, igualmente puedo escalar el Mont Blanc…

Un último ejemplo. Según una nota de prensa de la OMM (Organización Meteorológica Mundial), el Secretario General de NN.UU., Antonio Guterres, censuró el 18 de mayo de 2022 “la sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos” y se sirvió de la publicación del informe The State of the Global Climate 2021[73] para reclamar la adopción de medidas urgentes encaminadas a encarar una transformación de los sistemas energéticos que es “fácil de lograr” y alejarnos así del “callejón sin salida” que representan los combustibles fósiles.[74] Hay que convenir con Guterres en que los combustibles fósiles son un callejón sin salida, o quizá mejor una trampa que evidencia un enorme fracaso civilizatorio. Pero que las transiciones energéticas hacia sociedades posfosilistas sean “fáciles de lograr” es harina de otro costal…

Se nos escapa la excepcionalidad histórica de los combustibles fósiles

Se nos escapa la excepcionalidad histórica del petróleo (y de los combustibles fósiles en general). El conductor de una locomotora controla la energía equivalente a la fuerza muscular de cien mil hombres; la piloto de un avión a reacción, la de setecientos mil.[75] Renunciar a esa sobrepotencia no es deshacerse de un hábito ni cambiar unos pocos sectores económicos, sino mucho más: sería la Renuncia con mayúsculas. Descarbonizar significa empobrecerse.[76]

En el Manifiesto ecosocialista de 1989, los autores se referían a “un parque de máquinas que equivaldría [dentro de una o dos generaciones] a 40.000, 50.000, 60.000 millones de esclavos”[77]… No, señores: ¡la estimación es falsa en un orden de magnitud! No 50.000 millones de esclavos energéticos, que ya son muchísimos, sino 500.000 millones. Inimaginable, ¿verdad? “En 2018 la economía mundial funcionaba a base de una energía constante de 17 billones de vatios, suficiente para alimentar continuamente más de 170.000 millones de bombillas de 100 W. Más del 80% de esta energía (…) procedía de los 110.000 millones de barriles de petróleo equivalentes en forma de hidrocarburos fósiles que alimentan (y están embebidos en) nuestras máquinas, transporte e infraestructura. A razón de 4,5 años/ barril, es el equivalente al trabajo de más de 500.000 millones de trabajadores (frente a los cerca de 4.000 millones que existen realmente en la actualidad). La historia económica del siglo XX fue la historia del aporte de la productividad solar prehistórica procedente del subsuelo a la productividad agrícola de la tierra. Estos “ejércitos” fósiles constituyen los cimientos de la economía mundial moderna y realizan su trabajo incansablemente en miles de procesos industriales y vectores de transporte”.[78]

Lo que tenemos aquí no es el proverbial elephant in the room, sino más bien un barril de petróleo invisible en medio del salón. Y de hecho, haciéndonos cargo de aquella increíble densidad energética antes mencionada (muchísima energía en poco volumen), más que un barril habría que imaginar algo mucho más pequeño, como una aceitera. Sería la petroaceitera invisible (petróleo, al fin y al cabo, significa “aceite de piedra”).

En definitiva, no basta con razonar sobre energía y límites biosféricos en general: tenemos que comprender en detalle la excepcionalidad de los combustibles fósiles. La inmensa mayoría de las izquierdas, cuando se dan cuenta de que existe un gravísimo problema climático, sigue presentando el conflicto energético como si fuese “la industria de los combustibles fósiles contra el resto de la sociedad” (y así el 1% frente al 99%), pero la realidad es más cruda, por desgracia: se trata de la sociedad fosilista (de la que el 99% formamos parte en el Norte global) contra las perspectivas de una Tierra habitable. Por supuesto, la dominación capitalista enreda y exacerba el problema.

Una trampa civilizatoria

Vamos con decenios –por no decir más de un siglo de retraso. “El etanol se utilizó por primera vez en motores de combustión en 1826. Rudolf Diesel inventó el motor diésel en 1890 con la intención de que funcionara con combustible biológico. La primera batería práctica, la célula Daniell, se inventó en 1836. La primera célula de combustible de hidrógeno se inventó en 1839. La crisis energética de la década de 1970 llevó en EEUU al establecimiento del Departamento de Energía en 1977, y desde entonces miles de millones de dólares han financiado investigación sobre energía en universidades y Laboratorios Nacionales. El problema básico y no resuelto es que las fuentes de energía alternativas requieren combustibles fósiles para cada paso de su ciclo de vida”.[79]

Por ejemplo, producir polisilicio es un proceso altamente intensivo en electricidad. El analista alemán Johannes Bernreuter señala que las tres cuartas partes del polisilicio existente, componente esencial para la construcción de células fotovoltaicas, procede de fábricas chinas… cuya electricidad se genera a partir de carbón.[80] Ahora que aumenta mucho la demanda de células fotovoltaicas para impulsar una “transición energética verde”, lo previsible es una explosión concomitante del uso de carbón.[81] Así nos engañamos a nosotros mismos, fingiendo que los desplazamientos de impactos son reducciones reales de los mismos…

La dependencia de nuestras renovables de alta tecnología con respecto a los combustibles fósiles es un asunto central.[82] “La inversión en renovables es en sí misma muy intensiva en energía. Así que, a corto plazo, vamos a necesitar más crudo. (…) John Hess, jefe del productor independiente de petróleo de EE UU que lleva su nombre, predice que los 16 billones de inversiones verdes previstas “turboalimentarán” la demanda de petróleo en un futuro próximo”.[83] O como lo explica Antonio Turiel:

“A día de hoy nadie ha sido capaz de construir una presa hidroeléctrica, un aerogenerador o una placa fotovoltaica de forma que en el proceso de fabricación, instalación, mantenimiento y desmantelamiento eventual no se utilicen combustibles fósiles. Nadie lo ha conseguido sólo con energía renovable porque no es evidente que se pueda hacer. A lo mejor se podría en una virguería técnica, pero seguramente gastaríamos más energía de la que el sistema nos devolvería, con lo cual tendríamos un sumidero energético y no una fuente de energía. Por otra parte, no nos damos cuenta de que materiales que damos por garantizados, como el cemento y el acero, dependen críticamente de la existencia de combustibles fósiles. Nadie aborda este problema seriamente porque es un punto insalvable. No está en absoluto demostrado que estos sistemas se puedan hacer sin combustibles fósiles. De hecho, algunos autores dicen que los sistemas renovables actuales, los eléctricos, son solamente extensiones de los combustibles fósiles. Obviamente tienen menos huella de carbono, emiten menos CO2 por unidad de energía producida, pero sin CO2 fósil no se pueden poner en marcha”.[84]

Y profundizando un poco más en el asunto: como explican Óscar Carpintero y Jaime Nieto, la construcción de estos dispositivos renovables de alta tecnología implica poder alcanzar altas temperaturas en la industria: entre 1480ºC y 1980ºC para los panales fotovoltaicos; entre 980ºC y 1700ºC para el cemento y el acero de los aerogeneradores. Esto requiere el uso de combustibles de alta densidad como petróleo, carbón o gas. Con la gran mayoría de las tecnologías renovables sólo cabe lograr temperaturas para procesos industriales en la franja baja: menos de 400ºC. Así, si pensamos en la gran escala, “no es posible fabricar tecnologías renovables con el uso de electricidad procedente de las propias fuentes renovables, teniendo que acudir al consumo de combustibles fósiles. Por desgracia, las renovables no tienen autonomía que las haga independientes de los combustibles fósiles”.[85]

Recetas factibles frente a tecnologías viables

Ahora bien, asumiendo que las fuentes de energía alternativas requieren combustibles fósiles para cada paso de su ciclo de vida, supongamos for the sake of the argument –es muchísimo suponer– que se lograra una transición al “100% renovable” (entendido convencionalmente) en los estrictos plazos impuestos por la tragedia climática, dos o tres decenios (en realidad, la urgencia que impone esa tragedia climática en curso es mayor, y las transiciones energéticas de la sociedad industrial han operado con plazos mucho más largos).[86] En ese período de transición las emisiones de GEI apenas menguarían o incluso aumentarían (por la dependencia de los combustibles fósiles ya mencionada). Es lo que el profesor de la UPM Mariano Vázquez Espí (miembro del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad) ha propuesto (sólo medio en broma) llamar la “paradoja de Carpintero” (por el economista ecológico Óscar Carpintero, profesor de la Universidad de Valladolid) siguiendo la estela de la paradoja de Jevons (que venía a decir que el aumento de rendimiento de las máquinas de vapor, lejos de disminuir el consumo de carbón, en conjunto lo aumentaba). La enuncio, dice Vázquez Espí, “a mi manera, sin permiso de su autor: en la situación actual, construir todo lo necesario para una transición hacia el todo renovable para 2050 o así, lejos de disminuir las emisiones de GEI, las aumentará”.[87]

La vida útil de aerogeneradores y células fotovoltaicas se sitúa, a lo más, en ese plazo: dos o tres decenios. De manera que apenas completada la instalación de la primera generación de máquinas habría que empezar ya a sustituirlas. ¿Cómo se haría, si no disponemos de sistemas de alta tecnología para la captación de energía renovable que se reproduzcan a sí mismos? Y no se crea que nos hemos encontrado de repente con este problema: hace medio siglo, Nicholas Georgescu-Roegen ya lo formuló en estos términos.

“Las tecnologías viables basadas en la radiación solar o en las reacciones nucleares requieren, para darles forma, una inmensa cantidad de materiales –en el primer caso, para concentrar su baja densidad; y en el último, para restringir su alta densidad–. Únicamente los combustibles fósiles pueden ser utilizados con instalaciones más pequeñas [debido a su elevada densidad energética], y en algunos casos virtualmente sin instalación alguna. (…) La materia es un factor tecnológico tan crucial [y restrictivo] como la energía.”[88]

Como Ernest Garcia ha recordado en numerosas ocasiones,[89] Nicholas Georgescu-Roegen formuló una distinción entre recetas factibles (cosas que sabemos hacer) y tecnologías viables (conjuntos de recetas factibles autosostenidas por un proceso de alimentación básico). Se podría hablar también de sistemas sociotécnicos autorreproducibles o matrices técnicas durables. Las tecnologías viables han de ser autorreproductivas.

Georgescu-Roegen decía que, a lo largo de la historia humana, sólo han existido dos tecnologías viables: el control del fuego –sociedades preindustriales, Prometeo I– y la máquina de vapor –sociedades industriales, Prometeo II–. Ahora que llega a su fin el modelo energético fosilista, ¿cuál será la tercera tecnología viable –si es que llega a haberla (Prometeo III)–?[90]

Como explica Art Berman, “una economía 100% renovable es un concepto correcto sólo en el caso de que estemos dispuestos a aceptar un nivel de vida más bajo y una población mucho menor que la actual. Los seres humanos nunca han pasado de una fuente de energía de mayor densidad a una de menor densidad. Un mundo de energías renovables tendría una economía más pequeña y menos productiva debido a la menor densidad energética de sus fuentes primarias. Soy un defensor de la energía solar y eólica, y me tomo el cambio climático muy en serio. Sin embargo, es fundamental que la gente sepa la verdad: el mundo será mucho más pobre cuando se abandone la energía fósil.”[91]

Si no captamos la dependencia profunda de las sociedades industriales con respecto a los combustibles fósiles, infravaloraremos las dificultades de cualquier transición ecosocial poscapitalista en serio. Y si abrimos los ojos al profundo carácter fosilista del capitalismo, aparece una fenomenal dificultad estratégica: descarbonizar significa empobrecernos,[92] y parece harto difícil movilizar a la sociedad en pos de objetivos climáticos y ecológicos que van de la mano con cierto empobrecimiento. Tal es la dura píldora que hemos de tragar, no dorarla. (Y a continuación, por supuesto, podemos y debemos matizar sobre qué es pobreza y riqueza, qué es escasez y abundancia, y cómo son pensables vidas buenas para todo el mundo con un uso mucho menor de energía y materiales.)[93]

Pasó el tiempo de los cambios graduales e incrementales

A medida que fuimos dejando pasar el tiempo sin poner en marcha el cambio de rumbo que necesitábamos, los problemas se fueron complicando y pudriéndose de tal manera que se han vuelto cada vez más inabordables. Esto se puede constatar si uno se toma tiempo para examinar la cuestión climática, por ejemplo, y hace números con el menguante presupuesto de carbono que aún se supone que podríamos emitir (con los límites del grado y medio o los dos grados de temperaturas promedio sobre los niveles preindustriales).

Todo está bastante claro. La mayor parte de los combustibles fósiles aún extraíbles deberían quedar bajo tierra.[94] Y las sociedades sobredesarrolladas deberíamos estar reduciendo entre un 8 y un 11% las emisiones anuales de gases con efecto invernadero (GEI), sobre todo dióxido de carbono[95] (en vez de eso, seguimos creciendo en las emisiones de GEI a un 1-2% anual).[96] Pero esto es algo imposible a menos que se dé una verdadera revolución, un profundo cambio sistémico: algo así como acostarnos capitalistas y amanecer ecosocialistas a la mañana siguiente.

Es un descenso de emisiones que sólo sería compatible con una transformación total de las estructuras de producción y consumo de nuestras sociedades (en términos de contracción económica de emergencia), y que no puede pensarse tampoco sin un nivel de igualdad social enorme. Porque un nudo de esa tragedia es que esa reducción de GEI sólo puede ir de la mano con la reducción del uso del uso de combustibles fósiles (pues no debemos fantasear con el “desacoplamiento” entre emisiones y crecimiento económico).[97] Y esto significa empobrecimiento (en el sentido de que se reduzca la capacidad de hacer cosas: menos actividades, menos producción y consumo, menos movilidad…). Esa clase de empobrecimiento (en la producción de bienes y servicios, no necesariamente en las opciones de vida buena) es inconcebible sin una redistribución igualitaria radical. Pero apenas son sectores ecologistas minúsculos los que tienen los ojos abiertos ante estas duras realidades.

Así pues, lo que hubieran podido ser trayectorias de cambio gradual y relativamente indoloro en los años 1970 ahora ya no están a nuestro alcance. Para evitar los escenarios peores hoy necesitaríamos transformaciones muy rápidas y profundas, sistémicas, que por desgracia no vemos en nuestro horizonte. “Un descenso relativamente ordenado requeriría dosis de capacidad anticipatoria, convicción democrática, cohesión social y solidaridad internacional muy superiores a las que hoy parecen disponibles”.[98]

¿Una crisis de escasez?

A los seres humanos no se nos da mal creer y desear cosas contradictorias a la vez. Aunque las encuestas indican que en Europa la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas apoya medidas contundentes para reducir el consumo de combustibles fósiles, al mismo tiempo rechaza el mecanismo de mercado que se pretende utilizar para lograrlo: las subidas de precios, bien sea por un suministro reducido, bien por los impuestos. Y aunque casi todos reconocen la necesidad de combatir el cambio climático, en países como Inglaterra, Estados Unidos, España, China y muchos más “la necesidad de los gobiernos de encontrar motores de crecimiento económico se traduce en nuevos planes de construcción que no son compatibles con las metas de Glasgow”, advierte el economista medioambiental Tim Jackson, autor de Prosperidad sin crecimiento y exasesor del Gobierno británico laborista sobre desarrollo sostenible.[99]

Lo podemos llamar disonancia cognitiva, o pensamiento mágico: querer el fin, pero de ninguna manera los medios necesarios para lograrlo.

La crisis ecológica es, de alguna forma, una crisis de escasez, es decir, “no hay suficiente” (suficientes recursos naturales para el sostenimiento digno de la vida humana tal y como estamos haciendo hoy las cosas). Pero, visto el problema desde una cultura de la suficiencia, bastaría con cambiar las expectativas, valores y objetivos de las personas para que tal escasez se convirtiera en abundancia.[100]

Nate Hagens ha manifestado en alguna ocasión que “en realidad lo que afrontamos no es escasez de energía, sino exceso de expectativas”.[101] Pensemos un momento: en un país como España, estamos usando unas 3 tep (toneladas de equivalente de petróleo) de energía primaria por habitante y año (2,8 en el promedio de España, 3,3 en Cataluña, 3,4 en el promedio de la UE-28, con datos de 2009).[102] Ahora bien, ¡esto es una gran sobreabundancia energética! Vivimos en sociedades que son “millonarias energéticamente”, y eso –visto desde un ángulo ligeramente distinto– significa que tenemos margen para usar mucha menos energía y aun así vivir bien.

El capitalismo crea un problema de escasez en la medida en que vivimos en un contexto de metabolismo socioeconómico diseñado para el crecimiento continuo, con subjetividades moldeadas para el deseo permanente de “siempre más”. Deseamos mal y deseamos demasiado –nos hacen desear demasiado– para sostener unas economías que se expanden demasiado: de ahí que nuestra civilización choque violentamente contra los límites biofísicos y nos aboque a un problema de escasez y, en última instancia, de colapso ecosocial.

Como ha escrito Sam Alexander, “cuando aceptamos que existen límites físicos para el crecimiento, esto no tiene por qué limitar nuestras vidas, análogamente a como el número limitado de teclas de un piano nunca ha limitado al pianista. Nunca llegará un día en que se hayan compuesto todas las hermosas sonatas. De manera similar, hay un número infinito de formas de vida significativas y satisfactorias coherentes con vivir una vida de suficiencia material; es decir, una vida basada en cierto contenido material [limitado] puede tomar cualquier cantidad de formas. Negar esto, sugeriría yo, revela falta de imaginación”.[103]

“No podemos vivir sin algo de esperanza”

La “Cuarta Revolución Industrial” es una huida hacia adelante desesperada, con mucho de maniobra propagandística de las élites del capitalismo. La presente “transición energética” en el Viejo Continente amenaza con llevarse a los movimientos ecologistas por delante, precisamente en la trágica coyuntura histórica en que más haría falta un ecologismo lúcido y pujante, capaz de organizar una transición socioecológica decrecentista. Pero, por el momento, lo ecológica y socialmente necesario aparece como política y culturalmente imposible… No es posible descarbonizar nuestra economía dependiente de los combustibles fósiles sin empobrecernos. Al no aceptar esta verdad básica –tal movimiento permitiría desplegar políticas públicas específicas para un descenso energético y transformación económica con redistribución igualitaria–, la inercia de una sociedad de la mercancía gobernada por oligarquías plutocráticas conduce de forma automática a descargar ese empobrecimiento sobre los de abajo (tanto a escala internacional como nacional-estatal). Y así seguimos descendiendo hacia el abismo…[104]

Philipp Blom aboga por el Green New Deal en la prensa, y él mismo se pregunta: “Pero ¿no hace ya mucho que traspasamos el punto sin retorno? Eso tendrán que decirlo los historiadores del futuro. La verdad es que no comprendemos suficientemente la infinita complejidad de los sistemas naturales para saberlo” –y asentimos: eso es correcto, hay una incertidumbre irreductible en nuestro conocimiento sobre el Sistema Tierra. Pero no podemos obviar la tendencia constante en los últimos decenios, en lo que hace al calentamiento global sobre el que escribe Blom: como ha mostrado Ferran Puig Vilar, tanto la evolución de la situación real como nuestro más afinado conocimiento sobre ella muestran una pauta consistente de peor que lo esperado. Lo racional es esperar novedades y sorpresas, sí –pero por desgracia éstas se acumulan por el lado malo. Y a renglón seguido Blom termina la frase precedente de la siguiente forma: “…y no podemos vivir sin algo de esperanza”.[105] Con esto, amigos y amigas, pisamos terreno pantanoso: nuestra motivación auténtica ¿es entonces el wishful thinking, el deseo de creer que “todo saldrá bien”, en contra de nuestro mejor conocimiento? ¿Y ello nos lleva a aferrarnos a inservibles clavos ardiendo, como las promesas de Green New Deal sin cuestionamiento del sistema?[106]

¿A nuestro alcance?

Seguir construyendo puertos –cuando apenas navegarán barcos; seguir construyendo autopistas –cuando apenas circularán vehículos; seguir construyendo aeropuertos –cuando apenas volarán aviones; seguir hormigonando suelos –cuando necesitaremos toda esa superficie para cultivar y renaturalizar… ¿Somos capaces de asumir la senda de descenso energético en la que ya nos encontramos, y pilotarla con niveles elevados de igualdad social?

No hay posible transición a la sustentabilidad sin un fuerte decrecimiento en el uso de materiales y energía. Lo que necesitaríamos, como más de una vez ha sintetizado Luis González Reyes, es una transición de emergencia caracterizada por (a) el decrecimiento (en el uso de energía y materiales), (b) la redistribución de la propiedad, los ingresos y la riqueza y (c) el desarrollo de renovables realmente renovables (aquellas realizadas con materiales y energía renovable). ¿Está esa transición revolucionaria a nuestro alcance?

El plan A y el plan B comparten elementos de revuelta contra la realidad (mucho más marcadas en el caso del plan A, claro): hagamos como si no existiesen límites biofísicos, hagamos como si pudiésemos prevalecer frente a las constricciones de la termodinámica, la biología, la geología… Y lo malo del plan C es que, desde la concepción del mundo hoy dominante, no resulta nada atractivo.

Coda: energía y belicismo

Si tanto el Plan A como el Plan B son inviables, y empujan hacia seguir explotando las reservas de combustibles fósiles existentes, todavía en peor posición nos sitúa la militarización mundial que ha acelerado la invasión de Ucrania por Rusia. El presidente de EEUU, Joe Biden, anuncia planes para expandir la perforación en busca de petróleo y gas en el Golfo de México y Alaska el día después de la devastadora decisión del Tribunal Supremo de EEUU sobre el clima,[107] y a pesar de las claras advertencias de los científicos climáticos del mundo de que la expansión de los combustibles fósiles debe terminar de inmediato, señala el climatólogo Peter Kalmus.[108] También la UE echa mano al carbón para suplir el menguante flujo de gas natural ruso.[109] De hecho, el consumo de carbón está creciendo en el mundo entero, y China e India se han puesto a construir nuevas centrales alimentadas por el combustible fósil más contaminante de todos.[110]

Kalmus manifiesta ingenuidad (quizá fingida) cuando sostiene que “en mi opinión, Biden ha perdido una oportunidad clara e histórica proporcionada por la invasión de Ucrania para usar su púlpito de intimidación y los considerables poderes de su cargo para alejar rápidamente nuestra economía energética de los combustibles fósiles y acercarla a las energías renovables”.[111] Pues pretender seguir manteniendo los modos de vida imperiales del Norte Global exige seguir explotando los combustibles fósiles; y todavía en mayor medida, pretender mantener la hegemonía global en un mundo bélico de “Imperios Combatientes” (Rafael Poch de Feliu) hace imperioso el recurso a todas las reservas existentes de petróleo, carbón y gas natural (desembocando en un infierno climático). La militarización de las relaciones internacionales desemboca necesariamente en el infierno climático: no habrá portaaviones estadounidenses ni cazabombarderos chinos movidos por energía solar.

Las energías renovables no pueden darnos el mundo de potencia, velocidad y destructividad del capitalismo basado en combustibles fósiles. Las renovables pueden proporcionarnos lo suficiente –pero no el sobreconsumo energético que hoy parece normal.[112]

Una anécdota, y con esto ya acabo

En la cafetería donde suelo desayunar en Cercedilla, el 27 de marzo de 2022, un parroquiano se exalta: “¡El gasóleo de calefacción a 1,60! En cuanto pueda pongo una caldera de pellets…” La secuencia describe perfectamente la tragedia en ciernes. El descenso energético desde los combustibles fósiles, si no hay reducción drástica y rápida del uso de energía, lleva a la devastación completa de la biosfera terrestre: extractivismo de biomasa y recursos minerales.

Funcionamos no como seres inteligentes, sino como una plaga de langostas. (Y los pellets subirán también de precio hasta hacerse inasequibles, por otra parte, si no hay una reducción drástica del uso de energía.)

Como no aprendemos apenas por las buenas, confiamos en el aprendizaje por shock: “sólo abriremos los ojos cuando nos demos el batacazo”. Pero hemos vivido un shock enorme a partir de 2008, con la crisis financiera (y luego económica generalizada); y luego otro tremendo shock a partir de 2020, con la covid-19. Y a estas alturas está claro que en esos choques no hemos aprendido casi nada… Nunca se borra de mi memoria aquella sabia advertencia de Stanislaw Jerzy Lec: “No esperéis demasiado del fin del mundo”.

Anejo: Otros modelos de transición energética, por Antonio Turiel

“Frente a este modelo fósil y ecocida, existen otros modelos de transición renovable, viables y vivos, aunque se pretenda hacer creer que no hay alternativa. Son modelos de los que no se habla porque no interesa, aunque si existe alguna salida a nuestra situación actual es a través de ellos.

Para empezar, la energía renovable se debe aprovechar allí donde se capta, para evitar pérdidas en su transporte. Para seguir, se debe utilizar en la misma forma en que llegue, en vez de convertirla en electricidad o hidrógeno con grandes pérdidas. La energía mecánica del viento y del agua se debe convertir en energía mecánica para mover engranajes: así funcionaban los molinos papeleros, las colonias textiles y algunas metalurgias a principios del siglo xx; también, por supuesto, se debe usar para moler grano y triturar materiales. La energía solar, que es primariamente de tipo térmico, debe ser usada en los domicilios para producir agua caliente sanitaria, cosa que se puede conseguir simplemente con un depósito y unos tubos pintados de negro, capaces de calentar agua incluso con radiación solar difusa. Con un pequeño espejo parabólico, la radiación solar se puede usar para hacer cocinas solares e incluso hornos. En los lugares más insolados del territorio, la energía solar fuertemente concentrada con grandes espejos se puede usar para fundir metales y conseguir las altas temperaturas que se requieren en algunos procesos industriales. Por último, no se debe olvidar la gran fuente de recursos que suponen las plantas, tanto las cultivadas como las silvestres. La gran diversidad de moléculas que nos proporcionan las plantas puede aprovecharse tanto para producir bioplásticos como para sintetizar compuestos que hoy en día se obtienen del petróleo, como por ejemplo los que se usan en las medicinas o en infinidad de reactivos de interés industrial. La materia vegetal, de la misma manera que los residuos orgánicos de cualquier origen, puede aprovecharse en simples biodigestores para producir biogás con múltiples usos energéticos y también materiales (síntesis de polímeros). Incluso se puede usar para producir biocombustibles que se podrían utilizar en motores convencionales. Y eso sin contar con los usos tradicionales de ciertos cultivos como materia prima textil.

¿Quiere decir que se debe renunciar a producir electricidad o incluso hidrógeno? No, por supuesto: se tendrá que producir cierta cantidad de electricidad, útil para muchos de los usos ordinarios actuales, desde pequeños electrodomésticos a los grandes centros de control, y para la iluminación. Y el hidrógeno puede tener un hueco, especialmente en procesos en los que se requiera conseguir una llama de alta temperatura. Pero estas formas de aprovechamiento deben ser complementarias a las expuestas más arriba, y en absoluto las troncales. Y hay un aspecto que es fundamental de todos estos sistemas: la frugalidad del uso. Los sistemas arriba descritos son eficientes y tienen mucho menor impacto ambiental que el sistema de macroparques, pero solamente si su uso es mesurado y adecuado. Así, por ejemplo, una pequeña cantidad de cultivos para biocombustibles puede ser útil y razonable, pero puede crear competencia con la alimentación humana y animal, aparte de esquilmar el terreno, si se intenta sobreescalar. Un uso racional y limitado de la fuerza hidráulica permite crear riqueza y trabajo localmente, pero puede causar alteraciones ecosistémicas e incluso alterar el curso del río aguas abajo si se intenta sobreexplotar. La clave del éxito es la sostenibilidad bien entendida: el uso mesurado y responsable de los recursos que garantice que quienes vengan después también los puedan utilizar. Porque nosotros no somos los propietarios de este mundo, tan sólo sus inquilinos provisionales.”[113]

La ilustración de cabecera es «Untitled (Red Form)», de Eileen Gray (1878-1976).

[1] Una primera versión de este texto fue expuesta como conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada el 19 de abril de 2022.

[2] Nicholas Georgescu-Roegen, La ley de la entropía y el proceso económico, Fundación Argentaria/ Visor, Madrid 1996, p. 377. (Ed. original en inglés: 1971)

[3] Alice J. Friedemann, Life After Fossil Fuels. A Reality Check on Alternative Energy, Springer -Lecture Notes in Energy, Cham (Suiza) 2021, prefacio (p. v).

[4] Aquí el enlace: https://contraeldiluvio.es/no-tenemos-derecho-al-colapsismo-una-conversacion-con-jorge-riechmann-ii-emilio-santiago-Muíño/

Una cuestión muy de detalle, pero que no deja de tener su importancia en el contexto actual: el “caso del informe del Hill’s Group”, que Emilio expone como ejemplo de las debilidades epistémicas del “colapsismo”, muestra en realidad exactamente lo contrario. Como aquel informe anunciaba “una caída vertiginosa de la tasa de retorno energético del petróleo, que en el 2025 estaría casi en cero”, resultaba lógico preguntarse si era sólido (pues si lo era, se trataba del asunto más importante del decenio, si no del siglo). Precisamente para investigar sobre ello “se llegó a organizar un gran evento del Foro de Transiciones con la plana mayor del ecologismo nacional para analizarlo”, y aquel esfuerzo analítico mostró la endeblez de la investigación subyacente. Exactamente así funciona el avance en el conocimiento… Ojalá se pudieran organizar más reuniones de esa clase para ponernos en claro (transdisciplinarmente) sobre otras investigaciones científicas con consecuencias ecosociales potencialmente enormes.

[5] Una puntualización pertinente: “Aquí no ha habido una súbita concienciación ecológica de los grandes poderes. Lo que hay es la constatación de que la producción de petróleo está condenada a decrecer. Las compañías petroleras están reduciendo su inversión desde 2014, después de comprobar en el período 2011-2014 que ni con los precios del petróleo más altos que puede tolerar la economía es posible ganar dinero. No quedan yacimientos que resulte rentable explotar y por eso el conjunto de las petroleras de todo el mundo ha reducido su gasto en exploración y desarrollo un 60% desde 2014 (Repsol lo ha reducido un 90%). Por tanto, la producción de petróleo tocó su máximo, el peak oil, en diciembre de 2018 y se encuentra en retroceso desde entonces, retroceso que la llegada de la covid-19 ha agravado. La Agencia Internacional de la Energía, en su informe de 2020, anticipaba que en el peor escenario de inversión la producción de petróleo irá cayendo en el próximo lustro, hasta el punto de que hacia 2025 podría ser la mitad de la actual. Incluso con una gran concertación internacional y la participación de los Estados, una caída del 20% parece inevitable; ¡y en sólo cinco años! No se había visto un bajón semejante desde la Segunda Guerra Mundial. Esto explica las prisas actuales. El problema del peak oil es conocido desde hace décadas, pero siempre se ha intentado minimizar su importancia para no abrir otros debates pertinentes, sobre la viabilidad del capitalismo o la necesidad de redistribución. Ahora ya es tarde, y la rápida caída de la producción de hidrocarburos líquidos augura que el precio se disparará varias veces, para caer a continuación, al bajar temporalmente la demanda de petróleo a medida que los costes prohibitivos de todo destruyan sectores productivos enteros y los hagan desaparecer. Así pues, tenemos un problema de escasez de petróleo para el que no nos preparamos antes y que ahora queremos resolver en cuestión de unos pocos años. Porque, además, la escasez de petróleo acaba originando escasez de todo, ya que la mayoría de las mercancías se mueven con petróleo (con barcos, aviones, camiones…)”. Antonio Turiel, “El debate renovable: naturaleza viva vs. naturaleza muerta”, Soberanía alimentaria, 2021; https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/77-numero-41/871-el-debate-renovable-naturaleza-viva-versus-naturaleza-muerta

[6] Una buena crítica en Hélène Tordjman, La croissance verte contre la nature, Critique de l’écologie marchande, La Découverte, París 2021.

[7] Editorial: “Por la transición energética”, El País, 2 de abril de 2022. François Gemenne, “Con más renovables, los Putin tendrían menos poder” (entrevista), El País, 22 de marzo de 2022.

[8] Antonio Maqueda, “La renta de los hogares ya cae la mitad que en la Gran Recesión”, El País, 24 de octubre de 2022.

[9] Escribe José María Lasalle: “La seguridad se ha colado en el inconsciente europeo por la puerta de atrás del miedo. Esto cambia la solidaridad continental de un eje de consenso Norte-Sur a otro Este-Oeste. Modifica el diseño de una economía verde a otra armamentista y geopolítica” (“Mackinder, China y el imperio gamberro”, El País, 16 de marzo de 2022). Escribe Cecilia Carballo: “Corremos el riesgo de perder el tren de la transición ecológica por la crisis de seguridad derivada de la invasión de Ucrania. Lo que la pandemia colocó en la agenda y aceleró podría ser ahora relegado y postergado como consecuencia de la crisis militar y de seguridad. Pese a llevar décadas hablando de transición energética, los combustibles fósiles representan todavía el 80% de la energía primaria y lamentablemente, el despliegue de renovables solo ha servido para cubrir una demanda adicional que no deja de crecer” (“Si Europa quiere, puede”, El País, 22 de marzo de 2022).

[10] Julie Kurz, “Deutschland entfernt sich von Klimazielen”, Tagesschau, 6 de enero de 2022; https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-klimaziele-103.html . Eso sí, el Secretario de Estado alemán Patrick Graichen ha declarado que “Putin ha roto la narrativa del gas natural como tecnología puente: el puente se ha derrumbado. A corto plazo, esto probablemente signifique más carbón en la red eléctrica y, a más largo plazo, hidrógeno verde más rápidamente”. Citado en Kerstine Appunn, “Emissions up 4.5% in 2021 after pandemic slump, transport and heating fail targets”, Clean Energy Wire, 15 de marzo de 2022; https://www.cleanenergywire.org/news/emissions-45-2021-after-pandemic-slump-transport-and-heating-fail-targets

[11] Diego Herranz, “¿Es el diésel la próxima bomba energética?”, Público, 9 de abril de 2022. Véase también esta entrevista a Antonio Turiel: “Se nos viene encima una escasez global de diésel en cuestión de semanas”, El Español, 29 de marzo de 2022; https://www.elespanol.com/enclave-ods/referentes/20220329/antonio-turiel-csic-encima-escasez-cuestion-semanas/659684477_0.html

[12] Editorial, “Para no matar al planeta”, El País, 10 de abril de 2022.

[13] La respuesta a esta pregunta retórica es: por supuesto, nunca.

[14] Escribe al respecto Emilio Santiago Muíño con su perspicacia habitual: “Si nuestra civilización pudiera tumbarse en un diván para sanar los trastornos que explican sus constatadas tendencias suicidas, un perspicaz psicoanalista de lo colectivo llegaría a la conclusión de que la energía es la realidad material más reprimida de la sociedad industrial. Nuestra impotencia manifiesta para revertir la catástrofe climática en curso funciona como el tic o el acto fallido de la teoría freudiana: saca a relucir un inconsciente social condicionado por un uso de la energía que no sólo es profundamente anómalo respecto al resto de la historia de la especie, sino que presenta rasgos peligrosamente patológicos. En una hipotética encuesta de CIS que preguntara por el factor decisivo que permite entender la diferencia fundamental de nuestra época histórica respecto a todas las que nos han precedido, tanto en sus luces (derechos políticos, elevación de la esperanza de vida y del nivel de seguridad material de amplias capas de la población) como en sus sombras (conflictividad, desigualdad, destrucción ecológica), es de prever que la energía no sería recogida apenas en ninguna respuesta. Según el sesgo ideológico del encuestado, las primeras serían fruto del desarrollo técnico-científico, del libre comercio o las luchas populares. Las segundas se achacarían a la injerencia en la libertad de mercado, a la esencia alienante y explotadora del capitalismo, a distorsiones culturales o a impulsos profundos de la naturaleza humana de difícil corrección. Creo que no me equivoco al afirmar que la energía no tiene ningún papel relevante en la comprensión mayoritaria del signo de los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero como veremos, sin declinarla energéticamente la gramática de la vida moderna es incomprensible e inabordable…” Borrador de “Camiño Negro: una herida premonitoria de la civilización fósil” compartido en comunicación personal, 29 de julio de 2021.

[15] Para esto véase por ejemplo Petrocalipsis de Antonio Turiel (ed. Alfabeto, Madrid 2020), p. 117-123.

[16] Editoral de Nature: “¿Existen límites al crecimiento económico? Es hora de poner fin a una discusión de 50 años”, traducido en Viento Sur, 18 de junio de 2022; https://vientosur.info/existen-limites-al-crecimiento-economico-es-hora-de-poner-fin-a-una-discusion-de-50-anos/ . Texto original en Nature 603, 361 (2022), 16 de marzo de 2022; https://www.nature.com/articles/d41586-022-00723-1

[17] “Investigadores como Johan Rockström, del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (Alemania), defienden que las economías pueden crecer sin hacer inhabitable el planeta. Señalan que hay pruebas, sobre todo en los países nórdicos, de que las economías pueden seguir creciendo aunque las emisiones de carbono empiecen a bajar. Esto demuestra que lo que se necesita es una adopción mucho más rápida de la tecnología, como las energías renovables. Un movimiento de investigación paralelo, conocido como «post-crecimiento» o «decrecimiento», afirma que el mundo debe abandonar la idea de que las economías deben seguir creciendo, porque el propio crecimiento es perjudicial. Entre sus defensores se encuentra Kate Raworth, economista de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y autora del libro de 2017 Doughnut Economics, que ha inspirado su propio movimiento mundial (…). Ambas comunidades deben esforzarse más por hablar entre ellas, en lugar de hacerlo contra ellas. No será fácil, pero el aprecio por la misma literatura podría ser un punto de partida. Al fin y al cabo, los límites inspiraron tanto a la comunidad del crecimiento verde como a la del poscrecimiento, y ambas se vieron igualmente influidas por el primer estudio sobre los límites planetarios (J. Rockström et al. Nature 461, 472-475; 2009), que intentó definir los límites de los procesos biofísicos que determinan la capacidad de autorregulación de la Tierra”.

[18] Yo contesté: o si no se puede hacer de ninguna de las dos formas, querido amigo –que es, me temo, nuestra situación real. Pero quede esbozada esa reflexión aporética y aparcada para mejor ocasión.

[19] Bernardo de Miguel, “Bruselas teme una revuelta social por el coste del plan medioambiental”, El País, 18 de julio de 2021. https://elpais.com/sociedad/2021-07-18/bruselas-teme-que-el-castigo-fiscal-a-coches-y-hogares-desencadene-una-revuelta-de-chalecos-amarillos-en-todo-el-continente.html

[20] Andrea Rizzi, “Una revolución ecológica que no nos separe”; Danae Kyriakopoulou, “Transición justa para las personas y el planeta”; ambos artículos en el dossier “Cómo desactivar la desigualdad en la transición verde”, Ideas/ El País, 24 de octubre de 2021.

[21] El nombre oficial de la cosa es Plan de recuperación, transformación y resiliencia España Puede. Asistiremos al mayor despliegue de inversión pública de la historia reciente de España, todo ello encaminado a una modernización de la economía “verde y digital”. Aquí se plasma la “transición ecológica” como la entienden las elites políticas (una parte de ellas, la que por lo menos se ha enterado de que haría falta una transición ecológica): y supone la puntilla para los esfuerzos que la parte más lúcida de los movimientos ecologistas han desarrollado desde hace medio siglo. (No es un problema sólo del Gobierno ni del 1%, claro: en mi país la mayoría social es todavía más antiecologista que el Gobierno.) No habrá tiempo para una segunda oportunidad: tanto si pensamos en peak oil como en calentamiento global estamos en tiempo de descuento. El lustro siguiente es clave: no habrá segunda oportunidad. Después de 2025 la suerte está echada (si no está echada ya, hacia lo que apuntan tantísimos indicios). Una “transición ecológica” errónea, como ésta, sella trágicamente nuestro destino.

[22] Antonio Aretxabala, “Volatilidad del petróleo: la enorme piedra en el camino hacia la Transición Energética”, 15-15-15, 17 de junio de 2021; https://www.15-15-15.org/webzine/2021/07/17/volatilidad-del-petroleo-la-enorme-piedra-en-el-camino-hacia-la-transicion-energetica/

[23] Para quien lo necesite con el marchamo del IPCC: Juan Bordera/ Fernando Valladares/ Antonio Turiel/ Ferran Puig Vilar/ Fernando Prieto/ Tim Hewlett: “El IPCC advierte de que el capitalismo es insostenible. Segunda filtración exclusiva de CTXT del Sexto Informe del panel de expertos de la ONU, en la que se señala que la única forma de evitar el colapso climático es apartarse de cualquier modelo basado en el crecimiento perpetuo”, ctxt, 22 de agosto de 2021; https://ctxt.es/es/20210801/Politica/36970/

Un paso del artículo, en relación con la posible “revuelta de chalecos amarillos” a escala europea que se acaba de evocar: “La transición ha de tener en cuenta las diferencias culturales e históricas de emisiones entre países, las diferencias entre el mundo rural y el urbano para no beneficiar a uno sobre otro, y sobre todo las tremendas y crecientes desigualdades económicas entre los cada vez más pobres y los cada vez más obscenamente ricos. O se atajan estas tres dicotomías, o la transición tendrá más enemigos que apoyos y se saboteará a sí misma. Textualmente el borrador dice: Lecciones de la economía experimental muestran que la gente puede no aceptar medidas que se consideran injustas incluso si el coste de no aceptarlas es mayor”.

Y Luis González Reyes en una entrevista: “La lucha contra el cambio climático no es cierta. No hay lucha contra el cambio climático, sólo un discurso general contra el cambio climático. Y para mostrar que no existe lucha contra el cambio climático, tenemos el ejemplo de la vuelta al carbón, que en el caso de China es meridianamente clara, pero también en Alemania, incluso con una fuerza de los partidos verdes muy importante. Pero también podemos verlo con los acuerdos internacionales. Dentro de nada será la Cumbre de Glasgow, que tiene que darle una continuación al Acuerdo de París. Pero el Acuerdo de París no es nada, no merece llamarse acuerdo. Un acuerdo en el que cada país determina qué reducción de emisiones va a hacer y que si no las cumple no pasa nada, sin ningún tipo de sanción, no puede llamarse acuerdo, yo lo llamo hacer lo que cada cual quiera. Entrar en situaciones de crisis nos demuestra que la prioridad vuelve a ser una vez más el crecimiento económico y no atender a la emergencia climática…” Luis González Reyes, “Este cortocircuito del mercado global va a ir a más”, El Salto, 26 de octubre de 2021; https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/luis-gonzalez-reyes-colapso-petroleo-gas-carbon-apagon-suministros-escasez-mano-obra-cortocircuito-mercado-global

[24] Adelanté algunas de estas ideas en Jorge Riechmann, “Sobre las propuestas energéticas de la Comisión Europea, la necesidad de decrecimiento y los planes A, B y C”, eldiario.es, 24 de julio de 2021; https://www.eldiario.es/ultima-llamada/propuestas-energeticas-comision-europea-necesidad-decrecimiento-planes-b-c_132_8149096.html . Véase también Adrián Almazán y Jorge Riechmann, “¿Cómo caminamos hacia el plan C?”, el ecologista 110, primavera de 2022; https://www.ecologistasenaccion.org/188990/como-caminamos-hacia-el-plan-c/

[25] Wang Jian y Ma Zhenhuan, “Caminando hacia un futuro más verde”, China Daily/ China Watch encartado en El País, 23 de septiembre de 2021.

[26] Richard Heinberg entrevista a Dennis Meadows en el 50 aniversario de Los límites del crecimiento, revista digital 15-15-15, 2 de julio de 2022; https://www.15-15-15.org/webzine/2022/07/02/richard-heinberg-entrevista-a-dennis-meadows-en-el-50-aniversario-de-los-limites-del-crecimiento/

[27] “Cada innovación tecnológica, cada nuevo mecanismo de mercado crea problemas que sus promotores se niegan a ver. Así, la tercera generación de agrocombustibles no ha resuelto el problema de la tierra necesaria para su producción, y siguen compitiendo con la producción de alimentos. Las inversiones en árboles de crecimiento rápido para crear sumideros de carbono de ninguna manera evitan la destrucción continua de los bosques antiguos donde viven los pueblos indígenas. Los vehículos eléctricos, ese nuevo El Dorado de los fabricantes de automóviles, son una forma de plantear una nueva era del automóvil, sin modificar la movilidad y los modos de transporte. Las promesas de aviones libres de carbono sólo están destinadas a permitir el crecimiento del sector aéreo, etc”. ATTAC France: Pour la justice climatique. Stratégies en mouvement, Les Liens que Libèrent, París 2021, p. 47.

[28] Véase por ejemplo Paca Blanco, “Centrales nucleares, energías renovables y desafíos del movimiento ecologista”, El Salto, 17 de septiembre de 2021; https://www.elsaltodiario.com/centrales-nucleares/centrales-nucleares-energias-renovables-desafios-movimiento-ecologista

[29] Para comprender bien todo esto debemos razonar en términos de exergía: la cantidad de trabajo útil que uno puede conseguir a partir de cierta cantidad de energía (fuente de energía) dada. Se trata de un concepto recíproco al de la entropía: cuando usamos una fuente de energía para hacer un trabajo útil, la exergía es lo que nos queda después de las pérdidas causadas por el aumento de la entropía. Una excelente introducción breve en Antonio Turiel, “Energía, entropía y exergía”, blog The Oil Crash, 7 de agosto de 2021; https://crashoil.blogspot.com/2021/08/energia-entropia-y-exergia.html

[30] Gregorio Martín y Cándido Méndez, “El Gobierno y la dura transición climática”, Levante (Valencia), 15 de octubre de 2021.

[31] “Existe una correlación directa entre la aparición de picos de extracción y el incremento de la presión sobre las poblaciones y los territorios del Sur global. Ante un escenario de escasez creciente, se multiplican los conflictos para el control de recursos. Como hemos sobrepasado los límites y la mercantilización debe proseguir, la presión sobre los ecoespacios en el Sur global se hace cada vez más apremiante. Cada pico se traduce en nuevas fronteras de explotación”. Giorgio Mosangini, Decrecimiento y justicia Norte-Sur: o cómo evitar que el Norte global condene a la humanidad al colapso. Icaria, Barcelona 2012, p. 49.

[32] Una panorámica general en Leire Regadas, “El mito de los coches eléctricos en la transición verde”, El Salto, 8 de agosto de 2021; https://www.elsaltodiario.com/ecologia/mito-coches-electricos-transicion-verde . Otra en el capítulo 17 de Petrocalipsis de Antonio Turiel (op. cit.), p. 143 y ss.éase también el extenso documento de Pedro Prieto Consideraciones sobre la electrificación de los vehículos privados en España (2019), que puede descargarse en la revista digital 15-15-15: https://www.15-15-15.org/webzine/download/consideraciones-sobre-la-electrificacion-de-los-vehiculos-privados-en-espana/ . Y GEEDS, “La demanda mineral de la movilidad electrificada ¿El lado oscuro de este tipo de movilidad?”, 2 de marzo de 2021; https://geeds.es/news/la-demanda-mineral-de-la-movilidad-electrificada-el-lado-oscuro-de-este-tipo-de-movilidad/ . Así como Alicia Valero, Antonio Valero y Guiomar Calvo, Thanatia. Límites materiales de la transición energética, Prensas de la Universidad de Zaragoza 2021, p. 194-236.